На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

.....а в эти дни 100 лет назад в нашем городе:

120145

1009

Советская Сибирь, №181, от 13.8.1922

По фабрикам и заводам Куломзино

(С комиссией Сибпромбюро).

Лучи восходящего солнца возвестили о наступлении жаркого июльского дня.

Небольшой пароходик, курсирующий по Иртышу от Омска до Куломзино на городской пристани принимал пассажиров.

Тут и торговка, спешившая на закупку сельских "фабрикатов" и рабочие успевшие побывать в городе и "ответственные с портфелями"...

Мигом пароход был переполнен десятками тремя „клиентов" и, неимоверно пыхтя, напоминая собой крыловскую лягушку—тронулся.

— Долго проедем?—спрашивает один из членов комиссии.

— Ерунда,—отвечает кто-то из пассажиров. 4 версты езды. Через полчаса будем там.

Но эти полчаса по обыкновению растянулось на 2 часа. Не хватило паров и пароход на полпути стал.

Дамы нервничали. Пароходик тронулся по течению обратно.

— Тише едешь, дальше будешь, —Заметил кто-то.

— Да, — поддакивает сосед,—оттого места, куда едешь...

Вновь пыхтение, свисток и пароход "двинулся".

Ровно через полтора часа мы уже рассаживались в небольших тележках, именующихся в Куломзино фаэтонами.

Освежив себя брызгами куломзинской грязи, выехали на ровное, степное место и с удвоенной скоростью (2 версты в час), тронулись вперёд.

Мы въезжали в в фабричные ворота с красующейся над ними вывеской: механическая фабрики обуви имени т.Брыкова.

—Почему такая громаднейшая площадь?—интересуется член комиссии.

—Союз маслобойных артелей— говорит директор кожкомбината, решил устроить большой кожевенный завод. Но не достроил. Теперь тут приспособили обувную фабрику.

Входим в фабричное помещение. Поднимаемся на верх. Десятка три станков, продолжая свой обычный концерт на все лады, не давал возможности расслышать друг друга. Нет вопрошающих взглядов рабочих. Все заняты. Машина подгоняет, некогда перекинуться друг с другом словом.

—Машинизация полная,—повествует заведующий заводом. Начиная от кройки и кончая окраской— всё машиной. Пред вами раскроечное и сшивальное отделения. Здесь начальная стадия работы.

Ряд длинных столов. За одними из них раскройщики „полосуют". За другими на машинах женщины сшивают. Все быстро, точно... Человек становится придатком машины, особенно в соседнем отделении, где производится остальная работа.

Вот готовятся каблуки. Мальчик, лет 15—17, быстро один за другим кладет еле скрепленные клочки кожи, делает нажим ногой и через секунду вы получаете крепкий, правильной формы каблук. Невдалеке чрезвычайно сложная машина. Ее равномерные, быстрые удары привлекают ваше внимание. Это натяжная машина. Рабочий быстро на стержнеповертывает головку сапога и машина одновременно затягивает на колодку кожу и прибивает её гвоздем.

Затем у следующего станка набивка готовых каблуков, потом шлифовка, чистка, смазка и... сапог готов.

—Много так производите в сутки?—спрашиваю мастера.

—Да пар полтораста.

—Многонько.

— У, это что. Фабрика может сделать 500 пар. Только бы отремонтировать немного, да прибавить рабочих, так выполнили бы эту норму.

Кожкомбинат, в состав которого входит эта, единственная в Сибири, механическая фабрика обуви, старается достигнуть такой производительности. Уже привезен новый локомотив. Производится установка.

Наверху склад готовых изделий. Целые баррикады сапог, ботинок. Несколько забитых ящиков с надписью: Новониколаевск—Сибторгу.

В общем фабрика производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Сердце радуется, когда видишь эти десятки вертящихся станков, заменяющих собою сотни одиночек сапожников.

Держим путь на кожзавод № 1. До него около 10 верст.

По дороге задерживаемся на случайно попавшемся на глаза заводе. Крупная вывеска с надписью: „Чугунно Литейный завод Тесмана" привлекла наше внимание.

Узнаём: завод арендуется агрсоюзом.

У кого? У совнархоза?

—Нет, отвечает управляющий, у бывшего владельца Тесмана.

Вот так фунт! Завод арендуется у самого владельца заводом, с десятками тремя рабочих. Возможно ли такая вещь? Можно ли вообще допустить мысль, что в Советской

России арендную политику проводят сами владельцы? А вот в Сибири, извольте возможно (II)

—И много платят хозияину?

—225 тыс. руб в год,—спокойно отвечает управляющий.

—А теперь платят?—спрашиваем мы.

Но на сей вопрос управляющий, при наличии представителей сибпромбюро, ответить затруднился.

Не удобно же, на самом деле, выдавать все прелести омской жизни...

Осмотрели завод. Все как следует быть. И литейный цех, и кузнечная, и столярная и даже жернов приделали. Силовую энергию использовывают во всю, не по совнархозски..

Долго потом управляющий посматривал нам вслед после того, как мы, сделав соответствующие пометки в блокнотах, тронулись дальше. И о таким вниманием, что даже не замечал кланяющегося ему мужичка с сошником в руке, повидимому, пришедшего с просьбой отточить его...

Солнце палило нещадно. Часовая езда до кожзавода показалась вечностью. Уже не привлекала внимания степь своим разнообразием цветов; даже на калмыцкие „хоромы" никто не обратил внимания.

Наконец-то... Несколько деревянных строений с одним, резко выделяющимся, каменным зданием перед нашими глазами. Это и есть кожзавод № 1 Омский. Завод большой, но уж слишком разбросан. Его основатель каждый рубль прибыли затрачивал на расширение. И так расширялся до октября 17 г. Потом... Потом... стал.

В степь от завода длинной вереницей тянутся стога корья. Его целые тысячи пудов, но с ним случилось небольшое несчастье. После долголетнего' пребывания на "вольном" воздухе он сгнил. Это, конечно, не мешает кожкомбинату это корьё считать своим оборотным капиталом. Что же до того, что он

фактически не изменяет баланс; все таки он капитал (?!)

Входим в завод. Целые батареи зольников, дубных чанов Оборудование, правда, далеко до заводского, но вообщем, сносное. Ряд громадных бараков скрашивает картину. Есть даже разводная машина, что считается на наших заводах редкостью.

Долго рассматривать не приходится. Благоухание из разных кислот выпирает.

—Это ничего, даже полезно, — говорит рабочий.— В холерный год возами возили, а здесь ни один не издох.

Осматриваем запасы сырья. Натыкаемся на целую гору, с позволения сказать, кож. Откуда только они набрали столько лоскутов?

—Это тоже оборотный капитал,—не без иронии спрашивает один из членов комиссии.

—Конечно,—отвечает представитель кожкомбината не без оттенка удовольствия.

Обратно в Омск возвращаемся на лодке. "Рулевой", старик, бывший заводский рабочий, говорит о своём заводе.

Жаль, что сидел на носу. Уловил лишь несколько его фраз: „распорядков нет, вот что... Бывало Михаил Иваныч (по-видимому, имя бывшего хозяина или одного из его администраторов) глаз свой не спускал. А теперь что? Сколько в чан кож замочат, и не знают. Иной свои туда натюрит, заводской материал на себя потребляет, а начальству и невдомек. Глаз нужен. Хозяйский глаз".

Приходится лишь сожалеть, что не всем комбинатчикам удалось слышать эти правильные слова рабочего.

А. Корп.

По фабрикам и заводам Куломзино

(С комиссией Сибпромбюро).

Лучи восходящего солнца возвестили о наступлении жаркого июльского дня.

Небольшой пароходик, курсирующий по Иртышу от Омска до Куломзино на городской пристани принимал пассажиров.

Тут и торговка, спешившая на закупку сельских "фабрикатов" и рабочие успевшие побывать в городе и "ответственные с портфелями"...

Мигом пароход был переполнен десятками тремя „клиентов" и, неимоверно пыхтя, напоминая собой крыловскую лягушку—тронулся.

— Долго проедем?—спрашивает один из членов комиссии.

— Ерунда,—отвечает кто-то из пассажиров. 4 версты езды. Через полчаса будем там.

Но эти полчаса по обыкновению растянулось на 2 часа. Не хватило паров и пароход на полпути стал.

Дамы нервничали. Пароходик тронулся по течению обратно.

— Тише едешь, дальше будешь, —Заметил кто-то.

— Да, — поддакивает сосед,—оттого места, куда едешь...

Вновь пыхтение, свисток и пароход "двинулся".

Ровно через полтора часа мы уже рассаживались в небольших тележках, именующихся в Куломзино фаэтонами.

Освежив себя брызгами куломзинской грязи, выехали на ровное, степное место и с удвоенной скоростью (2 версты в час), тронулись вперёд.

Мы въезжали в в фабричные ворота с красующейся над ними вывеской: механическая фабрики обуви имени т.Брыкова.

—Почему такая громаднейшая площадь?—интересуется член комиссии.

—Союз маслобойных артелей— говорит директор кожкомбината, решил устроить большой кожевенный завод. Но не достроил. Теперь тут приспособили обувную фабрику.

Входим в фабричное помещение. Поднимаемся на верх. Десятка три станков, продолжая свой обычный концерт на все лады, не давал возможности расслышать друг друга. Нет вопрошающих взглядов рабочих. Все заняты. Машина подгоняет, некогда перекинуться друг с другом словом.

—Машинизация полная,—повествует заведующий заводом. Начиная от кройки и кончая окраской— всё машиной. Пред вами раскроечное и сшивальное отделения. Здесь начальная стадия работы.

Ряд длинных столов. За одними из них раскройщики „полосуют". За другими на машинах женщины сшивают. Все быстро, точно... Человек становится придатком машины, особенно в соседнем отделении, где производится остальная работа.

Вот готовятся каблуки. Мальчик, лет 15—17, быстро один за другим кладет еле скрепленные клочки кожи, делает нажим ногой и через секунду вы получаете крепкий, правильной формы каблук. Невдалеке чрезвычайно сложная машина. Ее равномерные, быстрые удары привлекают ваше внимание. Это натяжная машина. Рабочий быстро на стержнеповертывает головку сапога и машина одновременно затягивает на колодку кожу и прибивает её гвоздем.

Затем у следующего станка набивка готовых каблуков, потом шлифовка, чистка, смазка и... сапог готов.

—Много так производите в сутки?—спрашиваю мастера.

—Да пар полтораста.

—Многонько.

— У, это что. Фабрика может сделать 500 пар. Только бы отремонтировать немного, да прибавить рабочих, так выполнили бы эту норму.

Кожкомбинат, в состав которого входит эта, единственная в Сибири, механическая фабрика обуви, старается достигнуть такой производительности. Уже привезен новый локомотив. Производится установка.

Наверху склад готовых изделий. Целые баррикады сапог, ботинок. Несколько забитых ящиков с надписью: Новониколаевск—Сибторгу.

В общем фабрика производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Сердце радуется, когда видишь эти десятки вертящихся станков, заменяющих собою сотни одиночек сапожников.

Держим путь на кожзавод № 1. До него около 10 верст.

По дороге задерживаемся на случайно попавшемся на глаза заводе. Крупная вывеска с надписью: „Чугунно Литейный завод Тесмана" привлекла наше внимание.

Узнаём: завод арендуется агрсоюзом.

У кого? У совнархоза?

—Нет, отвечает управляющий, у бывшего владельца Тесмана.

Вот так фунт! Завод арендуется у самого владельца заводом, с десятками тремя рабочих. Возможно ли такая вещь? Можно ли вообще допустить мысль, что в Советской

России арендную политику проводят сами владельцы? А вот в Сибири, извольте возможно (II)

—И много платят хозияину?

—225 тыс. руб в год,—спокойно отвечает управляющий.

—А теперь платят?—спрашиваем мы.

Но на сей вопрос управляющий, при наличии представителей сибпромбюро, ответить затруднился.

Не удобно же, на самом деле, выдавать все прелести омской жизни...

Осмотрели завод. Все как следует быть. И литейный цех, и кузнечная, и столярная и даже жернов приделали. Силовую энергию использовывают во всю, не по совнархозски..

Долго потом управляющий посматривал нам вслед после того, как мы, сделав соответствующие пометки в блокнотах, тронулись дальше. И о таким вниманием, что даже не замечал кланяющегося ему мужичка с сошником в руке, повидимому, пришедшего с просьбой отточить его...

Солнце палило нещадно. Часовая езда до кожзавода показалась вечностью. Уже не привлекала внимания степь своим разнообразием цветов; даже на калмыцкие „хоромы" никто не обратил внимания.

Наконец-то... Несколько деревянных строений с одним, резко выделяющимся, каменным зданием перед нашими глазами. Это и есть кожзавод № 1 Омский. Завод большой, но уж слишком разбросан. Его основатель каждый рубль прибыли затрачивал на расширение. И так расширялся до октября 17 г. Потом... Потом... стал.

В степь от завода длинной вереницей тянутся стога корья. Его целые тысячи пудов, но с ним случилось небольшое несчастье. После долголетнего' пребывания на "вольном" воздухе он сгнил. Это, конечно, не мешает кожкомбинату это корьё считать своим оборотным капиталом. Что же до того, что он

фактически не изменяет баланс; все таки он капитал (?!)

Входим в завод. Целые батареи зольников, дубных чанов Оборудование, правда, далеко до заводского, но вообщем, сносное. Ряд громадных бараков скрашивает картину. Есть даже разводная машина, что считается на наших заводах редкостью.

Долго рассматривать не приходится. Благоухание из разных кислот выпирает.

—Это ничего, даже полезно, — говорит рабочий.— В холерный год возами возили, а здесь ни один не издох.

Осматриваем запасы сырья. Натыкаемся на целую гору, с позволения сказать, кож. Откуда только они набрали столько лоскутов?

—Это тоже оборотный капитал,—не без иронии спрашивает один из членов комиссии.

—Конечно,—отвечает представитель кожкомбината не без оттенка удовольствия.

Обратно в Омск возвращаемся на лодке. "Рулевой", старик, бывший заводский рабочий, говорит о своём заводе.

Жаль, что сидел на носу. Уловил лишь несколько его фраз: „распорядков нет, вот что... Бывало Михаил Иваныч (по-видимому, имя бывшего хозяина или одного из его администраторов) глаз свой не спускал. А теперь что? Сколько в чан кож замочат, и не знают. Иной свои туда натюрит, заводской материал на себя потребляет, а начальству и невдомек. Глаз нужен. Хозяйский глаз".

Приходится лишь сожалеть, что не всем комбинатчикам удалось слышать эти правильные слова рабочего.

А. Корп.

Советская Сибирь, №181, от 13.8.1922

Жизнь Красной армии

Безпорядки.

У нас в 87 стрелковом полку есть кое-какие безпорядки.

Нет отварной воды. Уже давно всем и каждому известно вредность не кипяченой воды. И вот все-таки в 84 полку красноармейцы пьют именно сырую воду, почему, среди них стали наблюдаться заболевания.

Красноармейцы несколько раз об этом заявляли и получали один ответ: нет дров. Неужели, спрашивается, не найдется несколько поленьев, чтобы скипятить воду? Нужно приложить силы, чтоб их достать.

Теперь относительно выгрузки красноармейцами дров. Когда их посылают на работу, то обещают уплатить за нее и увеличить паёк. В результате ни того ни другого. Что-же получается? Красноармейцы, вместо того, что бы итти на работы, идут на барахолку, где и проводят время до обеда, а после обеда опять идут туда.

Так изо дня в день. Нормально ли это?

Благинин.

4-я годовщина 27 Омской стр. дивизии.

12 августа 1922 года исполнится 4 года существования ныне 27 Омской стрелковой дивизии.

Прошли четыре года исключительной в истории интенсивности и размах классовой борьбы. Рассеялся пороховой дым, смолкла канонада, не трещат более пулеметы...

Пролетариат России победил. Не малая заслуга в этом бойцов 27 стрелковой дивизии. Сколько славных страниц геройских подвигов вписаны в ее историю.

Многие погибли, погибли смертью храбрых. Вечная память борцам.

Но многие живы... Они рассеялись по Советской республике и вместе с другими товарищами, с теми-же успехами, что и на боевом фронте, работают на мирном хозяйственном фронте.

Привет им в день четвертой годовщины 27 стрелковой дивизии.

Шарангович.

Голос отпускников.

В 6-й артиллерийской школе состоялся торжественный прощальный вечер.

42 красноармейца по демобилизации уезжали домой.

После вечера ими была вынесена резолюция:

Покидая Красную армию, мы сознаем, что отпуск наш зависит, главным образом, от того, что сейчас нет войны и нет потому, что мы заставили замолчать всех, на нас нападавших, грабителей.

Теперь мы заявляем, что если они еще будут посягать на нашу Советскую власть, мешать нашему хозяйственному строительству, то мы немедленно покинем свою деревню, пашню, родных и станем в ряды Красной армии.

Товарищи красноармейцы, остающиеся в армии! Помните, что мы уходим временно. Мы всегда в трудную минуту с вами.

Держите крепче оружие.

Проводы демобилизованных.

Станция Бийск.

Пыхтит паровоз, подавая к перрону состав.

Из станции вышли демобилизованные.

— Кружком, кружком, товарищи, на митинг, на бесед!—кричат веселые голоса.—Последняя ведь—прощальная беседа—то!

— Ты не заплачь, Митя!—острит кто-то.

Замкнулись кружком. В середине член тройки. Смолкли.

— Так вот я и говорю, товарищи,—начинает оратор,—вы в Красной армии делали два дела: воевали с врагами революции и сами приобретали революционный закон, учились, развивалась политически воспитывались. Теперь вы явитесь в села и хутора, в глухие уголки республики и принесёте с собой свет знания, бодрость и уверенность. Уезжая из Красной армии, будьте уверены, что мы, оставшиеся, сумеем отстоять то, за что боролись вы, старые солдаты революции.

— Надеемся, верим!— раздаются возгласы и гром дружных аплодисментов.

Сели в вагоны. Из открытых дверей несутся песни. Где-то по ухарски играет гармоника.

Тронулись.

— Прощайте товарищи!—кричат они.

Так прошло через станцию 1211 чел. и всем им был оказан теплый прием, товарищеские проводы.

Они как 6ы довольные в в то-же время грустные, уезжали.

Роздано им на память о Красной армии 3532 экз. книг. Среди них много по сельскому хозяйству.А.

Зарождение литературного кружка.

В школе 8-й ступени Побрига 10 кав. состоялось первое собрание литературного кружка, на котором присутствовали все красноармейцы школы и курсанты.

Заслушан был доклад руководителя кружка о литературе дореволюционного периода. В заключение им прочел частушку из пролетарского сборника.

Беседа прошла очень оживленно. Сами красноармейцы принимали в ней участие и просили в будущем устраивать подобные беседы.

Шустицкий.

Шеф не помогает.

Шефом нашего бронепоезда № 51 состоит Татарский уисполком, свои обязанности пролетарского попечителя он ограничил тем, что устроил вечер в честь принятая шефства и..... только с тех пор (а принятие было несколько месяцев тому назад) он никакой помощи бронепоезду не оказал.

Когда красноармейцы читают в газетах про других шефов, то по обыкновению говорит:

— А мы вот терпим те же лишения, что и другие, но помощи никакой не получаем. Почему?

Татарский уисполком; ответьте!

Кр—ц.

Жизнь Красной армии

Безпорядки.

У нас в 87 стрелковом полку есть кое-какие безпорядки.

Нет отварной воды. Уже давно всем и каждому известно вредность не кипяченой воды. И вот все-таки в 84 полку красноармейцы пьют именно сырую воду, почему, среди них стали наблюдаться заболевания.

Красноармейцы несколько раз об этом заявляли и получали один ответ: нет дров. Неужели, спрашивается, не найдется несколько поленьев, чтобы скипятить воду? Нужно приложить силы, чтоб их достать.

Теперь относительно выгрузки красноармейцами дров. Когда их посылают на работу, то обещают уплатить за нее и увеличить паёк. В результате ни того ни другого. Что-же получается? Красноармейцы, вместо того, что бы итти на работы, идут на барахолку, где и проводят время до обеда, а после обеда опять идут туда.

Так изо дня в день. Нормально ли это?

Благинин.

4-я годовщина 27 Омской стр. дивизии.

12 августа 1922 года исполнится 4 года существования ныне 27 Омской стрелковой дивизии.

Прошли четыре года исключительной в истории интенсивности и размах классовой борьбы. Рассеялся пороховой дым, смолкла канонада, не трещат более пулеметы...

Пролетариат России победил. Не малая заслуга в этом бойцов 27 стрелковой дивизии. Сколько славных страниц геройских подвигов вписаны в ее историю.

Многие погибли, погибли смертью храбрых. Вечная память борцам.

Но многие живы... Они рассеялись по Советской республике и вместе с другими товарищами, с теми-же успехами, что и на боевом фронте, работают на мирном хозяйственном фронте.

Привет им в день четвертой годовщины 27 стрелковой дивизии.

Шарангович.

Голос отпускников.

В 6-й артиллерийской школе состоялся торжественный прощальный вечер.

42 красноармейца по демобилизации уезжали домой.

После вечера ими была вынесена резолюция:

Покидая Красную армию, мы сознаем, что отпуск наш зависит, главным образом, от того, что сейчас нет войны и нет потому, что мы заставили замолчать всех, на нас нападавших, грабителей.

Теперь мы заявляем, что если они еще будут посягать на нашу Советскую власть, мешать нашему хозяйственному строительству, то мы немедленно покинем свою деревню, пашню, родных и станем в ряды Красной армии.

Товарищи красноармейцы, остающиеся в армии! Помните, что мы уходим временно. Мы всегда в трудную минуту с вами.

Держите крепче оружие.

Проводы демобилизованных.

Станция Бийск.

Пыхтит паровоз, подавая к перрону состав.

Из станции вышли демобилизованные.

— Кружком, кружком, товарищи, на митинг, на бесед!—кричат веселые голоса.—Последняя ведь—прощальная беседа—то!

— Ты не заплачь, Митя!—острит кто-то.

Замкнулись кружком. В середине член тройки. Смолкли.

— Так вот я и говорю, товарищи,—начинает оратор,—вы в Красной армии делали два дела: воевали с врагами революции и сами приобретали революционный закон, учились, развивалась политически воспитывались. Теперь вы явитесь в села и хутора, в глухие уголки республики и принесёте с собой свет знания, бодрость и уверенность. Уезжая из Красной армии, будьте уверены, что мы, оставшиеся, сумеем отстоять то, за что боролись вы, старые солдаты революции.

— Надеемся, верим!— раздаются возгласы и гром дружных аплодисментов.

Сели в вагоны. Из открытых дверей несутся песни. Где-то по ухарски играет гармоника.

Тронулись.

— Прощайте товарищи!—кричат они.

Так прошло через станцию 1211 чел. и всем им был оказан теплый прием, товарищеские проводы.

Они как 6ы довольные в в то-же время грустные, уезжали.

Роздано им на память о Красной армии 3532 экз. книг. Среди них много по сельскому хозяйству.А.

Зарождение литературного кружка.

В школе 8-й ступени Побрига 10 кав. состоялось первое собрание литературного кружка, на котором присутствовали все красноармейцы школы и курсанты.

Заслушан был доклад руководителя кружка о литературе дореволюционного периода. В заключение им прочел частушку из пролетарского сборника.

Беседа прошла очень оживленно. Сами красноармейцы принимали в ней участие и просили в будущем устраивать подобные беседы.

Шустицкий.

Шеф не помогает.

Шефом нашего бронепоезда № 51 состоит Татарский уисполком, свои обязанности пролетарского попечителя он ограничил тем, что устроил вечер в честь принятая шефства и..... только с тех пор (а принятие было несколько месяцев тому назад) он никакой помощи бронепоезду не оказал.

Когда красноармейцы читают в газетах про других шефов, то по обыкновению говорит:

— А мы вот терпим те же лишения, что и другие, но помощи никакой не получаем. Почему?

Татарский уисполком; ответьте!

Кр—ц.

Советская Сибирь, №181, от 13.8.1922

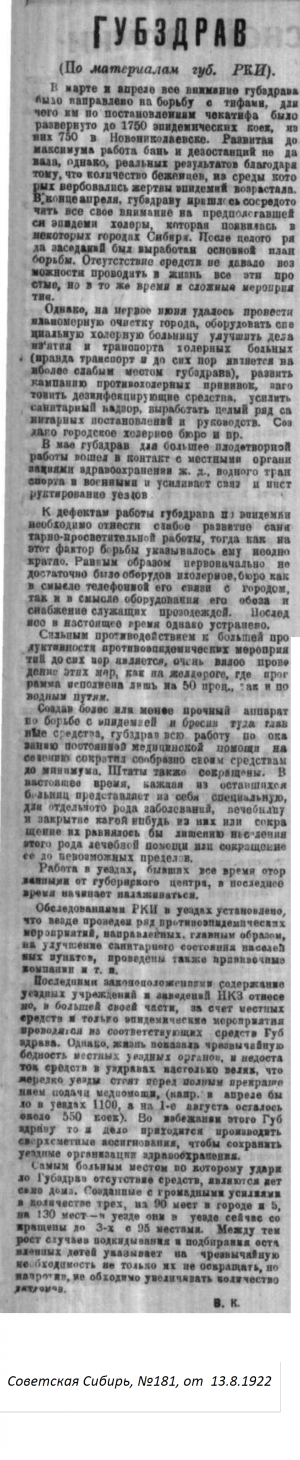

ГУБЗДРАВ

(По материалам губ. РКИ).

В марте и апреле всё внимание губздрава было направлено на борьбу с тифами, для чего им по постановлениям чекатафа было развернуто до 1750 эпидемических коек, из них 750 в Новониколаевске. Развитая до максимума работа бань в дезостанций не давала, однако, реальных результатов благодаря тому, что количество беженцев, из среды которых вербовались жертвы эпидемий возрастала. В конце апреля, губздраву пришлось сосредоточить всё свое внимание на предполагавшейся эпидемии холеры, которая появилась в некоторых городах Сибири. После целого ряда заседаний был выработан основной план борьбы. Отсутствие средств не давало возможности проводить в жизнь все эти простые, но в то же время и сложные мероприятия.

Однако, на первое июня удалось провести планомерную очистку города, оборудовать специальную холерную больницу улучшить дела изъятия и транспорта холерных больных (правда транспорт и до сих пор является наиболее слабым местом губздрава), развить кампанию противохолерных прививок, заготовить дезинфицирующие средства, усилить санитарный надзор, выработать целый ряд санитарных постановлений и руководств. Создано городское холерное бюро и пр.

В мае 1922 губздрав для большей плодотворной работы вошёл в контакт с местными организациями здравоохранения ж. д., водного транспорта и военными и усиливает связи инструктирование уездов

К дефектам работы губздрава по пандемии необходимо отнести слабое развитие санитарнопросветительной работы, тогда как на этот фактор борьбы указывалось ему неоднократно. Равным образом первоначально не достаточно было оборудовать холерное бюро как в смысле телефонной его связи с городом, так и в смысле оборудования его обоза и снабжение служащих прозодеждой. Последнее и настоящее время однако устранено.

Сильным противодействием к большей продуктивности противоэпидемических мероприятий до сих пор является, очень вялое проведение этих мер, как на желдороге, где программа исполнена лишь на 50 проц., так и по водным путям.

Создав более или менее прочный аппарат по борьбе с эпидемией и бросив туда главные средства, губздрав всю работу по оказанию постоянной медицинской помощи населению сократил сообразно своим средствам до минимума. Штаты также сокращены. В настоящее время, каждая из оставшихся больниц представляет из себя специальную для отдельного рода заболеваний, лечебницу и закрытие какой-нибудь из них или сокращение их равнялось бы лишению населения этого рода лечебной помощи или сокращение её до невозможных пределов.

Работа в уездах, бывших все время оторванными от губернского центра, в последнее время начинает налаживаться.

Обследованиями РКИ в уездах установлено, что везде проведён ряд противоэпидемических мероприятий, направленных, главным образам, на улучшение санитарного состояния населенных пунктов, проведены также прививочные кампании и т.д.

Последними законоположениями содержание уездных учреждений и заведений НКЗ отнесено, в большей своей части, за счет местных средств и только эпидемические мероприятия проводятся из соответствующих средств Губздрава. Однако, жизнь показала чрезвычайную бедность местных уездных органов, недостаток средств в управах настолько велик, что нередко уезды стоят перед полным прекращением подачи медпомощи, (напр. в апреле было в уездах 1100, а на 1-е августа осталось около 550 коек). Во избежании этого Губздраву то и дело приходится производить сверхсметные ассигнования, чтобы сохранить уездные организации здравоохранения.

Самым больным местом по которому ударило Губздрав отсутствие средств, являются детские дома. Созданные с громадными усилиями в количестве трёх, на 90 мест в городе и 5, на 130 мест — в уезде, в уезде они сейчас сокращены до 3-х с 95 местами. Между тем рост случаев подкидывания и подбирания оставленных детей указывает на чрезвычайную необходимость не только их не сокращать, но напротив необходимо увеличивать количество детдомов.

В. К.

ГУБЗДРАВ

(По материалам губ. РКИ).

В марте и апреле всё внимание губздрава было направлено на борьбу с тифами, для чего им по постановлениям чекатафа было развернуто до 1750 эпидемических коек, из них 750 в Новониколаевске. Развитая до максимума работа бань в дезостанций не давала, однако, реальных результатов благодаря тому, что количество беженцев, из среды которых вербовались жертвы эпидемий возрастала. В конце апреля, губздраву пришлось сосредоточить всё свое внимание на предполагавшейся эпидемии холеры, которая появилась в некоторых городах Сибири. После целого ряда заседаний был выработан основной план борьбы. Отсутствие средств не давало возможности проводить в жизнь все эти простые, но в то же время и сложные мероприятия.

Однако, на первое июня удалось провести планомерную очистку города, оборудовать специальную холерную больницу улучшить дела изъятия и транспорта холерных больных (правда транспорт и до сих пор является наиболее слабым местом губздрава), развить кампанию противохолерных прививок, заготовить дезинфицирующие средства, усилить санитарный надзор, выработать целый ряд санитарных постановлений и руководств. Создано городское холерное бюро и пр.

В мае 1922 губздрав для большей плодотворной работы вошёл в контакт с местными организациями здравоохранения ж. д., водного транспорта и военными и усиливает связи инструктирование уездов

К дефектам работы губздрава по пандемии необходимо отнести слабое развитие санитарнопросветительной работы, тогда как на этот фактор борьбы указывалось ему неоднократно. Равным образом первоначально не достаточно было оборудовать холерное бюро как в смысле телефонной его связи с городом, так и в смысле оборудования его обоза и снабжение служащих прозодеждой. Последнее и настоящее время однако устранено.

Сильным противодействием к большей продуктивности противоэпидемических мероприятий до сих пор является, очень вялое проведение этих мер, как на желдороге, где программа исполнена лишь на 50 проц., так и по водным путям.

Создав более или менее прочный аппарат по борьбе с эпидемией и бросив туда главные средства, губздрав всю работу по оказанию постоянной медицинской помощи населению сократил сообразно своим средствам до минимума. Штаты также сокращены. В настоящее время, каждая из оставшихся больниц представляет из себя специальную для отдельного рода заболеваний, лечебницу и закрытие какой-нибудь из них или сокращение их равнялось бы лишению населения этого рода лечебной помощи или сокращение её до невозможных пределов.

Работа в уездах, бывших все время оторванными от губернского центра, в последнее время начинает налаживаться.

Обследованиями РКИ в уездах установлено, что везде проведён ряд противоэпидемических мероприятий, направленных, главным образам, на улучшение санитарного состояния населенных пунктов, проведены также прививочные кампании и т.д.

Последними законоположениями содержание уездных учреждений и заведений НКЗ отнесено, в большей своей части, за счет местных средств и только эпидемические мероприятия проводятся из соответствующих средств Губздрава. Однако, жизнь показала чрезвычайную бедность местных уездных органов, недостаток средств в управах настолько велик, что нередко уезды стоят перед полным прекращением подачи медпомощи, (напр. в апреле было в уездах 1100, а на 1-е августа осталось около 550 коек). Во избежании этого Губздраву то и дело приходится производить сверхсметные ассигнования, чтобы сохранить уездные организации здравоохранения.

Самым больным местом по которому ударило Губздрав отсутствие средств, являются детские дома. Созданные с громадными усилиями в количестве трёх, на 90 мест в городе и 5, на 130 мест — в уезде, в уезде они сейчас сокращены до 3-х с 95 местами. Между тем рост случаев подкидывания и подбирания оставленных детей указывает на чрезвычайную необходимость не только их не сокращать, но напротив необходимо увеличивать количество детдомов.

В. К.

Советская Сибирь, №181, от 13.8.1922

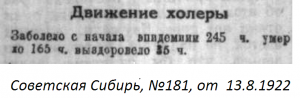

Движение холеры

Заболело с начала эпидемии 245 ч.

умерло 165 ч.

выздоровело 35 ч.

Движение холеры

Заболело с начала эпидемии 245 ч.

умерло 165 ч.

выздоровело 35 ч.

Советская Сибирь, №181, от 13.8.1922

К приёму в Томский рабфак.

Президиум Томского Рабфака извещает, что Главпрофобром в нынешнем году в Томский рабфак дана развёрстка только

Томскому Губпрофсовету (38 мест)

Губкому РКП (15 мест),

Губкому РКСМ (11),

Губисполкому (15 мест).

Прием студентов, помимо этой разверстки, производиться не будет.

Организациям Томской губ. желающим командировать товарищей на Рабфак; надлежит обращаться только в вышеупомянутые организации, т. е. в Губпрофсовет и проч.

Организациям других губерний по вопросу о приеме на рабфак необходимо обращаться в отдел рабочих факультетов при Главпрофобре (Москва Сретенский бульвар).

К приёму в Томский рабфак.

Президиум Томского Рабфака извещает, что Главпрофобром в нынешнем году в Томский рабфак дана развёрстка только

Томскому Губпрофсовету (38 мест)

Губкому РКП (15 мест),

Губкому РКСМ (11),

Губисполкому (15 мест).

Прием студентов, помимо этой разверстки, производиться не будет.

Организациям Томской губ. желающим командировать товарищей на Рабфак; надлежит обращаться только в вышеупомянутые организации, т. е. в Губпрофсовет и проч.

Организациям других губерний по вопросу о приеме на рабфак необходимо обращаться в отдел рабочих факультетов при Главпрофобре (Москва Сретенский бульвар).

ТОП 5

2

3

4