На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Православный календарь. Новости приходов православных.

943749

657

В Новосибирске пройдет акция «Белый цветок»:

Организаторы благотворительной акции приглашают добровольцев, для проведения праздника нужны белые живые цветы.

19 августа на территории двух приходов Новосибирской Епархии – Вознесенского кафедрального собора и храма Успения Пресвятой Богородицы – состоится праздник «Белый цветок».

Акция называется «Белый цветок», поэтому жертвователям вручают белые цветы: живые веточки хризантемы, астры, лилии.

В этом году сбор средств проводится во второй раз в пользу Ассоциации «Интеграция», куда входят горожане разного возраста с нарушением зрения. Эти люди стараются быть полезными обществу, сейчас в Ассоциации активно развивается творческая мастерская, в которой мастера с нарушениями зрения и слуха изготавливают уникальные изделия из керамики.

Показать спойлерВ Новосибирске акция «Белый цветок» проходит пятый год. В этом году внимание новосибирцев обратили на проблемы незрячих детей. Такие дети, как правило, талантливы, но им нужно помочь развить свои способности – у них есть трудности, которых нет у других людей.

Для того чтобы поддержать проведению акции необходимо накануне праздника или в день акции принести белые живые цветы.

Также стать благотворителем можно, пожертвовав, даже небольшую сумму непосредственно на празднике, для сбора средств будут установлены специальные контейнеры.

Все подробности акции уточняйте по тел. +7-905-945-51-00 (Лилия Алексеевна)Показать спойлер

Епархиальный медиа-центр

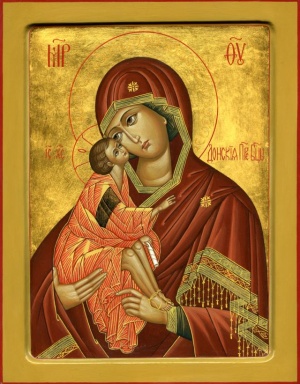

14 АВГУСТА — НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА СПАСИ НАС:

Сегодня православные верующие вступили в Успенский пост, который начинается 14 августа, праздником Изнесение Честны́х Древ Животворящего Креста Господня, центр его – Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери -28 августа.

Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели и является третьим по счету из числа многодневных, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 по 27 августа.

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия усиленно постилась и молилась Господу.

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту.

Успенский пост – время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост – это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, – жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны (митрополит Антоний Сурожский).

Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский пост – один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве можно праздновать смерть?! Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, после нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха.

Показать спойлерАпостол Павел, воспевший победу словами древнего пророка: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?”, говорит: “для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение” (Фил 1.21 ). И после отшествия от земной жизни Пресвятая Богородица не оставляет мира: “В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице…” – напоминает церковное песнопение.

По церковному преданию Богородица узнала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвой, хотя она и не нуждалась в очищении души или исправлении – вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся и подражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.

Успение – один из самых любимых на Руси праздников: со времени святого князя Владимира Успенские храмы стали появляться по всей Руси: соборный Киевский храм, Десятинная церковь была посвящена Успению Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как главные церкви были построены в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный Московский храм, основанный в Кремле в XIV веке, также был освящен во имя Успения Богородицы.

После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пресвятая Дева в основном жила в области Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила посещать Гефсиманский сад и подолгу молилась там, откуда Христа повели на суд и на крестные страдания. Молилась Пресвятая Дева об обращении к вере упорствующего иудейского народа и о новых церквях, устрояемых апостолами в разных странах, она и сама много проповедовала благую весть Воскресения Христова.

И вот в конце одной такой молитвы предстал перед Ней Архангел Гавриил, который не раз являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он сообщил Ей, что через три дня закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные обители. При этом Он дал Ей райскую ветвь, блистающую неземным светом. Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из этой жизни.

Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться. В комнате пылали свечи, а на украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее людьми. Вдруг храмина озарилась необыкновенным светом Божественной славы и в необычном свете сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами ветхозаветных праведников.

Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания, предала в Его руки Свою чистую душу. Позже, вспоминая это событие, Церковь в одном и своих песнопений воспевает: “Ангелы, успение Пречистой видевши, удивишася: како Дево восхищается от земли на Небо.”

Согласно преданию, во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на котором покоилось Ее Пречистое тело, а огромное количество верующих, окружая процессию, пели священные песни. Апостол Фома не успел на погребение Богородицы и ему позволили войти в пещеру, где была погребена Богородица, чтобы он смог поклониться ей в последний раз. Но, войдя в пещеру, они увидели только Ее погребальные пелены, издающие приятное благоухание, самого же тела Богоматери там не оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела, они поняли, что Сам Господь соизволил прежде всеобщего воскресения взять на Небо пречистое тело.

Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания о нем известны с 450 г.Показать спойлер

Приход в честь Успения Пресвятой Богородицы на Березовой Роще

СУББОТА (Старый стиль 12 августа/Новый стиль 25 августа)

Седмица 13-я по Пятидесятнице

Успенский пост

Постный календарь. Глас 3-й

Мчч. Фо́тия и Аники́ты и многих с ними (305–306).

Сщмч. Алекса́ндра, епископа Команского (III); мчч. Памфи́ла и Капито́на.

Прмчч. Белогорских: Варлаа́ма (Коноплева), архимандрита, Анто́ния (Арапова), игумена, Се́ргия (Вершинина), Илии́ (Попова), Вячесла́ва (Косожилина), Иоаса́фа (Сабанцева), Иоа́нна (Новоселова), иеромонахов, Виссарио́на (Окулова), Михе́я (Подкорытова), Матфе́я (Банникова), Евфи́мия (Короткова), иеродиаконов, Варна́вы (Надеждина), монаха, Гермоге́на (Боярышнева), Арка́дия (Носкова), Евфи́мия (Шаршилова), иноков, Марке́лла (Шаврина), Иоа́нна (Ротнова), монахов, Се́ргия (Саматова), инока, Дими́трия Созинова, Са́ввы Колмогорова, Иа́кова Старцева, Петра Рочева, Иа́кова Данилова, Алекса́ндра Арапова, Фео́дора Белкина, Алекси́я Короткова и Петра, послушников (1918); сщмч. Васи́лия Инфантьева, пресвитера (1918); сщмчч. Леонида Бирюковича, Иоа́нна Никольского и Николая Доброумова, пресвитеров (1937).

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(1Кор.2:6–9; Мф.22:15–22)

«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф.22:21); отдай всякому свое. Отсюда закон: не одною стороною угождай Богу, а всякою, какою угождать можешь и должен; всякую силу свою и всякий способ свой обращай на служение Богу. Сказав: «отдавай кесарево кесарю», Господь показал, что такое действование угодно Ему.

Если под кесаревым будешь разуметь все вообще порядки земной жизни, необходимые и существенные, а под Божиими – все порядки Богом учрежденной Церкви, то отсюда выйдет, что все пути жизни нашей переполнены способами ко спасению. Внимай только и успевай всем пользоваться и всюду действовать сообразно с Божиею волею, так, как хочет от тебя Бог, – спасение у тебя под руками. Можешь так устроиться, что, что ни шаг, то дело, угодное Богу, и, следовательно, шаг ко спасению, ибо путь спасения есть шествие путем воли Божией. Ходи в присутствии Божием, внимай, рассуждай и, не жалея себя, приступай тотчас к делу, на какое укажет тебе в ту пору совесть.

ПРИТЧА ДНЯ

Летал орел в высоте, наслаждался красотою мира и думал: «Я пролетаю большие пространства и вижу долины и горы, моря и реки, луга и леса; вижу множество зверей и птиц; вижу города и селения, и как живут люди; а вот деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора, где видит всего лишь немного людей и скота; полечу к нему и расскажу о жизни мира».

Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петух среди своих кур, и подумал: «значит, он доволен своею судьбою; но все-таки расскажу ему о том, что знаю я».

И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушал со вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом; а петух, не понимая, что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своею судьбою.

Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный петуху; ум духовного день и ночь поучается в законе Господнем и молитвою восходит к Богу, а ум недуховного привязан к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного остается пустою и рассеянною. Духовный, как орел летает в высоте, и душою чувствует Бога, и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи, а недуховный услаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когда духовный встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение.

Преподобный Силуан Афонский — «Притча об орле и петухе»

Седмица 13-я по Пятидесятнице

Успенский пост

Постный календарь. Глас 3-й

Мчч. Фо́тия и Аники́ты и многих с ними (305–306).

Сщмч. Алекса́ндра, епископа Команского (III); мчч. Памфи́ла и Капито́на.

Прмчч. Белогорских: Варлаа́ма (Коноплева), архимандрита, Анто́ния (Арапова), игумена, Се́ргия (Вершинина), Илии́ (Попова), Вячесла́ва (Косожилина), Иоаса́фа (Сабанцева), Иоа́нна (Новоселова), иеромонахов, Виссарио́на (Окулова), Михе́я (Подкорытова), Матфе́я (Банникова), Евфи́мия (Короткова), иеродиаконов, Варна́вы (Надеждина), монаха, Гермоге́на (Боярышнева), Арка́дия (Носкова), Евфи́мия (Шаршилова), иноков, Марке́лла (Шаврина), Иоа́нна (Ротнова), монахов, Се́ргия (Саматова), инока, Дими́трия Созинова, Са́ввы Колмогорова, Иа́кова Старцева, Петра Рочева, Иа́кова Данилова, Алекса́ндра Арапова, Фео́дора Белкина, Алекси́я Короткова и Петра, послушников (1918); сщмч. Васи́лия Инфантьева, пресвитера (1918); сщмчч. Леонида Бирюковича, Иоа́нна Никольского и Николая Доброумова, пресвитеров (1937).

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(1Кор.2:6–9; Мф.22:15–22)

«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф.22:21); отдай всякому свое. Отсюда закон: не одною стороною угождай Богу, а всякою, какою угождать можешь и должен; всякую силу свою и всякий способ свой обращай на служение Богу. Сказав: «отдавай кесарево кесарю», Господь показал, что такое действование угодно Ему.

Если под кесаревым будешь разуметь все вообще порядки земной жизни, необходимые и существенные, а под Божиими – все порядки Богом учрежденной Церкви, то отсюда выйдет, что все пути жизни нашей переполнены способами ко спасению. Внимай только и успевай всем пользоваться и всюду действовать сообразно с Божиею волею, так, как хочет от тебя Бог, – спасение у тебя под руками. Можешь так устроиться, что, что ни шаг, то дело, угодное Богу, и, следовательно, шаг ко спасению, ибо путь спасения есть шествие путем воли Божией. Ходи в присутствии Божием, внимай, рассуждай и, не жалея себя, приступай тотчас к делу, на какое укажет тебе в ту пору совесть.

ПРИТЧА ДНЯ

Летал орел в высоте, наслаждался красотою мира и думал: «Я пролетаю большие пространства и вижу долины и горы, моря и реки, луга и леса; вижу множество зверей и птиц; вижу города и селения, и как живут люди; а вот деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора, где видит всего лишь немного людей и скота; полечу к нему и расскажу о жизни мира».

Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петух среди своих кур, и подумал: «значит, он доволен своею судьбою; но все-таки расскажу ему о том, что знаю я».

И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушал со вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом; а петух, не понимая, что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своею судьбою.

Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный петуху; ум духовного день и ночь поучается в законе Господнем и молитвою восходит к Богу, а ум недуховного привязан к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного остается пустою и рассеянною. Духовный, как орел летает в высоте, и душою чувствует Бога, и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи, а недуховный услаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когда духовный встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение.

Преподобный Силуан Афонский — «Притча об орле и петухе»

ВОСКРЕСЕНЬЕ (Старый стиль 13 августа/Новый стиль 26 августа)

Неделя 13-я по Пятидесятнице

Успенский пост

Постный календарь. Глас 4-й

Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662), перенесение мощей прп. Максима Исповедника; обре́тение мощей блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (ок. 1547); преставление (1783), второе обре́тение мощей (1991) свт. Ти́хона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.

Мчч. Ипполи́та, Ирине́я, Аву́ндия и мц. Конко́рдии, в Риме (258); Собор Валаамских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 19 августа); Собор Кемеровских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 31 августа).

Сщмчч. Иоа́нна Шишева, Иоаса́фа Панова и Константина Попова, пресвитеров (1918); сщмчч. Серафи́ма (Звездинского), епископа Дмитровского, Николая Орлова, Иа́кова Архипова, пресвитеров и Алекси́я Введенского, диакона (1937); мч. Васи́лия Александрина (1942).

Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» (Семистрельная) (1830); «Страстна́я» (1641); Минская (1500).

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(1Кор.16:13–24; Мф.21:33–42)

«Мария же избрала благую часть» (Лк.10:42). Успение Божией Матери представляет благий конец сего избрания. Сам Спаситель в Успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и многие святые; то же встречают в разных видах и степенях и все избиратели благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и мрачат избранный путь.

Путеводною звездою остается благой конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование – возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца.

ПРИТЧА ДНЯ

Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непрочны в нем.

– Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? – спросил старец.

– Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод, – ответили ученики.

– Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры.

Ученики возблагодарили авву за поучение и удалились в размышлении.

Неделя 13-я по Пятидесятнице

Успенский пост

Постный календарь. Глас 4-й

Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662), перенесение мощей прп. Максима Исповедника; обре́тение мощей блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (ок. 1547); преставление (1783), второе обре́тение мощей (1991) свт. Ти́хона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.

Мчч. Ипполи́та, Ирине́я, Аву́ндия и мц. Конко́рдии, в Риме (258); Собор Валаамских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 19 августа); Собор Кемеровских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 31 августа).

Сщмчч. Иоа́нна Шишева, Иоаса́фа Панова и Константина Попова, пресвитеров (1918); сщмчч. Серафи́ма (Звездинского), епископа Дмитровского, Николая Орлова, Иа́кова Архипова, пресвитеров и Алекси́я Введенского, диакона (1937); мч. Васи́лия Александрина (1942).

Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» (Семистрельная) (1830); «Страстна́я» (1641); Минская (1500).

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(1Кор.16:13–24; Мф.21:33–42)

«Мария же избрала благую часть» (Лк.10:42). Успение Божией Матери представляет благий конец сего избрания. Сам Спаситель в Успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и многие святые; то же встречают в разных видах и степенях и все избиратели благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и мрачат избранный путь.

Путеводною звездою остается благой конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование – возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца.

ПРИТЧА ДНЯ

Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непрочны в нем.

– Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? – спросил старец.

– Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод, – ответили ученики.

– Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры.

Ученики возблагодарили авву за поучение и удалились в размышлении.

В Сузуне открылся музей Сибирской народной иконы.

21 августа в Сузуне открылся уникальный музей Сибирской народной иконы. В церемонии открытия приняли участие Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, глава Новосибирской области Андрей Александрович Травников, временно исполняющий обязанности министра культуры области Игорь Николаевич Решетников, председатель Законодательного собрания Андрей Иванович Шимкив, глава Сузунского района Некрасова Лилия Владимировна.

Андрей Александрович Травников признался, что Новосибирская область не перестает его удивлять, и особенно радует Сузун – это культурная и историческая жемчужина региона, славящаяся своим музейно-туристическим комплексом «Сузун-завод. Монетный двор» (филиал Новосибирского Государственного краеведческого музея). И вот теперь здесь организован еще один музей - сибирской народной иконы.

Показать спойлер«Сегодня я открыл для себя народную икону. Это явление удивительное, трогательное, представляющее интерес для углубленного изучения. Я рад за Сузунский район», - заявил Травников.

Открытие музея народной иконы председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив назвал событием неординарным и знаменательным не только для верующих, но и для всех жителей Новосибирской области, а глава района Некрасова – еще и по-настоящему праздничным.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон сказал, что писали такие иконы богомазы, то есть неискусные иконописцы. Для них было важным написать икону без прикрас, главное, чтобы был лик святого с надписью, кто именно изображен на иконе. Для простых людей этого было вполне достаточно. Работу осматривал священник, и если икона соответствовала каноном, он окроплял ее святой водой.

Длительное время на эти иконы не обращали должного внимания, они не считались большой ценностью, хотя это тоже наше духовное сокровище, доставшееся нам в наследство от наших благочестивых предков, отметил Владыка.

«Если создается музей, значит идет возрождение духовно-нравственной жизни, значит, наступило время созидания», - подчеркнул Правящий архиерей и сердечно поблагодарил всех, кто принимал участие в собирании коллекции икон и организации музея.

Руководитель проекта Новосибирской Митрополии «Сохраним наследие» протоиерей Игорь Затолокин сообщил, что сузунские иконы имеют свой особый стиль, они узнаваемы, они не имеют никаких особых орнаментов, и такое искусство в какой-то степени можно было бы назвать примитивным, однако оно оставило заметный след в истории иконописи. Наверное, потому, что сузунская икона исходит от самого народа, сказал священник.

Директор Новосибирского Государственного краеведческого музея Андрей Валерьевич Шаповалов объяснил обступившим его журналистам, что в 19 веке вследствие активного заселения Сибири у местного населения появился недостаток в домашних иконах. Поэтому в Сузуне начал развиваться иконописный промысел. Письмом эти иконы отличались от стандартных, которые раньше писались в монастырях, они были простыми, бесхитростными. Иконы писались под заказ, а также продавались на знаменитой Никольской ярмарке, на которую приезжали купцы со всей Сибири, Казани, Нижнего Новгорода.

Сотрудник краеведческого музея, кандидат искусствоведения Татьяна Викторовна Прохорова, сказала, что «в духовном смысле народная икона – соль земли, это то настоящее, к чему всегда хочется прикоснуться».

Она рассказала, что народные иконы сузунского письма отчасти напоминают иконы, написанные во владимирских селах – возможно, среди переселенцев из тех мест были иконописцы. Они же могли организовать в Сибири промысел. Но так ли это на самом деле, сказать пока сложно. Исследования продолжаются.

В новом музее представлены не только иконы сузунского письма, но и другие народные иконы, которые собирали по всей Сибири. Здесь же выставлены предметы медного литья: иконы, складни, напрестольные, наперсные и нательные кресты. Владыка Тихон пополнил эту коллекцию – преподнес в дар музею хорошо сохранившееся литое Распятое.

Музей народной сибирской иконы – очередной проект Новосибирского краеведческого музея. Иконы собирались несколько лет, это был тяжелый, кропотливый труд. В какой-то момент стало понятно, что необходим даже не зал – здание под экспозицию. И оно вскоре появилось – здание бывшей церковно-приходской школы, построенной в конце 19 века. Его полностью восстановили, провели отделочные работы, переоборудовали под музей.

«В мире происходит музейный бум, а у нас в России музеи закрываются, особенно в глубинке. И только в Новосибирской области мы каждый год открываем очередной музей», - заметил Шаповалов.Показать спойлер

Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

"Мария же избрала благую часть" (Лк. 10, 42). Успение Божией Матери представляет благий конец сего избрания. Сам Спаситель в успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и многие святые; то же встречают, в разных видах и степенях, и все избиратели благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и мрачат избранный путь. Путеводною звездою остается благий конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование - возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца.

Свт. Феофан Затворник

В день Престольного Праздника в храме на Берёзовой роще Божественная литургия будет совершена дважды - ранняя в 7:00 и поздняя в 10:00. По окончании поздней Литургии ожидается прибытие Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского. Владыка отслужит молебен и возглавит Крестный Ход вокруг храма.

"Мария же избрала благую часть" (Лк. 10, 42). Успение Божией Матери представляет благий конец сего избрания. Сам Спаситель в успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и многие святые; то же встречают, в разных видах и степенях, и все избиратели благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и мрачат избранный путь. Путеводною звездою остается благий конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование - возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца.

Свт. Феофан Затворник

В день Престольного Праздника в храме на Берёзовой роще Божественная литургия будет совершена дважды - ранняя в 7:00 и поздняя в 10:00. По окончании поздней Литургии ожидается прибытие Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского. Владыка отслужит молебен и возглавит Крестный Ход вокруг храма.

СУББОТА (Старый стиль 19 августа/Новый стиль 1 сентября)

Седмица 14-я по Пятидесятнице

Поста нет. Глас 4-й

Мч. Андре́я Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305).

Свт. Питири́ма, епископа Великопермского (1455); мчч. Тимофе́я, Ага́пия и мц. Фе́клы (ок. 304).

Сщисп. Николая Лебедева, пресвитера (1933).

Икона Божией Матери: Донская (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).

История Иконы Богородицы Донская

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(2Кор.12:20–13, 2; Мк.4:24–34)

Притча о постепенном возрастании из семени пшеницы изображает в отношении к каждому человеку постепенное возрастание потаенного в сердце человека, благодатию Божиею засеменяемого и блюдомого, а в отношении к человечеству – постепенное увеличение тела Церкви или общества спасаемых в Господе Иисусе Христе, по чину, Им установленному.

Этою притчею разрешается вопрос: отчего до сего времени христианство не всеобъемлюще? Как человек, бросив семя в землю, спит и встает, семя же прозябает и растет само собою без его ведома, так и Господь, положив на земле семя Божественной жизни, дал ему свободу о себе разрастаться, подчинив его естественному течению событий и не насилуя этих последних; блюдет только семя, содействует ему в частных случаях и дает общее направление. Причина этому в свободе человека. Господь ищет, чтобы человек сам себя подчинил Ему, и ждет склонения его свободы; дело и длится. Если бы все зависело только от воли Божией, давно бы все были христианами.

Другая мысль: созидаемое тело Церкви созидается на небе; с земли поступают только материалы, образуемые тоже небесными деятелями. Слово с неба проходит по земле и привлекает хотящих. Внявшие и последовавшие поступают, как сырцовый материал, в лабораторию Божию, в Церковь, и здесь переделываются по образцам, с неба данным. Переделанные, по исходе из этой жизни, переходят на небо и там поступают в здание Божие, каждый куда годен. Это идет непрерывно, и, следовательно, дело Божие не стоит. Всеобщая торжественность христианства и не требуется для сего. Здание Божие созидается невидимо.

(1Кор.4:1–5; Мф.23:1–12)

«Больший из вас да будет вам слуга» (Мф.23:11). Большинство измеряется, по слову Господа, не родом, не властию, не мерою способностей и способов, а умением устроять благо для других. Кто неутомимее и шире действует в этом роде, тот и больший. Как в семье набольший, становясь набольшим, берет к сердцу заботу о всем семействе и в том честь и преимущество свое поставляет, чтоб всех упокоить, сделать так, чтоб всем было хорошо: так и в обществе христианском, хотящий быть набольшим должен принять на себя полное попечение о христианском удобстве всех в том круге, в котором находится, и в том роде деятельности, какую он себе избрал.

Лучше же: брось всякую мысль о большинстве, а прими сердечную заботу о том, чтобы сколько можно более послужить во благо окружающих тебя, и будешь больший пред очами Божьими, а может быть, и в сознании людей. Когда бы все набольшие сделали этот закон Христов законом своей совести, какое пошло бы тотчас благоденствие и довольство среди нас! Но то горе, что большинство скоро у нас обращается на служение себе и своим интересам и сопровождается всегда почти требованием послуг себе, вместо служения другим; совесть же успокаивается исправностью ведения официальных дел. Оттого много набольших, а благо не спеется среди нас, и все добрые учреждения не приносят того добра, какое от них ожидается.

ПРИТЧА ДНЯ

Три притчи о тех, кто ушел из Церкви из-за обиды на людей, бестактно и самоуправно ведущих себя в храме Божием.

1. Притча от протоиерея Димитрия Смирнова: "Мне как-то в булочной нахамили, так теперь я хлеб больше не ем".

2. Некто решил раздать нуждающимся по 1 млн. руб. Выстроилась очередь, приходит девушка, занимает её и спокойно ждёт. Вдруг к ней подходит старушка, стоящая впереди, и начинает делать замечания, что и стоит она неправильно, и одета не так...

Девушка обижается и убегает. После этого она уже принципиально не приходит к этому благотворителю (раздача денег у него бессрочная) и рассказывает окружающим, как у этого мецената всё плохо и какие жуткие грубияны его окружают. Ближние ей сочувствуют, и среди тех, кто там не был, ползёт слух, что благотворителя такого, может быть, и не существует вовсе, и денег там наверняка не раздают, просто какие-то векселя...

3. Человек сидит в тюрьме, к нему приходит мать, или отец, которых он уже очень долго не видел. Тюремщик грубо ему говорит, чтобы он вытряхивался из камеры на свидание. Человек обижается на тюремщика и не идёт на встречу с родителями...

Седмица 14-я по Пятидесятнице

Поста нет. Глас 4-й

Мч. Андре́я Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305).

Свт. Питири́ма, епископа Великопермского (1455); мчч. Тимофе́я, Ага́пия и мц. Фе́клы (ок. 304).

Сщисп. Николая Лебедева, пресвитера (1933).

Икона Божией Матери: Донская (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).

История Иконы Богородицы Донская

Показать спойлер

Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы (8 сентября 1380 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы) икона находилась среди русского войска, подавая ему помощь, а после победы была передана донскими казаками в дар великому князю Димитрию Донскому (1363–1389), который перенес ее в Москву. Икона находилась сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском (ныне икона в Государственной Третьяковской галерее). В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской.

В 1591 году крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным войском вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для ограждения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов и обратила татар в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан Донской монастырь, в котором была поставлена чудотворная икона и установлено совершать празднество 19 августа. По установившейся традиции в малом соборе в честь Донской иконы Божией Матери раз в 4 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает чин варения святого мира.

* * *

В настоящий день в обители, называемой Донскою и находящейся близ царствующего города Москвы, совершается праздник Пречистой Деве Богородице в честь почитаемой чудотворной иконы Ее.

Об этой иконе повествуется следующее.

Когда благоверный великий князь Димитрий Иоаннович между реками Доном и Непрядвою сражался с нечестивым татарским ханом Мамаем, то там в русских войсках была и сия пречестная и чудотворная икона. Она была принесена донским войском великому князю в дар и в помощь против врагов. По молитвам Пречистой Богоматери благодатною Ее силою, исходящею от чудотворной иконы, татары были побеждены. Торжественно празднуя вместе с войском своим победу, великий князь возвратился в престольный город свой Москву и принес с собою честную икону, названною Донскою по случаю бывшей за Доном победы над татарами.

Об обители, называемой от Донской иконы Пресвятой Богородицы Донскою, существует такой рассказ. В царствование благоверного царя и великого князя Феодора Иоанновича Крымская орда сделала внезапный набег на владения Московского государства, и татарский хан Мурат Гирей подступил к самому престольному городу Москве. Тогда благоверный царь вышел с своим войском против татар и расположился станом на том самом месте, где находится теперь обитель. Сюда же в свой воинский стан он взял и икону Пресвятой Богородицы, принесенную с Дона. При помощи Пречистой Богоматери он одержал победу над татарскими войсками и прогнал их. Воздавая Богоматери благодарение за победу, он повелел на этом месте построить каменный храм и поставить в нем упомянутую икону. С того времени обитель и стала называться Донскою. В этот день из великого соборного храма города Москвы в обитель приходит всё священное сословие с честными крестами и иконами и совершает торжественное празднество в честь Божией Матери.

В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. Ежегодно в день празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней праздничного богослужения.

В 1591 году крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным войском вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для ограждения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов и обратила татар в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан Донской монастырь, в котором была поставлена чудотворная икона и установлено совершать празднество 19 августа. По установившейся традиции в малом соборе в честь Донской иконы Божией Матери раз в 4 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает чин варения святого мира.

* * *

В настоящий день в обители, называемой Донскою и находящейся близ царствующего города Москвы, совершается праздник Пречистой Деве Богородице в честь почитаемой чудотворной иконы Ее.

Об этой иконе повествуется следующее.

Когда благоверный великий князь Димитрий Иоаннович между реками Доном и Непрядвою сражался с нечестивым татарским ханом Мамаем, то там в русских войсках была и сия пречестная и чудотворная икона. Она была принесена донским войском великому князю в дар и в помощь против врагов. По молитвам Пречистой Богоматери благодатною Ее силою, исходящею от чудотворной иконы, татары были побеждены. Торжественно празднуя вместе с войском своим победу, великий князь возвратился в престольный город свой Москву и принес с собою честную икону, названною Донскою по случаю бывшей за Доном победы над татарами.

Об обители, называемой от Донской иконы Пресвятой Богородицы Донскою, существует такой рассказ. В царствование благоверного царя и великого князя Феодора Иоанновича Крымская орда сделала внезапный набег на владения Московского государства, и татарский хан Мурат Гирей подступил к самому престольному городу Москве. Тогда благоверный царь вышел с своим войском против татар и расположился станом на том самом месте, где находится теперь обитель. Сюда же в свой воинский стан он взял и икону Пресвятой Богородицы, принесенную с Дона. При помощи Пречистой Богоматери он одержал победу над татарскими войсками и прогнал их. Воздавая Богоматери благодарение за победу, он повелел на этом месте построить каменный храм и поставить в нем упомянутую икону. С того времени обитель и стала называться Донскою. В этот день из великого соборного храма города Москвы в обитель приходит всё священное сословие с честными крестами и иконами и совершает торжественное празднество в честь Божией Матери.

В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. Ежегодно в день празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней праздничного богослужения.

Показать спойлер

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(2Кор.12:20–13, 2; Мк.4:24–34)

Притча о постепенном возрастании из семени пшеницы изображает в отношении к каждому человеку постепенное возрастание потаенного в сердце человека, благодатию Божиею засеменяемого и блюдомого, а в отношении к человечеству – постепенное увеличение тела Церкви или общества спасаемых в Господе Иисусе Христе, по чину, Им установленному.

Этою притчею разрешается вопрос: отчего до сего времени христианство не всеобъемлюще? Как человек, бросив семя в землю, спит и встает, семя же прозябает и растет само собою без его ведома, так и Господь, положив на земле семя Божественной жизни, дал ему свободу о себе разрастаться, подчинив его естественному течению событий и не насилуя этих последних; блюдет только семя, содействует ему в частных случаях и дает общее направление. Причина этому в свободе человека. Господь ищет, чтобы человек сам себя подчинил Ему, и ждет склонения его свободы; дело и длится. Если бы все зависело только от воли Божией, давно бы все были христианами.

Другая мысль: созидаемое тело Церкви созидается на небе; с земли поступают только материалы, образуемые тоже небесными деятелями. Слово с неба проходит по земле и привлекает хотящих. Внявшие и последовавшие поступают, как сырцовый материал, в лабораторию Божию, в Церковь, и здесь переделываются по образцам, с неба данным. Переделанные, по исходе из этой жизни, переходят на небо и там поступают в здание Божие, каждый куда годен. Это идет непрерывно, и, следовательно, дело Божие не стоит. Всеобщая торжественность христианства и не требуется для сего. Здание Божие созидается невидимо.

(1Кор.4:1–5; Мф.23:1–12)

«Больший из вас да будет вам слуга» (Мф.23:11). Большинство измеряется, по слову Господа, не родом, не властию, не мерою способностей и способов, а умением устроять благо для других. Кто неутомимее и шире действует в этом роде, тот и больший. Как в семье набольший, становясь набольшим, берет к сердцу заботу о всем семействе и в том честь и преимущество свое поставляет, чтоб всех упокоить, сделать так, чтоб всем было хорошо: так и в обществе христианском, хотящий быть набольшим должен принять на себя полное попечение о христианском удобстве всех в том круге, в котором находится, и в том роде деятельности, какую он себе избрал.

Лучше же: брось всякую мысль о большинстве, а прими сердечную заботу о том, чтобы сколько можно более послужить во благо окружающих тебя, и будешь больший пред очами Божьими, а может быть, и в сознании людей. Когда бы все набольшие сделали этот закон Христов законом своей совести, какое пошло бы тотчас благоденствие и довольство среди нас! Но то горе, что большинство скоро у нас обращается на служение себе и своим интересам и сопровождается всегда почти требованием послуг себе, вместо служения другим; совесть же успокаивается исправностью ведения официальных дел. Оттого много набольших, а благо не спеется среди нас, и все добрые учреждения не приносят того добра, какое от них ожидается.

ПРИТЧА ДНЯ

Три притчи о тех, кто ушел из Церкви из-за обиды на людей, бестактно и самоуправно ведущих себя в храме Божием.

1. Притча от протоиерея Димитрия Смирнова: "Мне как-то в булочной нахамили, так теперь я хлеб больше не ем".

2. Некто решил раздать нуждающимся по 1 млн. руб. Выстроилась очередь, приходит девушка, занимает её и спокойно ждёт. Вдруг к ней подходит старушка, стоящая впереди, и начинает делать замечания, что и стоит она неправильно, и одета не так...

Девушка обижается и убегает. После этого она уже принципиально не приходит к этому благотворителю (раздача денег у него бессрочная) и рассказывает окружающим, как у этого мецената всё плохо и какие жуткие грубияны его окружают. Ближние ей сочувствуют, и среди тех, кто там не был, ползёт слух, что благотворителя такого, может быть, и не существует вовсе, и денег там наверняка не раздают, просто какие-то векселя...

3. Человек сидит в тюрьме, к нему приходит мать, или отец, которых он уже очень долго не видел. Тюремщик грубо ему говорит, чтобы он вытряхивался из камеры на свидание. Человек обижается на тюремщика и не идёт на встречу с родителями...

Сейчас читают

кредитные брокеры

136787

53

травник Немат Церенович

112603

33

Работа в зоопарке

37661

75

ВОСКРЕСЕНЬЕ (Старый стиль 20 августа/Новый стиль 2 сентября)

Неделя 14-я по Пятидесятнице

Поста нет. Глас 5-й

Прор. Самуи́ла (XI в. до Р. Х.).

Мчч. Севи́ра и Ме́мнона и с ними 37-ми мучеников (304); Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября).

Сщмчч. Алекса́ндра Малиновского, Льва Ершова, Влади́мира Четверина, пресвитеров (1918); сщмч. Николая Бирюкова, пресвитера (1919); Обре́тение мощей сщмч. Гермоге́на (Долганева), епископа Тобольского (2005).

ЖИТИЕ ПРОРОКА САМУИЛА, СУДИИ ИЗРАИЛЬСКОГО

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(2Кор.1:21–2, 4; Мф.22:1–14)

Царь устрояет брачный пир для своего сына, посылает за званными однажды, посылает дважды, нейдут из-за житейских забот: тот занялся хозяйством, тот торговлею. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная палата наполнилась возлежащими. Между ними оказался один, не одетый по-брачному, и потому извержен.

Смысл притчи ясен. Пир брачный – Царство Небесное; приглашение – проповедь Евангелия; отказавшиеся – совсем не уверовавшие; не одетый по-брачному – уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам всякий разбери. Что мы званные, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих, под общим их именем, без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее; иной кое-что ведает о ней и из нее и доволен; иной криво толкует веру; иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно ничего нет христианского.

Если ты веруешь, – разбери, сообразны ли с верою чувства твои, дела твои, – одеяние души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, то есть, в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое; на языке: «Господи, Господи!», а внутри: «имей мя отреченна» (Лк.14:19). Рассуждайте же о себе, в вере ли вы и в брачной ли вы одежде добродетелей, или в срамных рубищах грехов и страстей.

ПРИТЧА ДНЯ

– Господи, почему Ты не делаешь то, что я прошу?

– А почему же тогда ты не живёшь, как Я прошу?...

Неделя 14-я по Пятидесятнице

Поста нет. Глас 5-й

Прор. Самуи́ла (XI в. до Р. Х.).

Мчч. Севи́ра и Ме́мнона и с ними 37-ми мучеников (304); Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября).

Сщмчч. Алекса́ндра Малиновского, Льва Ершова, Влади́мира Четверина, пресвитеров (1918); сщмч. Николая Бирюкова, пресвитера (1919); Обре́тение мощей сщмч. Гермоге́на (Долганева), епископа Тобольского (2005).

ЖИТИЕ ПРОРОКА САМУИЛА, СУДИИ ИЗРАИЛЬСКОГО

Показать спойлер

Пророк Самуил был пятнадцатый и последний судия Израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил от колена Левиина, был сыном Елканы из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой. Родился, испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и получил имя Самуил, что значит «испрошенный»), и еще до рождения был посвящен Богу. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илия, который в то же время был и судьей над народом Израильским. Пророк возрастал в страхе Божием, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей.

Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 израильтян (среди них были и сыновья первосвященника Офни и Финеес), одержали победу и взяли Ковчег Божий. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финееса, до которой слух о происшедшем дошел в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят Ковчег Божий» (1Цар.4:22).

По смерти Илия Самуил сделался судьей народа Израильского. При нем Ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоиля и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был «как прочие народы» (1Цар.8:20), потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял Сам Бог, возвещая волю через святых избранников. Оставляя должность судии, пророк Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжение своего правления, но никто не нашел за ним ничего. После обличения первого царя Саула в непослушании Богу пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследований царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Жизнь его описана в Библии (1Цар.; Сир.46:16-23). В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.

См. также: «Житие святого пророка Самуила» в изложении свт. Димитрия Ростовского.

Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 израильтян (среди них были и сыновья первосвященника Офни и Финеес), одержали победу и взяли Ковчег Божий. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финееса, до которой слух о происшедшем дошел в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят Ковчег Божий» (1Цар.4:22).

По смерти Илия Самуил сделался судьей народа Израильского. При нем Ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоиля и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был «как прочие народы» (1Цар.8:20), потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял Сам Бог, возвещая волю через святых избранников. Оставляя должность судии, пророк Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжение своего правления, но никто не нашел за ним ничего. После обличения первого царя Саула в непослушании Богу пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследований царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Жизнь его описана в Библии (1Цар.; Сир.46:16-23). В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.

См. также: «Житие святого пророка Самуила» в изложении свт. Димитрия Ростовского.

Показать спойлер

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(2Кор.1:21–2, 4; Мф.22:1–14)

Царь устрояет брачный пир для своего сына, посылает за званными однажды, посылает дважды, нейдут из-за житейских забот: тот занялся хозяйством, тот торговлею. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная палата наполнилась возлежащими. Между ними оказался один, не одетый по-брачному, и потому извержен.

Смысл притчи ясен. Пир брачный – Царство Небесное; приглашение – проповедь Евангелия; отказавшиеся – совсем не уверовавшие; не одетый по-брачному – уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам всякий разбери. Что мы званные, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих, под общим их именем, без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее; иной кое-что ведает о ней и из нее и доволен; иной криво толкует веру; иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно ничего нет христианского.

Если ты веруешь, – разбери, сообразны ли с верою чувства твои, дела твои, – одеяние души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, то есть, в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое; на языке: «Господи, Господи!», а внутри: «имей мя отреченна» (Лк.14:19). Рассуждайте же о себе, в вере ли вы и в брачной ли вы одежде добродетелей, или в срамных рубищах грехов и страстей.

ПРИТЧА ДНЯ

– Господи, почему Ты не делаешь то, что я прошу?

– А почему же тогда ты не живёшь, как Я прошу?...

Осторожно: мошенники!

Братья и сестры! Уже не один год в сети Интернет работает мошеннический сайт "Русская Православная Церковь онлайн", занимающийся собором пожертвований яко бы за требы, которые можно заказать через Интернет, а так же на яко бы строящиеся храмы. Среди храмов, с которыми, по информации на сайте, ведётся сотрудничество, указаны новосибирские Александро-Невский и Вознесенский кафедральный соборы. Сообщаем вам, что никаких общих дел с ними мы не имеем - это аферисты, занимающиеся сбором денег с доверчивых граждан.

Настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, митрофорный протоиерей Александр Новопашин.

Приход храма во имя святого благоверного князя Александра Невского г.Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви

Православные священники духовно окормляют «Мамин дом».

Плановая встреча давних партнеров – Департамента по социальной политике мэрии Новосибирска и межрегиональной благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни» – состоялась в одной из социальных гостиниц «Линии жизни» на улице Моторная 20/1, рассчитанной на одновременное проживание 25 матерей и 30 детей.

Руководитель «Линии жизни» Борис Кислый рассказал, что организация успешно сотрудничает с мэрией по разным направлениям, в том числе и в части реализации субсидийных программ в социальной сфере. На этот раз встреча проходила по поводу нового совместного проекта «Мамин дом», который на этот раз реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на базе социальной гостиницы «Линия жизни».

По словам Бориса Викторовича, федеральный проект «Мамин дом» направлен на оказание срочной социальной помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (это касается отсутствия жилья, сложного материального положения, домашнего насилия и т.д.) независимо от их социального статуса, гражданства, семейного положения и вероисповедания. Им предоставляется временное проживание, питание и одновременно оказывается вся необходимая социальная, психологическая, юридическая помощь. Борис Кислый подчеркнул, что в проекте задействованы грамотные психологи, юристы, социальные работники. В гостинице ведет прием медицинский работник.

Администрация гостиницы определяет детей в детские учреждения, помогает оформить документы для получения пособий, жилья и так далее.

«Линия жизни» считается православно ориентированной организацией – почти весь ее руководящий состав православные христиане. Гостиницу окормляют православные священники. Частым гостем в гостинице бывает клирик Александро-Невского собора иерей Борис Левитан. Он проводит с жильцами духовные беседы, отвечает на их вопросы и порой засиживается в гостинице допоздна. В одном из помещений организована небольшая часовенка.

Но никого здесь насильно верить в Бога, конечно, не заставляют.

Кто-то может подумать, что в социальной гостинице оказываются люди, катящиеся по наклонной, неблагополучные, злоупотребляющие алкоголем. Но это не так.

Надежда Калмыкова с 1,5-годовалым сыном снимала в городе квартиру, однако после того, как хозяйка подняла арендную плату, а на работе стали задерживать зарплату, Надежда оказать в очень трудном положении. Она просила хозяйку подождать, но та была неумолима и в один из зимних вечеров в 30-градусный на мороз выпроводила Надежду с ребенком на улицу.Показать спойлерКритическая ситуация осложнялась тем, что на тот момент Надежда была беременной (её молодой человек, узнав о ее беременности, тут же наговорил ей гадости и исчез). Она пошла куда глядят, и на остановке увидела объявление с адресом социальной гостиницы. Так она оказалась здесь. Ей дали комнату, обеспечили всем необходимым. Даже плазменный телевизор установили. После рождения девочки, Надежда хочет еще некоторое время пожить в гостинице, пусть дочь подрастет, а там – как Бог даст. Она на самом деле надеется на помощь Божию, верит, что все устроится, а потому спокойна за себя и за своих детей.

У Марии Шаполовой сгорел дом в Барышево. В гостинице она живет с двумя детьми. Старшая уже ходит в школу. За время, проведенное в гостинице, Марии помогли получить все необходимые документы, и сейчас она собирается встать в очередь на получение квартиры – в Барышево, Криводановке или на ВАСХНИЛе. Она надеется, что у нее все будет хорошо, как и у ее новых подруг, с которыми она познакомилась в гостинице и у которых сейчас жизнь, слава Богу, налажена. Мария общается с местным священником, просит молиться о ней и о ее детях. У них есть детский молитвослов: старшая вслух читает молитвы, а младший внимательно слушает.

Евгения Незнамова живет в гостинице с пятилетней дочкой. И еще она ждет ребенка. Собственной квартиры у нее нет. Она рассказывает, что первый ее муж погиб, создать новую семью у нее не получилось. Из гостиницы никуда не собирается, говорит, что нужно сначала родить ребенка, подождать, пока он подрастет и окрепнет. Дочка знает, что у нее будет братик, и даже имя братика знает – Богдан, то есть Богом данный.

Посетивший социальную гостиницу начальник отдела реализации программ и проектов в социальной сфере Департамента по социальной политике мэрии Андрей Евгеньевич Цыбизов, рассказал, что сотрудничество с организацией «Линия жизни» у них протекает успешно, то же самое касается и их совместного проекта «Мамин дом», который поддерживается Фондом президентских грантов.

«Ремонт, чисто, всюду порядок, уютно, хорошая кухня, – перечисляет Андрей Евгеньевич, – в таких учреждениях так и должно быть. Неплохой уровень. Видно, что люди ответственно относятся к своему делу».Показать спойлер

Епархиальный медиа-центр

ТОП 5