На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Чуть подробнее о Гуляеве

Показать спойлер

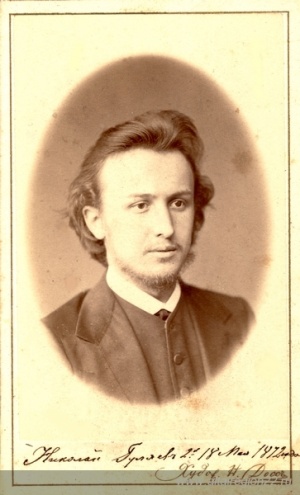

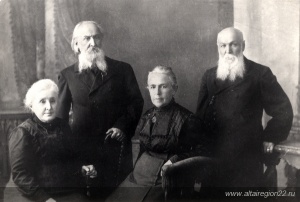

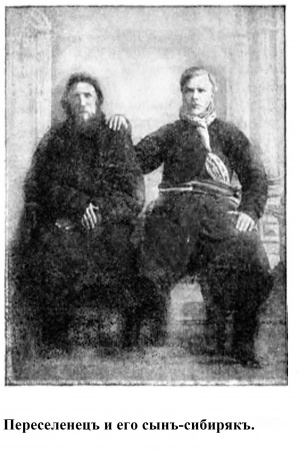

Фотографии дают возможность не только увидеть членов семьи Гуляевых, но и представляют барнаульское общество конца XIX – начала XX веков. Можно почерпнуть и дополнительные сведения, оставленные на обороте снимков. Например, мы знаем, что женой Николая Степановича Гуляева (старшего) была Евдокия Васильевна Великосельская. Николай Степанович в 1887 году подписал свою фотографию так: "На память бабушке моей, Марии Никитишне Великосельской, от ее внука".

Какой бы жизнью ни жил город, а в нем всегда есть дома, в которых теплится притягательный огонек напряженных духовных поисков. Это не те дома, где даются обеды, стоившие по нескольку сот рублей, и дамы блистают петербургскими и парижскими туалетами. С точки зрения материальной они не богаты. Но зато здесь можно увидеть редкую книгу, услышать о новом научном открытии, познакомиться с интересными, часто необыкновенными людьми.

Таков был дом Степана Ивановича Гуляева в Барнауле. В отличие от большинства местных чиновников, Гуляев не только не роскошествовал, но жил бедно. До старости лет приходилось ему думать о том, как прокормить семью. Выразительное тому свидетельство одно из его писем к зятю, живущему в Иркутске: "Не знаю, что мне делать? - писал Степан Иванович. - Было 3 билета внутреннего займа и те заложил. Любезная супруга настаивает, чтобы я продал дом... Предлагать подобное легко, но как исполнять? Да и дом стоит 800 рублей, не больше".

Однако именно в дом Гуляевых стремились не только образованные горожане, но и многочисленные гости. Бывал здесь прославленный Г. Н. Потанин, известный естествоиспытатель Брем, выдающийся французский археолог Менье. Не раз гостил и славный земляк - сказитель из Ересной Леонтий Тупицын. Его былины, в свое время записанные Гуляевым, переиздаются до сих пор...

C. И. Гуляев, чьим именем названа одна из улиц Барнаула, родился в селе Алейском в 1805 году. Отец его был унтер-шихтмейстером на Локтевском сереброплавильном заводе. Окончил Барнаульское горное училище и, как один из самых способных выпускников, был определен на службу в петербургское горное правление в качестве старшего писаря.

Более 30 лет Степан Иванович жил в Петербурге. Дослужился до очень скромного чина коллежского асессора. Но зато другая, внеслужебная его жизнь была богата.

В первые годы он посещал вечерние классы Академии художеств. Позднее, по возвращении в Сибирь, это пригодилось для создания различных зарисовок, карт, чертежей, копирования книжных миниатюр, в том числе из древней книги Космы Индикоплова "Христианская топография", содержащей много уникальных географических сведений. Позже увлекся самыми различными отраслями познания - историей, этнографией, фольклористикой, языкознанием, естественными науками. Много читал и начал собирать личную библиотеку.

Подружился с известным славистом и этнографом академиком И. И. Срезневским, фольклористом П. И. Якуш-киным.

В 1839 году в "Отечественных записках" публикуется первый литературный труд Гуляева "О сибирских круговых песнях". Позже одна за другой выходят его работы, сами названия которых говорят за себя: "О сибирской соли и алтайском ревене", "Очерки Колывано-Воскресенских заводов", "О графите", "Механик Ползунов", "Этнографические очерки южной Сибири".

Однако Алтай и Сибирь не были единственными темами ученого. Гуляев как бы продолжает традиции тех энциклопедистов, о которых говорилось выше. Он создает, например, "Опыт грамматики русского языка".

Эту книгу рецензировал Добролюбов. Кстати, Степан Иванович посещал "субботники" Срезневского, которые посещал и Добролюбов, в то время студент Главного педагогического института и начинающий журналист. Факт личного их знакомства не установлен. На "субботниках" бывало очень много народа, главным образом академики, профессора, "сановники от науки". Известно только, что Добролюбов знал и другую работу Гуляева Этнографические очерки южной Сибири".

С 1859 года Гуляев живет в Барнауле, занимая должность советника частных золотых приисков. Не только теоретические изыскания влекут ученого. Он впервые на Алтае практиковал посевы свеклы, выращивал яблони и другие растения. Он настойчиво ратовал за использование каменного угля в промышленности. Разработал способы изготовления плетеной мебели и соломенных шляп.

Одним из первых Степан Иванович заинтересовался белокурихинскими радоновыми источниками. Привлек внимание к ним ученого мира. Сам выезжал в Белокуриху и даже основал там первую лечебницу.

Большую известность принес ученому открытый им краситель для овчин, о котором было рассказано в связи с развитием овчинно-шубного производства в Барнауле.

Степан Иванович Гуляев состоял членом 11 научных обществ, в том числе Русского энтомологического общества. Берлинского географического общества, Российского общества садоводства.

Он прожил долгую, полную трудов и исканий жизнь. Умер в Барнауле в 1888 году в возрасте 83-х лет.

***

Степан Иванович Гуляев (1804—1888) — исследователь Алтая; историк, этнограф, фольклорист, изобретатель.

Родился в 1804 году на Локтевском заводе Алтайского округа. Двенадцати лет поступил в горнозаводское училище, откуда по окончании курса был послан на службу в Санкт-Петербург при кабинете его величества.

По возвращении в 1869 году в Барнаул Гуляев всецело отдался практической и научной деятельности. Хорошо ознакомившись с естественными и бытовыми условиями Алтая, он положил основание новым промыслам, улучшению культурных растений и разведению новых пород скота и сельскохозяйственных растений. Его дом в Барнауле постоянно посещался как русскими, так и иностранными путешественниками, исследователями Алтая, которые знакомились с чрезвычайно интересными коллекциями хозяина.

Умер в Барнауле в мае 1888 года.

Труды

Кроме массы заметок и корреспонденций по вопросам, касающимся географии, этнографии, археологии и истории края, можно отметить следующие главные работы Гуляева:

«Этнографические очерки Южной Сибири» («Библиотека для чтения», 1848).

«Заметки об Иртыше и странах, им орошаемых».

«О древностях, открываемых в Киргизской степи» («Известия Императорского географического общества», 1851).

«О золотопромышленности».

Из ненапечатанных:

«Историко-статистическое описание г. Барнаула в 1864 г.»

«Собрание былин», записанных на Алтае.

***

Степан Иванович Гуляев - видный исследователь Алтая, историк, этнограф, фольклорист, изобретатель. Родился в с. Алейское, в семье служащего Локтевского завода. По окончании Барнаульское горнйое училище (1827) направлен в Петербург писцом горного отделения Кабинета. Здесь много занимался самообразованием, посещал "субботы" ученого-лингвиста И. И. Срезневского. Через переписку с родными и знакомыми собирал материалы по истории и этнографии Алтая, былины, песни.

Первый очерк "О сибирских круговых песнях" опубликован в журнале "Отечественные записки" (1839), в "Санкт-Петербургских ведомостях" - "Алтайские каменщики" (1845), в "Библиотеке для чтения" - "Этнографические очерки Южной Сибири" (1848), в "Вестнике промышленности" - "О механике Ползунове" (1858). Избран член-корреспондентом Вольного экономического общества (1845), член-сотрудником Российского географического общества. В 1859 назначен советником отделения частных зол. промыслов Алт. горн. правления, переехал в Барнаул.

Наряду с основной службой занимался этнографией, археологией, минералогией, фольклором, селекцией. Первый обратил внимание на Белокурихинские радоновые источники, построил там лечебницу, первый на Алтае осуществил опытные посевы сахарной свеклы, табака, изучал рыболовный промысел. Большую известность принесло Гуляеву изобретение красителя для овчин. Сшитые из них шубы-"барнаулки" пользовались большим спросом не только на Алтае, но и далеко за его пределами. Активный поборник просвещения: в 1862 на свои скромные средства открыл публичную библиотеку (она просуществовала недолго), выступал за открытие гимназии в Барнауле, университета в Сибири, состоял кандидатом в члены Общества попечения о начальном образовании в Барнауле.

Главная заслуга Гуляева - фольклористика. Всю жизнь собирал он народные песни, былины, сказки. Открыл талант сказителя из с. Ерестного (под Барнаулом) Леонтия Тупицына, записал у него более 20 былин. По сведениям М. К. Азадовского, репертуар тупицынской семьи восходил к середине XVIII в., что придавало записям С. И. Гуляева особую ценность.

"Леонтий Гаврилович, обладающий обширной памятью и наблюдательностью, представляет замечательный тип даровитого великорусов... Убежденный в справедливости всего, о чем говорится в былинах, он поет их с выражением на лице чувства внутреннего удовольствия, увлекаясь, при поэтической его натуре, в мир фантазии, забывает, кажется, настоящее".

Дом Гуляева был своего рода клубом местной интеллигенции, краеведов, заезжих ученых и путешественников. Их привлекала богатая библиотека, палеонтологическая, археологическая, минералогическая коллекции, а больше всего сам хозяин -- член 11 научных обществ, бескорыстный самоотверженный труженик на пользу родного края.

В 1878 произведен в статские советники, утвержден в звании потомственного дворянина. Похоронен на Нагорном кладбище. В краевом госархиве хранится фамильный фонд Гуляева и его сына Н. С. Гуляева. Основные сочинения: "Былины и песни Южной Сибири. Собрание С. И. Гуляева" (Новосибирск, 1952), "Былины и песни Алтая. Из собрания С. И. Гуляева" (Барнаул, 1988).

В. Ф. Гришаев

Какой бы жизнью ни жил город, а в нем всегда есть дома, в которых теплится притягательный огонек напряженных духовных поисков. Это не те дома, где даются обеды, стоившие по нескольку сот рублей, и дамы блистают петербургскими и парижскими туалетами. С точки зрения материальной они не богаты. Но зато здесь можно увидеть редкую книгу, услышать о новом научном открытии, познакомиться с интересными, часто необыкновенными людьми.

Таков был дом Степана Ивановича Гуляева в Барнауле. В отличие от большинства местных чиновников, Гуляев не только не роскошествовал, но жил бедно. До старости лет приходилось ему думать о том, как прокормить семью. Выразительное тому свидетельство одно из его писем к зятю, живущему в Иркутске: "Не знаю, что мне делать? - писал Степан Иванович. - Было 3 билета внутреннего займа и те заложил. Любезная супруга настаивает, чтобы я продал дом... Предлагать подобное легко, но как исполнять? Да и дом стоит 800 рублей, не больше".

Однако именно в дом Гуляевых стремились не только образованные горожане, но и многочисленные гости. Бывал здесь прославленный Г. Н. Потанин, известный естествоиспытатель Брем, выдающийся французский археолог Менье. Не раз гостил и славный земляк - сказитель из Ересной Леонтий Тупицын. Его былины, в свое время записанные Гуляевым, переиздаются до сих пор...

C. И. Гуляев, чьим именем названа одна из улиц Барнаула, родился в селе Алейском в 1805 году. Отец его был унтер-шихтмейстером на Локтевском сереброплавильном заводе. Окончил Барнаульское горное училище и, как один из самых способных выпускников, был определен на службу в петербургское горное правление в качестве старшего писаря.

Более 30 лет Степан Иванович жил в Петербурге. Дослужился до очень скромного чина коллежского асессора. Но зато другая, внеслужебная его жизнь была богата.

В первые годы он посещал вечерние классы Академии художеств. Позднее, по возвращении в Сибирь, это пригодилось для создания различных зарисовок, карт, чертежей, копирования книжных миниатюр, в том числе из древней книги Космы Индикоплова "Христианская топография", содержащей много уникальных географических сведений. Позже увлекся самыми различными отраслями познания - историей, этнографией, фольклористикой, языкознанием, естественными науками. Много читал и начал собирать личную библиотеку.

Подружился с известным славистом и этнографом академиком И. И. Срезневским, фольклористом П. И. Якуш-киным.

В 1839 году в "Отечественных записках" публикуется первый литературный труд Гуляева "О сибирских круговых песнях". Позже одна за другой выходят его работы, сами названия которых говорят за себя: "О сибирской соли и алтайском ревене", "Очерки Колывано-Воскресенских заводов", "О графите", "Механик Ползунов", "Этнографические очерки южной Сибири".

Однако Алтай и Сибирь не были единственными темами ученого. Гуляев как бы продолжает традиции тех энциклопедистов, о которых говорилось выше. Он создает, например, "Опыт грамматики русского языка".

Эту книгу рецензировал Добролюбов. Кстати, Степан Иванович посещал "субботники" Срезневского, которые посещал и Добролюбов, в то время студент Главного педагогического института и начинающий журналист. Факт личного их знакомства не установлен. На "субботниках" бывало очень много народа, главным образом академики, профессора, "сановники от науки". Известно только, что Добролюбов знал и другую работу Гуляева Этнографические очерки южной Сибири".

С 1859 года Гуляев живет в Барнауле, занимая должность советника частных золотых приисков. Не только теоретические изыскания влекут ученого. Он впервые на Алтае практиковал посевы свеклы, выращивал яблони и другие растения. Он настойчиво ратовал за использование каменного угля в промышленности. Разработал способы изготовления плетеной мебели и соломенных шляп.

Одним из первых Степан Иванович заинтересовался белокурихинскими радоновыми источниками. Привлек внимание к ним ученого мира. Сам выезжал в Белокуриху и даже основал там первую лечебницу.

Большую известность принес ученому открытый им краситель для овчин, о котором было рассказано в связи с развитием овчинно-шубного производства в Барнауле.

Степан Иванович Гуляев состоял членом 11 научных обществ, в том числе Русского энтомологического общества. Берлинского географического общества, Российского общества садоводства.

Он прожил долгую, полную трудов и исканий жизнь. Умер в Барнауле в 1888 году в возрасте 83-х лет.

***

Степан Иванович Гуляев (1804—1888) — исследователь Алтая; историк, этнограф, фольклорист, изобретатель.

Родился в 1804 году на Локтевском заводе Алтайского округа. Двенадцати лет поступил в горнозаводское училище, откуда по окончании курса был послан на службу в Санкт-Петербург при кабинете его величества.

По возвращении в 1869 году в Барнаул Гуляев всецело отдался практической и научной деятельности. Хорошо ознакомившись с естественными и бытовыми условиями Алтая, он положил основание новым промыслам, улучшению культурных растений и разведению новых пород скота и сельскохозяйственных растений. Его дом в Барнауле постоянно посещался как русскими, так и иностранными путешественниками, исследователями Алтая, которые знакомились с чрезвычайно интересными коллекциями хозяина.

Умер в Барнауле в мае 1888 года.

Труды

Кроме массы заметок и корреспонденций по вопросам, касающимся географии, этнографии, археологии и истории края, можно отметить следующие главные работы Гуляева:

«Этнографические очерки Южной Сибири» («Библиотека для чтения», 1848).

«Заметки об Иртыше и странах, им орошаемых».

«О древностях, открываемых в Киргизской степи» («Известия Императорского географического общества», 1851).

«О золотопромышленности».

Из ненапечатанных:

«Историко-статистическое описание г. Барнаула в 1864 г.»

«Собрание былин», записанных на Алтае.

***

Степан Иванович Гуляев - видный исследователь Алтая, историк, этнограф, фольклорист, изобретатель. Родился в с. Алейское, в семье служащего Локтевского завода. По окончании Барнаульское горнйое училище (1827) направлен в Петербург писцом горного отделения Кабинета. Здесь много занимался самообразованием, посещал "субботы" ученого-лингвиста И. И. Срезневского. Через переписку с родными и знакомыми собирал материалы по истории и этнографии Алтая, былины, песни.

Первый очерк "О сибирских круговых песнях" опубликован в журнале "Отечественные записки" (1839), в "Санкт-Петербургских ведомостях" - "Алтайские каменщики" (1845), в "Библиотеке для чтения" - "Этнографические очерки Южной Сибири" (1848), в "Вестнике промышленности" - "О механике Ползунове" (1858). Избран член-корреспондентом Вольного экономического общества (1845), член-сотрудником Российского географического общества. В 1859 назначен советником отделения частных зол. промыслов Алт. горн. правления, переехал в Барнаул.

Наряду с основной службой занимался этнографией, археологией, минералогией, фольклором, селекцией. Первый обратил внимание на Белокурихинские радоновые источники, построил там лечебницу, первый на Алтае осуществил опытные посевы сахарной свеклы, табака, изучал рыболовный промысел. Большую известность принесло Гуляеву изобретение красителя для овчин. Сшитые из них шубы-"барнаулки" пользовались большим спросом не только на Алтае, но и далеко за его пределами. Активный поборник просвещения: в 1862 на свои скромные средства открыл публичную библиотеку (она просуществовала недолго), выступал за открытие гимназии в Барнауле, университета в Сибири, состоял кандидатом в члены Общества попечения о начальном образовании в Барнауле.

Главная заслуга Гуляева - фольклористика. Всю жизнь собирал он народные песни, былины, сказки. Открыл талант сказителя из с. Ерестного (под Барнаулом) Леонтия Тупицына, записал у него более 20 былин. По сведениям М. К. Азадовского, репертуар тупицынской семьи восходил к середине XVIII в., что придавало записям С. И. Гуляева особую ценность.

"Леонтий Гаврилович, обладающий обширной памятью и наблюдательностью, представляет замечательный тип даровитого великорусов... Убежденный в справедливости всего, о чем говорится в былинах, он поет их с выражением на лице чувства внутреннего удовольствия, увлекаясь, при поэтической его натуре, в мир фантазии, забывает, кажется, настоящее".

Дом Гуляева был своего рода клубом местной интеллигенции, краеведов, заезжих ученых и путешественников. Их привлекала богатая библиотека, палеонтологическая, археологическая, минералогическая коллекции, а больше всего сам хозяин -- член 11 научных обществ, бескорыстный самоотверженный труженик на пользу родного края.

В 1878 произведен в статские советники, утвержден в звании потомственного дворянина. Похоронен на Нагорном кладбище. В краевом госархиве хранится фамильный фонд Гуляева и его сына Н. С. Гуляева. Основные сочинения: "Былины и песни Южной Сибири. Собрание С. И. Гуляева" (Новосибирск, 1952), "Былины и песни Алтая. Из собрания С. И. Гуляева" (Барнаул, 1988).

В. Ф. Гришаев

Показать спойлер

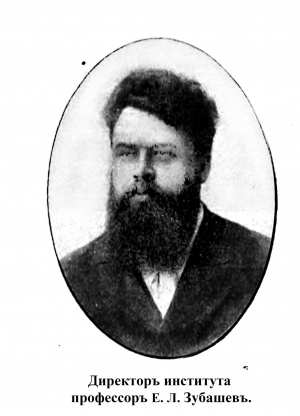

про Зубашева Ефима Лукьяновича

(19 (31) января 1860 г. - 19 декабря 1928 г.)

Директора Томского технологического института

с 1899 по 1907 гг.

есть очень достойная страничка на портале ТПУ

Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №260

за Воскресенье, 30-го ноября 1903 года.

в номере:

(19 (31) января 1860 г. - 19 декабря 1928 г.)

Директора Томского технологического института

с 1899 по 1907 гг.

есть очень достойная страничка на портале ТПУ

Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №260

за Воскресенье, 30-го ноября 1903 года.

в номере:

Показать спойлер

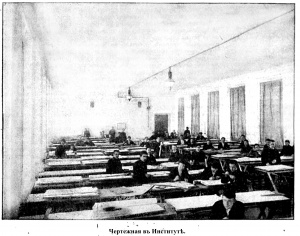

Томскій Технологическій Институтъ.

(По поводу 3-ей годовщины).

6 декабри годовщина открытія томскаго технологическаго института. Посвящая одну изъ страницъ нашего изданіи этому учебному заведенію, мы считаемъ полезнымъ указать нашимъ читателямъ на особенности этого заведеніи въ хозяйственномъ и учебномъ строѣ, которыми оно отличается отъ другихъ институтовъ, а также и отъ университетовъ.

Въ нашемъ учебномъ вѣдомствѣ господствуетъ стремленіе установить для всѣхъ школъ по возможности одинъ общій планъ; на разнообразіе мѣстныхъ условій, въ которыхъ поставлена отдѣльная школа, на разнообразіе мѣстныхъ требованій, предъявляемыхъ школѣ въ разныхъ частяхъ имперіи, обращалось мало вниманія. Но такое положеніе дѣла безразлично только для преподаванія чистой математики; уже астрономія не можетъ упускать изъ виду мѣстныхъ условій (различное положеніе звѣздъ, различная степень ясности неба), а біологическія науки еще болѣе. Но для чистыхъ наукъ вредъ отъ этого старанія всѣ школы построить по одному образцу еще не такъ ощутителенъ, какъ для прикладныхъ. Планы преподаванія и внутреннее устройство учебныхъ заведеній съ такимъ утилитарнымъ характеромъ, какъ технологическіе институты, въ особенности не могутъ быть одни и тѣ же для всѣхъ областей Россіи. Прежде, когда почти всѣ спеціальныя училища были сосредоточены только въ столицахъ, заботы о разнообразіи учебныхъ плановъ были не нужны; но когда спеціальныя школы стали возникать въ южной Россіи и на такихъ окраинахъ, какъ Сибирь и Кавказъ, нельзя было не сдѣлать отступленій отъ установившагося плана, пришлось по-неволѣ сообразоваться съ мѣстными условіями.

Томскій технологическій институтъ открытъ въ 1900 году въ составѣ двухъ отдѣленій механическаго и химическаго; съ сентября 1901 г. открыто горное отдѣленіе, а съ сентябри 1902 г. строительное, такъ что въ настоящее время въ институтѣ четыре курса механическаго и химическаго отдѣленій, три курса горнаго и два курса инженерно-строительнаго.

Горное отдѣленіе при открытіи явилось вторымъ учебнымъ заведеніемъ въ имперіи послѣ горнаго института, имѣющимъ цѣлью подготовлять горныхъ инженеровъ. Это первая особенность томскаго института по сравненію съ другими технологическими институтами. При проведеніи устава томскаго технологическаго института въ Государственномъ Совѣтѣ были большія возраженія противъ открытія этого отдѣленія и только благодаря поддержкѣ бывшаго министра финансовъ С. Ю. Витте институтъ былъ утвержденъ съ четырьмя отдѣленіями. Благодаря этому, можно сказать, Сибирь имѣетъ теперь свой горный институтъ, потому что права горныхъ инженеровъ, которые будутъ выходить изъ горнаго отдѣленія, не отличаются отъ правъ инженеровъ, кончающихъ въ Петербургскомъ институтѣ.

Переходимъ къ другимъ особенностямъ положенія Томскаго института.

Въ другихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія для занятія кафедры по спеціальному предмету не требуется ничего кромѣ окончанія курса въ высшемъ учебномъ заведеніи. Въ томскомъ институтѣ есть особенность; по § 8 положенія этого института кафедры могутъ быть замѣщаемы только лицами, имѣющими ученыя степени или же по спеціальнымъ предметамъ лицами, выдержавшими испытанія и защитившими диссертаціи и только въ исключительныхъ случаяхъ согласно § 9 право на занятіе кафедры можетъ быть предоставлено безъ защиты диссертаціи

лицамъ, пріобрѣтшимъ извѣстность практическими работами или научными трудами.

Замѣщеніе свободныхъ каѳедръ въ институтѣ производится по конкурсу. По университетскому уставу конкурсъ объявляется только съ разрѣшенія министра, который по донесеніи ему о существованіи вакантной кафедры или замѣщаетъ ее по своему усмотрѣнію или предлагаетъ объявить конкурсъ. Въ томскомъ же институтѣ согласно § 16 положенія при открытіи вакансіи директоръ обязанъ объявить о вакантной каѳедрѣ во всеобщее свѣдѣніе, дабы желающіе явиться кандидатами смогли заявить о томъ совѣту института и представить свои ученые труды.

Самое управленіе институтомъ установлено нѣсколько отлично отъ другихъ учебныхъ заведеній. Управленіе институтомъ ввѣряется директору при участіи въ подлежащихъ случаяхъ совѣта, собраній отдѣленій и комитетовъ хозяйственнаго и по студенческимъ дѣламъ. Исключительной особенностью въ этомъ положеніи является учрежденіе комитета по студенческимъ дѣламъ (§ 49), вѣдающаго распредѣленіемъ стипендій и пособій между студентами, а также освобожденіемъ ихъ отъ платы за ученіе; тотъ же комитетъ до начала прошлаго учебнаго 1902/з года вѣдалъ также и дисциплинарную часть по отношенію къ студентамъ; съ начала же прошлаго учебнаго года вся дисциплинарная часть передана вновь учрежденному профессорскому суду.

По университетскому уставу всѣ дѣла студенческія (за исключеніемъ учебныхъ, подлежащихъ вѣдѣнію факультетовъ) подлежатъ вѣдѣнію правленія, въ составъ котораго входятъ ректоръ, деканы и инспекторъ. По положенію о томскомъ институтѣ директоръ и деканы образуютъ хозяйственный комитетъ, въ составъ же комитета по студенческимъ дѣламъ входятъ кромѣ директора, декановъ, инспектора еще секретари отдѣленій, то есть лица, согласно § 44, избираемыя профессорской коллегіей.

По сравненію съ университетскимъ уставомъ существенное отличіе заключается еще въ томъ, что инспекторъ студентовъ подчиненъ вполнѣ директору, такъ какъ по § 41 ему ввѣряется надзоръ за поведеніемъ студентовъ подъ руководствомъ директора. Кромѣ того по § 23 избраніе инспектора предоставлено директору, тогда какъ по университетскому уставу инспекторъ избирается попечителемъ и представляетъ собою органъ не вполнѣ подчиненный ректору, а дѣлающій самостоятельные доклады. попечителю округа о положеніи дѣлъ въ университетѣ.

Вслѣдствіе такого двоевластія въ университетахъ возможны да зачастую и бываютъ совершенно неудобныя коллизіи.

Что касается штата, то по примѣру томскаго университета содержаніе профессорамъ назначено полуторное по сравненію съ содержаніемъ профессоровъ высшихъ учебныхъ заведеній европейской Россіи. Полный годовой бюджетъ института 364.750 рубл. Въ статьѣ хозяйственные расходы имѣется ассигнованіе на ученыя командировки по Сибири *).

Относительно учебнаго плана института надо отмѣтить предположенную и ранѣе составителемъ проекта устава и разрабатываемую въ настоящее время по частямъ спеціализацію предметовъ, заключающуюся въ томъ, что студенты даннаго отдѣленія не обязаны слушать и сдавать экзамены по всѣмъ спеціальнымъ предметамъ, входящимъ въ учебный планъ даннаго отдѣленія, а только извѣстную группу предметовъ. Эта спеціализація начинается только съ IV курса и въ настоящемъ году примѣнена къ IV курсу механическаго и химическаго отдѣленій, причемъ на ІV курсѣ механическаго отдѣленія выдѣлены три спеціальныя группы предметовъ: I машиностроительная и фабрично-заводская, II желѣзнодорожная и III электрикотехническая. Студенты, записавшіеся на I группу, не слушаютъ спеціальныхъ курсовъ паровозовъ, электротехники (общіе краткіе курсы по этимъ предметамъ обязательны для всѣхъ); студенты, записавшіеся во вторую группу, не слушаютъ отдѣльныхъ курсовъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, электротехники, а записавшіеся въ третью группу не слушаютъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, паровозовъ. На химическомъ отдѣленіи два подъотдѣла; студенты перваго спеціализируются по металлургіи и потому не слушаютъ отдѣлы химической технологіи, касающейся сельскохозяйственной промышленности и наоборотъ. Этой факультативностью учебнаго плана томскій институтъ отличается отъ всехъ другихъ институтовъ.

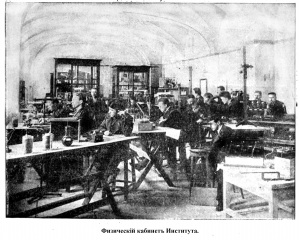

Если въ томскомъ институтѣ оказывается болѣе затруднительнымъ, чѣмъ въ институтахъ европейской Россіи, поставить на надлежащую высоту лекціонную часть по мѣстнымъ культурнымъ условіямъ, за то здѣсь придано большое значеніе практическимъ занятіямъ въ лабораторіяхъ, въ кабинетахъ и въ аудиторіяхъ (по математикѣ, механикѣ и пр.). По мнѣнію совѣта такія занятія облегчаютъ усвоеніе предмета и дисциплинируютъ студента, пріучая его къ систематическому веденію своихъ занятій. Вслѣдствіе такого взгляда совѣта на практическія занятія въ томскомъ технологическомъ институтѣ совершенно выброшены еженедѣльныя репетиціи, существующія въ Петербургскомъ, Харьковскомъ институтахъ и въ Императ. московскомъ техническомъ училищѣ. Сообразно съ этимъ взглядомъ совѣта предположено широкое устройство и оборудованіе значительнаго числа лабораторій по многочисленнымъ спеціальностямъ.

Общая стоимость полнаго устройства института, какъ выяснилось въ настоящее время, будетъ свыше 3.000.000 рублей, а именно стоимость построекъ будетъ равна 2.000.000 рубл. и стоимость оборудованія 536.000 рублей. Эта стоимость не превышаетъ стоимость другихъ высшихъ техническихъ школь однороднаго типа; такъ по недавно вышедшему отчету стоимость устройства кіевскаго политехникума равна 2.970.000 рубл., т. е. та же почти стоимость, что и томскаго института, не смотря на то, что Томскъ сильно переплачиваетъ по тарифамъ на всемъ, что доставляется съ Урала и изъ-за Урала. Стоимость устройства варшавскаго политехникума выше 3 милл., а стоимость петербургскаго политехникума превзойдетъ эту цифру раза въ три.

Въ настоящее время въ институтѣ состоитъ 824 студента, при чемъ только около одной трети уроженцевъ азіатской Россіи или окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній этого края (Сибирь, Туркестанъ и Закавказье), а остальные изъ европейской Россіи. Наиболѣе многолюдными являются механическое и горное отдѣленія, а далѣе слѣдуетъ строительное и химическое.

Что касается профессорскаго персонала, то не смотря на повышенные оклады и на повышенные размѣры пенсій, никто изъ занимающихъ кафедры въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ европейской Россіи не перешелъ въ томскій институтъ.

Тѣмъ не менѣе кафедры по теоретическимъ предметамъ по большей части заняты лицами, имѣющими ученыя степени, требуемыя § 8 положенія института; на спеціальныя кафедры избраны по преимуществу молодые инженеры, спеціально подготовлявшіеся для томскаго технологическаго института.

Нельзя не отмѣтить крайнюю необезпеченность студентовъ томскаго института. Въ настоящее время въ институтѣ 824 студента, а предполагается въ будущемъ до 1200 и на это число имѣется всего 50 казенныхъ стипендій и 50 безплатныхъ мѣстъ обученія. Кромѣ казенныхъ стипендій есть еще 4 стипендіи города Томска, одна города Красноярска, одна города Омска и одна города Петропавловска, то есть Всего 57 стипендій на 1200 студентовъ или менѣе пяти стипендій на сто студентовъ. Это крайне мало.

Эти печальныя цифры показываютъ, какъ, къ сожалѣнію, безучастно и холодно пока относится сибирское населеніе къ высшему учебному заведенію своей области. Но такое отношеніе не должно длиться долго и мы надѣемся, что молодой институтъ завоюетъ симпатіи въ обществѣ. Не хорошо, если школа представляется постороннимъ тѣломъ въ организмѣ области, не связаннымъ съ нимъ духовными связями, если школа относится безъ уваженія къ духовнымъ нуждамъ мѣстнаго общества и игнорируетъ его симпатіи; еще прискорбнѣе, конечно, бываетъ если школа относится недружелюбно къ мѣстному обществу, а что это бывало иногда, фактъ извѣстный; можетъ быть, бывало это и въ Томскѣ. Къ счастью для молодого института его жизнь начинается при такой благопріятной духовной обстановкѣ, что мы можемъ твердо надѣяться на развитіе теплыхъ отношеній между школой и обществомъ, что съ одной стороны въ обществѣ возникнетъ глубокая симпатія къ институту, которая выразится въ посильныхъ пожертвованіяхъ на него, съ другой—институтъ получитъ значеніе областного учрежденія.

---------------

*)8000 рублей по положенію.

****

Изъ cказокъ сибирской дѣйствительности.

ВОЙЦЕХЪ ЛЕСЮКЪ

(Окончаніе,— см. № 254).

На слѣдующій день Савицкій съ утра отправился на охоту. О Лесюкѣ онъ не безпокоился. Подумавъ, онъ рѣшилъ, что Войцехъ отправился за косой и серпами либо въ городъ, либо къ пригороднымъ скопцамъ. День выдался хорошій. Легкій вѣтерокъ медленно шевелилъ вѣтками тяжеловѣсной лиственницы; гдѣ-то стучалъ дятелъ, стрекотали и звенѣли насѣкомыя... Савицкій, бодрый, жизнерадостный шелъ слѣдомъ за собакой, медленно трусившей впереди... Вдругъ собака остановилась, насторожила уши и залаяла. Онъ прикрикнулъ на нее и привычнымъ движеніемъ снялъ съ плеча ружье. Собака не унималась и продолжала лаять. До слуха Савицкаго долетѣли звуки пѣсни. Закинувъ опять ружье за плечо, онъ остановился...

— Тубо!—вторично прикрикнулъ онъ на собаку и двинулся впередъ на встрѣчу голосамъ,

а минуту спустя,, уже наткнулся на пьяныхъ поселенцевъ. Собака, увидѣвъ русскихъ, весело завиляла хвостомъ. Среди пьяныхъ Савицкій увидѣлъ Лесюка и невольно остановился...

А Войцехъ, какъ воръ, пойманный съ поличнымъ, замѣтно смутился, опустилъ глаза долу и, опередивъ компанію, подошелъ къ Савицкому.

— Будьте спокойны!.. Какъ только пора настанетъ, я прійду работать.

— Ваше дѣло!—холодно отвѣтилъ Савицкій и пошелъ дальше.

Прекратившіе пѣніе, стоявшіе немного поодаль, поселенцы начали подтрунивать надъ Лесюкомъ.

— Попался, земледѣлецъ!

— Ладно въ кабалу попалъ!...

— Плеваць я хотѣлъ на него... Тьфу!.. Я не подданный, а онъ не панъ!... Давайте пѣть.

Савицкому было непріятно. Онъ не разсчитывалъ, конечно, что Лесюкъ сразу перемѣнился и изъ обычнаго поселенца сдѣлался заправскимъ пахаремъ, для котораго съ посѣяннымъ клочкомъ земли связано всё, но ему казалось, что до уборки хлѣба у Войцеха въ этомъ клочкѣ весь смыслъ жизни, что „своя пашня убережетъ его отъ минутныхъ соблазновъ, а тамъ... послѣ жнитва опять что нибудь скраситъ жизнь поселенца и онъ мало по малу отобьется отъ прежней компаніи, отъ прежнихъ привычекъ...

Мысль передѣлать человѣка и исправить такъ соблазнительна...

Видъ пьянаго Войцеха сразу разрѣшилъ всѣ иллюзіи Савицкаго. Онъ по прежнему продолжалъ бродить но лѣсу, но прежняго бодраго настроенія уже не было. На душѣ было скверно. Увидѣвъ лежавшее поперекъ лѣсной тропинки поваленное вѣтромъ и уже покрытое мягкимъ бархатистымъ мохомъ дерево, онъ присѣлъ, спугнувъ при этомъ стаю муравьевъ, копошившихся надъ прошлогодней засохшей ягодой брусники... Отдохнувъ немного, онъ повернулъ къ дому и совершенно безсознательно поплелся на пашню. Надъ ней, издали видное, торчало принесенное теченіемъ дерево и сразу приковывало къ себѣ вниманіе. Вспомнивъ, какъ Лесюкъ волновался во время разлива Лены, Савицкій съ горькимъ чувствомъ обиды и разочарованія сѣлъ, было, на покрытый зеленью островокъ, но тотчасъ-же вскочилъ, услышавъ подозрительный шорохъ. Онъ нагнулся и увидѣлъ несмѣтное количество прыгающей кобылки...

Въ одну секунду онъ очутился возлѣ изгороди, перелѣзъ черезъ неё и нагнулся надъ хлѣбомъ: кобылка шуршала и тамъ. Взволнованный, онъ обошелъ всю пашню и при каждомъ его шагѣ кобылка фонтаномъ вылетала изъ подъ его ногъ и разсыпалась въ разныя стороны. Весь хлѣбъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ этимъ мелкимъ, но страшнымъ врагомъ. Савицкій зналъ, что борьба невозможна и, тѣмъ не менѣе, ому казалось, что Лесюкъ могъ-бы что нибудь придумать... Но Лесюкъ быль пьянъ. Въ душѣ Савицкаго закипало противъ него раздраженіе... Онъ сердито перелѣзъ черезъ изгородь и зашагалъ домой.

— Мнѣ какое дѣло! Пусть дѣлаетъ, какъ знаетъ!...

VI.

Къ утру Лесюкъ протрезвился. На полу, разметавшись, лежали, громко всхрапывая, его товарищи; на столѣ манила глазъ недопитая наканунѣ бутылка...

Леси жъ всталъ, налилъ себѣ чашку водки и выпилъ. Ему кикъ будто легче стало, въ головѣ прояснилось, онъ вспомнилъ вчерашнюю встрѣчу съ Савицкимъ и ему стало неловко...

Онъ вышелъ изъ юрты и тихо побрелъ...

Мысль о пашнѣ опять привела его въ хорошее настроеніе и вызвала въ немъ новый , приливъ энергіи и добрыхъ намѣреній.

— Теперь баста! Ни одной рюмки больше!..

И по мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ пашнѣ, власть надъ нимъ водки уступала мѣсто власти земли.

Онъ думалъ о будущемъ урожаѣ, о золотистыхъ колосьяхъ, о полномъ, крупномъ, какъ жемчугъ, зернѣ.

Впереди, въ синей дымкѣ дали, уже обозначились уродливые щупальца памятнаго дерева, какъ будто стоявшаго на стражѣ пашни. Наглядѣвшись на него, Лесюкъ оступился въ овражью норку и чуть не упалъ...

Оглянувшись, онъ остолбенѣлъ отъ ужаса: въ травѣ копошились тысячи кобылокъ.

— Боже мой! Боже мой! шепталъ онъ поблѣднѣвшими губами, не рѣшаясь пройти сотни шаговъ, отдѣлившихъ его отъ пашни...

А кобылки у его ногъ шуршали, прыгали и плясали, радуясь солнцу и зелени.

Сдѣлавъ надъ собой нечеловѣческое усиліе, Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди, перегнулся черезъ нее, и такъ и застылъ,

На всемъ протяженіи пашни усиленно работали кобылка. Сѣвъ на то-же мѣсто, гдѣ наканунѣ сидѣлъ Савицкій, Лесюкъ тупо глядѣлъ на чернѣвшія уже среди зелени всходовъ лысины. Во рту у него пересохло, въ головѣ было пусто, мозгъ, какъ будто, совершенно пересталъ работать...

Время шло. Солнце все жарче жгло его обнаженную голову. Онъ ничего не чувствовалъ. Невдалекѣ табунъ стройныхъ кобылъ съ жеребятами, подъ зоркимъ наблюденіемъ жеребца, пощипывалъ траву, медленно, почти незамѣтно подвигаясь въ сторону лѣса... Лесюкъ не видѣлъ и его. Изъ оцѣпенѣнія его вывела миленькая стройная, зеленая кобылка, напоминающая крохотную жабку, впрыгнувшая къ нему на руку... Онъ вздрогнулъ, какъ хищникъ, вцѣпился пальцами въ это крохотное созданіе, проткнулъ его иглой сосны и пустилъ...— Bотъ тебѣ за мой хлѣбъ!—зло проводилъ онъ насѣкомое и, словно это доставляло ему облегченіе, съ невѣроятной ловкостью набросился на копошившихся кобылокъ, ловилъ ихъ и протыкалъ сосновой хвоей. Вскорѣ это его утомило.

— Съ ума сошелъ, чи что?—остановилъ онъ самого себя, поднимаясь съ земли.

Онъ оглянулся. Глаза его наткнулись на щипавшій траву табунъ.

— Добрые кони... одобрилъ онъ табунъ, въ первый моментъ почти не думая о томъ, что говоритъ, но въ ту-же секунду звукъ произнесенныхъ имъ словъ, какъ-бы въ дѣйствительности приковалъ его вниманіе къ табуну... Застывшая на время мысль поселенца начала работать съ страшной быстротой... На лицѣ Лесюка появилась лукавая улыбка. Онъ поднялъ голову и взглянулъ на солнце.

— Съ часъ еще здѣсь пробудутъ... Успѣемъ!..

Онъ сразу преобразился и бѣгомъ бросился къ себѣ въ юрту...

VII.

Четверть часа спустя, Лесюкъ съ компаніей поселенцевъ мчался обратно въ сторону пашни На разстояніи ста шаговъ отъ табуна бѣжавшіе остановились и, озираясь по сторонамъ, начали окружать табунъ... Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди и, навалившись на нее, опрокинулъ одно звено. Входъ на пашню былъ свободенъ. Поселенцы медленно суживали кругъ, оцѣпляя табунъ съ трехъ сторонъ... Жеребецъ, поднявъ голову и увидѣвъ идущихъ, встряхнулъ гривой, заржалъ и двинулся впередъ, подозрительно оглядываясь: слѣдомъ за нимъ, легко ступая, слѣдовали его подруги, а за ними, уморительно подпрыгивая и путаясь среди взрослыхъ, бѣжали и жеребята. Поселенцы, шедшіе сзади, ускорили шаги, шедшіе съ боку загикали... Жеребецъ понесся во весь махъ. Гикая и широко разставляя руки, поселенцы направляли его въ сторону пашни. Былъ моментъ, когда табунъ чуть не вырвался на волю, но во время брошенная Лесюкомъ щепка помогла дѣлу, и животныя, тѣснясь въ продѣланныхъ Лесюкомъ воротахъ и напирая другъ ни друга, протискивались на пашню...

— Язви тебя, панъ! Ловко ты это надумалъ...

— Теперь, паря, дуй не стой къ тойону! *)

Вспотѣвшіе, красные, запыхавшіеся поселенцы громко хохотали.

— Онъ тя и за кобылку и за все наградить...

Лесюкъ ушелъ. Поселенцы легли возлѣ продѣланнаго имъ отверстія.

— Кушайте, миленькія—острили они. — Хозяину не дешево нашъ кормъ достанется...

— А не пущай лошадей вольно...

Явившійся съ Лесюкомъ якутъ окинулъ компанію подозрительнымъ взглядомъ. Онъ, не спѣша, слѣзъ съ лошади и осмотрѣлъ поваленную изгородь.

— Гляди, гляди, черноносый! — бурчалъ себѣ въ усъ одинъ изъ поселенцевъ.

— Много ты понимать...

Но „черноносый“ понялъ, что тутъ что- то неладно. Онъ не понималъ лишь одного, какая корысть поселенцамъ загонять табунъ на собственную пашню и съ недоумѣніемъ переводилъ маленькіе прищуренные глаза съ одного поселенца на другого. Завязался разговоръ на русско-якутскомъ жаргонѣ. Поселенцы встали. Лесюкъ запросилъ за потраву 25 рублей; якутъ предлагалъ безменъ масла. За споромъ никто изъ нихъ не замѣтилъ подходившаго къ нимъ Савицкаго, который шелъ смотрѣть на опустошеніе, произведенное за ночь кобылкой. Увидѣвъ на пашнѣ табунъ лошадей и людей горячо спорившихъ и, уловивъ изъ отдѣльныхъ словъ, въ чемъ дѣло, онъ вплотную подошелъ къ нимъ.

— Здравствуйте!

Якутъ обрадовался ему, какъ родному.— Въ чемъ у васъ тутъ дѣло?

— Табунъ захватили въ хлѣбѣ,—не глядя на него, отвѣтилъ Лесюкъ.

— Весь хлѣбъ истоптали, a онъ безменъ масла сулитъ...

— И этого не стоитъ! Весь хлѣбъ изъѣденъ кобылкой... Я самъ вчера видѣлъ.

— Вамъ не стоитъ, а мнѣ стоитъ...

— Пашня столь-же моя, сколь и ваша...— холодно перебилъ его Савицкій... Я ее вчера осматривалъ и убѣдился, что весь хлѣбъ пропалъ... Якуту не за что вамъ платить...

Тойонъ съ широко открытыми глазами прислушивался къ разговору. Съ первыхъ словъ Станислава онъ понялъ, въ чемъ дѣло, и теперь, схвативъ Савицкаго на руку, подвелъ его къ изгороди, нагнулся надъ поваленными жердями и указывалъ на то, что на нихъ нѣтъ шерсти.

— Табунъ еще окончательно не вылинялъ... Если бы жеребецъ повалилъ изгородь, на жердяхъ была бы шерсть. Сами повалили!

— Какъ вамъ не стыдно!—съ упрекомъ въ голосѣ обратился Савицкій къ Лесюку.

— Возьми коней,— сказалъ онъ якуту.

Тойонъ не заставилъ себѣ этого повторять дважды. Онъ вскочилъ на коня и въѣхалъ на пашню.

Савицкій развалилъ еще въ двухъ мѣстахъ изгородь и забранный въ плѣнъ табунъ вырвался ни волю..

Поселенцы выжидательно глядѣли на Лесюка, но онъ, опустивъ глаза въ землю, не сдѣлалъ ни одного жеста сопротивленія.

Савицкій медленно, ни съ кѣмъ не прощаясь, побрелъ обратно въ свою юрту.

Кратковременная дружба земляковъ кончилась.

К. О. Н.

******

Къ рисункамъ.

Къ 25-лѣтію высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ

Высшіе женскіе курсы въ Петербургѣ.

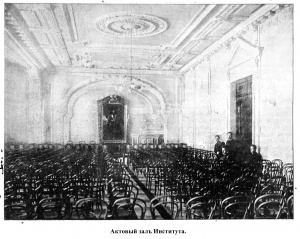

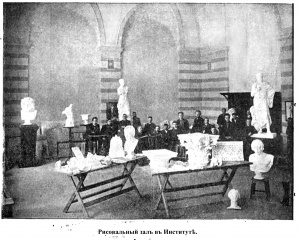

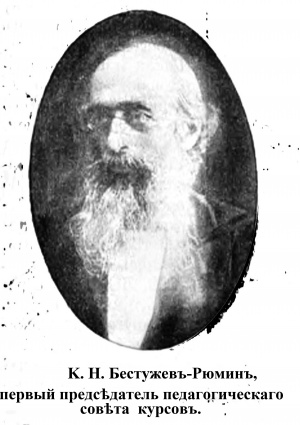

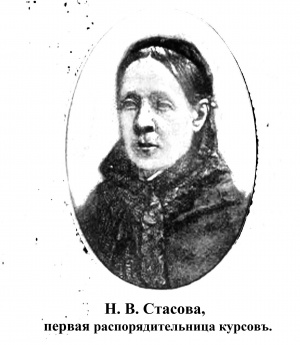

Давая въ настоящемъ номерѣ нѣсколько рисунковъ по поводу 25-ти лѣтія высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ, считаемъ не лишнимъ познакомить читателей съ краткой исторіей послѣднихъ. Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ „Сиб. Ж." мы уже говорили, что мысль о необходимости высшаго образованія для русскихъ женщинъ родилась въ свѣтлые 60-тые годы, но прочное реальное осуществленіе эта мысль получила лишь въ 1878 г., когда были открыты курсы, справляющіе нынѣ свой 25-тялѣтній юбилей. Своимъ открытіемъ курсы обязаны кружку интеллигентныхъ женщинъ, въ который входили: Е И. Конради, H. В Стасова, В Тарновская, Е. И. Воронина, О. А Мордвинова, А П. Философова и М. В Трубникова. Кромѣ этихъ лицъ курсы и своимъ возникновеніемъ и своимъ процвѣтаніемъ много обязаны энергіи А. Н. Бекетова, О. О. Миллера, А Я Герда. А. Н Страннолюбскаго и K. Н. Бестужева-Рюмина. Послѣдній былъ первымъ главою педагогическаго совѣта курсовъ и вложилъ въ дѣло устройства ихъ столько труда, что наименованіе курсовъ „бестужевскими", наименованіе, сохранившееся до сихъ поръ, является какъ нельзя болѣе справедливымъ. Много труда и энергіи вложила въ дѣло устройства курсовъ и H. В. Стасова, бывшая первой „распорядительницей курсовъ".

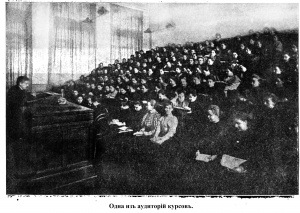

Открылись курсы при наличности 814 слушательницъ, число—ярко показывающее, насколько въ то время назрѣла на Руси необходимость высшаго образованія для женщины. Въ началѣ курсы помѣщались въ наемныхъ зданіяхъ, но съ теченіемъ времени, когда открытое почти одновременно съ курсами „общество для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ", имѣвшее въ годъ открытія 89 членовъ, a въ 1890 г. уже 1026 членовъ, окрѣпло, явилась возможность пріобрѣсти собственное зданіе. Изъ помѣщаемаго здѣсь снимка читатели могутъ видѣть,—въ какомъ роскошномъ собственномъ зданіи помѣщаются въ настоящее время курсы.

Общее управленіе курсами было возложено на коллегіальное установленіе—педагогическій совѣтъ; ближайшее же наблюденіе за слушательницами и всѣ хлопоты по внутренней жизни курсовъ были поручены „распорядительницѣ курсовъ". Курсы открылись при 3-хъ отдѣленіяхъ: словесно-историческомъ, физико-математическомъ и спеціально-математическомъ. Курсъ преподаванія былъ въ началѣ трехлѣтній, а съ 1881 г. былъ прибавленъ 4-й годъ. Въ 1886 г. курсы пережили кризисъ: въ этомъ году м—ство народн, просвѣщенія предписало прекратить пріемъ слушательницъ на курсы на томъ основаніи, что рѣшено было подвергнуть пересмотру вопросъ о высшемъ женскомъ образованіи. Въ 1889 г. пріемъ былъ возобновленъ, но курсы получили новую организацію. Завѣдываніе курсами перешло изъ рукъ общества, ихъ создавшаго («педагогическій совѣтъ" старыхъ курсовъ составляли именно тѣ лица, по иниціативѣ которыхъ, возникли курсы), въ руки особаго директора. Вмѣсто прежней "распорядительницы курсовъ" учреждена была должность инспектрисы. Измѣнены было, и самыя программы преподаванія.

Въ такомъ измѣнённомъ видѣ курсы существуютъ понынѣ и являются почти единственнымъ на всю Россію высшимъ женскимъ учебнымъ заведеніемъ общеобразовательнаго характера. За 25 лѣтъ своего существованія курсы выпустили не одну сотню молодыхъ русскихъ женщинъ съ высшимъ образованіемъ и, нужно надѣяться, выпустятъ еще тысячи и тысячи. И чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Чѣмъ свѣтлѣе будетъ у насъ на Руси, тѣмъ лучше будетъ и самая наша жизнь. Пусть-же процвѣтаютъ курсы, являющіеся однимъ изъ источниковъ итого свѣта.

Новости наукъ и изобрѣтеній.

— Недавно сдѣлано изобрѣтеніе въ телефонной техникѣ, которое, если оправдаются возлагаемыя на него ожиданія, произведетъ цѣлый переворотъ въ телефонія. Дѣло идетъ объ автоматическомъ соединеніи аппаратовъ.

Въ настоящее время вызовъ нумера является наиболѣе непріятной частью разговора по телефону. Часто вызываютъ не тотъ нумеръ, часто не даютъ договорить прерываютъ посреди разговора. Все это устранится при новой системѣ. Уже давно пытались устроить автоматическое сообщеніе, но все безуспѣшно, дока за дѣло не ваялся американецъ Альмонъ Страуджеръ; его система усовершенствована братьями Эриксонъ и Кейтомъ, такъ что теперь она теоретически должна быть пригодна для телефонной сѣти въ100,000 абонентовъ. Практически система испытывается въ настоящее время въ Берлинѣ на 460 аппаратахъ. Технически новый способъ соединенія очень простъ Новые аппараты будутъ снабжены, кромѣ обычныхъ составныхъ частей телефона (микрофона, трубки, звонка), ещё круглымъ металлическимъ кружкомъ, по краю котораго расположено десять отверстій съ цифрами 1, 2... 9, 0. Если, напримѣръ, нужно вызвать № 4782, то дѣлаютъ такъ: вкладываютъ палецъ сначала въ отверстіе четыре и поворачиваютъ кружокъ до тѣхъ поръ, пока онъ не остановится Онъ сейчасъ же, возвращается въ первоначальное положеніе; затѣмъ тѣмъ же порядкомъ поступаютъ съ цифрами 7, 3, 2. Послѣ этого стоитъ подавить кнопку, и желаемый нумеръ вызванъ. Если нумеръ занятъ, то на какой-нибудь цифрѣ кружокъ не повернется. Новый аппаратъ имѣетъ то удобство, что разговоръ, не можетъ быть ни прерванъ, ни перехваченъ.

Двухслойный pdf (текст под картинками)

https://yadi.sk/i/Wb7FW99OrG29S

pdf без маски (текст и картинки)

https://yadi.sk/i/0e3mh0cZrG2C5

Двухслойный pdf (текст поверх картинок)

https://yadi.sk/i/VRwMw-lDrG2As

(По поводу 3-ей годовщины).

6 декабри годовщина открытія томскаго технологическаго института. Посвящая одну изъ страницъ нашего изданіи этому учебному заведенію, мы считаемъ полезнымъ указать нашимъ читателямъ на особенности этого заведеніи въ хозяйственномъ и учебномъ строѣ, которыми оно отличается отъ другихъ институтовъ, а также и отъ университетовъ.

Въ нашемъ учебномъ вѣдомствѣ господствуетъ стремленіе установить для всѣхъ школъ по возможности одинъ общій планъ; на разнообразіе мѣстныхъ условій, въ которыхъ поставлена отдѣльная школа, на разнообразіе мѣстныхъ требованій, предъявляемыхъ школѣ въ разныхъ частяхъ имперіи, обращалось мало вниманія. Но такое положеніе дѣла безразлично только для преподаванія чистой математики; уже астрономія не можетъ упускать изъ виду мѣстныхъ условій (различное положеніе звѣздъ, различная степень ясности неба), а біологическія науки еще болѣе. Но для чистыхъ наукъ вредъ отъ этого старанія всѣ школы построить по одному образцу еще не такъ ощутителенъ, какъ для прикладныхъ. Планы преподаванія и внутреннее устройство учебныхъ заведеній съ такимъ утилитарнымъ характеромъ, какъ технологическіе институты, въ особенности не могутъ быть одни и тѣ же для всѣхъ областей Россіи. Прежде, когда почти всѣ спеціальныя училища были сосредоточены только въ столицахъ, заботы о разнообразіи учебныхъ плановъ были не нужны; но когда спеціальныя школы стали возникать въ южной Россіи и на такихъ окраинахъ, какъ Сибирь и Кавказъ, нельзя было не сдѣлать отступленій отъ установившагося плана, пришлось по-неволѣ сообразоваться съ мѣстными условіями.

Томскій технологическій институтъ открытъ въ 1900 году въ составѣ двухъ отдѣленій механическаго и химическаго; съ сентября 1901 г. открыто горное отдѣленіе, а съ сентябри 1902 г. строительное, такъ что въ настоящее время въ институтѣ четыре курса механическаго и химическаго отдѣленій, три курса горнаго и два курса инженерно-строительнаго.

Горное отдѣленіе при открытіи явилось вторымъ учебнымъ заведеніемъ въ имперіи послѣ горнаго института, имѣющимъ цѣлью подготовлять горныхъ инженеровъ. Это первая особенность томскаго института по сравненію съ другими технологическими институтами. При проведеніи устава томскаго технологическаго института въ Государственномъ Совѣтѣ были большія возраженія противъ открытія этого отдѣленія и только благодаря поддержкѣ бывшаго министра финансовъ С. Ю. Витте институтъ былъ утвержденъ съ четырьмя отдѣленіями. Благодаря этому, можно сказать, Сибирь имѣетъ теперь свой горный институтъ, потому что права горныхъ инженеровъ, которые будутъ выходить изъ горнаго отдѣленія, не отличаются отъ правъ инженеровъ, кончающихъ въ Петербургскомъ институтѣ.

Переходимъ къ другимъ особенностямъ положенія Томскаго института.

Въ другихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія для занятія кафедры по спеціальному предмету не требуется ничего кромѣ окончанія курса въ высшемъ учебномъ заведеніи. Въ томскомъ институтѣ есть особенность; по § 8 положенія этого института кафедры могутъ быть замѣщаемы только лицами, имѣющими ученыя степени или же по спеціальнымъ предметамъ лицами, выдержавшими испытанія и защитившими диссертаціи и только въ исключительныхъ случаяхъ согласно § 9 право на занятіе кафедры можетъ быть предоставлено безъ защиты диссертаціи

лицамъ, пріобрѣтшимъ извѣстность практическими работами или научными трудами.

Замѣщеніе свободныхъ каѳедръ въ институтѣ производится по конкурсу. По университетскому уставу конкурсъ объявляется только съ разрѣшенія министра, который по донесеніи ему о существованіи вакантной кафедры или замѣщаетъ ее по своему усмотрѣнію или предлагаетъ объявить конкурсъ. Въ томскомъ же институтѣ согласно § 16 положенія при открытіи вакансіи директоръ обязанъ объявить о вакантной каѳедрѣ во всеобщее свѣдѣніе, дабы желающіе явиться кандидатами смогли заявить о томъ совѣту института и представить свои ученые труды.

Самое управленіе институтомъ установлено нѣсколько отлично отъ другихъ учебныхъ заведеній. Управленіе институтомъ ввѣряется директору при участіи въ подлежащихъ случаяхъ совѣта, собраній отдѣленій и комитетовъ хозяйственнаго и по студенческимъ дѣламъ. Исключительной особенностью въ этомъ положеніи является учрежденіе комитета по студенческимъ дѣламъ (§ 49), вѣдающаго распредѣленіемъ стипендій и пособій между студентами, а также освобожденіемъ ихъ отъ платы за ученіе; тотъ же комитетъ до начала прошлаго учебнаго 1902/з года вѣдалъ также и дисциплинарную часть по отношенію къ студентамъ; съ начала же прошлаго учебнаго года вся дисциплинарная часть передана вновь учрежденному профессорскому суду.

По университетскому уставу всѣ дѣла студенческія (за исключеніемъ учебныхъ, подлежащихъ вѣдѣнію факультетовъ) подлежатъ вѣдѣнію правленія, въ составъ котораго входятъ ректоръ, деканы и инспекторъ. По положенію о томскомъ институтѣ директоръ и деканы образуютъ хозяйственный комитетъ, въ составъ же комитета по студенческимъ дѣламъ входятъ кромѣ директора, декановъ, инспектора еще секретари отдѣленій, то есть лица, согласно § 44, избираемыя профессорской коллегіей.

По сравненію съ университетскимъ уставомъ существенное отличіе заключается еще въ томъ, что инспекторъ студентовъ подчиненъ вполнѣ директору, такъ какъ по § 41 ему ввѣряется надзоръ за поведеніемъ студентовъ подъ руководствомъ директора. Кромѣ того по § 23 избраніе инспектора предоставлено директору, тогда какъ по университетскому уставу инспекторъ избирается попечителемъ и представляетъ собою органъ не вполнѣ подчиненный ректору, а дѣлающій самостоятельные доклады. попечителю округа о положеніи дѣлъ въ университетѣ.

Вслѣдствіе такого двоевластія въ университетахъ возможны да зачастую и бываютъ совершенно неудобныя коллизіи.

Что касается штата, то по примѣру томскаго университета содержаніе профессорамъ назначено полуторное по сравненію съ содержаніемъ профессоровъ высшихъ учебныхъ заведеній европейской Россіи. Полный годовой бюджетъ института 364.750 рубл. Въ статьѣ хозяйственные расходы имѣется ассигнованіе на ученыя командировки по Сибири *).

Относительно учебнаго плана института надо отмѣтить предположенную и ранѣе составителемъ проекта устава и разрабатываемую въ настоящее время по частямъ спеціализацію предметовъ, заключающуюся въ томъ, что студенты даннаго отдѣленія не обязаны слушать и сдавать экзамены по всѣмъ спеціальнымъ предметамъ, входящимъ въ учебный планъ даннаго отдѣленія, а только извѣстную группу предметовъ. Эта спеціализація начинается только съ IV курса и въ настоящемъ году примѣнена къ IV курсу механическаго и химическаго отдѣленій, причемъ на ІV курсѣ механическаго отдѣленія выдѣлены три спеціальныя группы предметовъ: I машиностроительная и фабрично-заводская, II желѣзнодорожная и III электрикотехническая. Студенты, записавшіеся на I группу, не слушаютъ спеціальныхъ курсовъ паровозовъ, электротехники (общіе краткіе курсы по этимъ предметамъ обязательны для всѣхъ); студенты, записавшіеся во вторую группу, не слушаютъ отдѣльныхъ курсовъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, электротехники, а записавшіеся въ третью группу не слушаютъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, паровозовъ. На химическомъ отдѣленіи два подъотдѣла; студенты перваго спеціализируются по металлургіи и потому не слушаютъ отдѣлы химической технологіи, касающейся сельскохозяйственной промышленности и наоборотъ. Этой факультативностью учебнаго плана томскій институтъ отличается отъ всехъ другихъ институтовъ.

Если въ томскомъ институтѣ оказывается болѣе затруднительнымъ, чѣмъ въ институтахъ европейской Россіи, поставить на надлежащую высоту лекціонную часть по мѣстнымъ культурнымъ условіямъ, за то здѣсь придано большое значеніе практическимъ занятіямъ въ лабораторіяхъ, въ кабинетахъ и въ аудиторіяхъ (по математикѣ, механикѣ и пр.). По мнѣнію совѣта такія занятія облегчаютъ усвоеніе предмета и дисциплинируютъ студента, пріучая его къ систематическому веденію своихъ занятій. Вслѣдствіе такого взгляда совѣта на практическія занятія въ томскомъ технологическомъ институтѣ совершенно выброшены еженедѣльныя репетиціи, существующія въ Петербургскомъ, Харьковскомъ институтахъ и въ Императ. московскомъ техническомъ училищѣ. Сообразно съ этимъ взглядомъ совѣта предположено широкое устройство и оборудованіе значительнаго числа лабораторій по многочисленнымъ спеціальностямъ.

Общая стоимость полнаго устройства института, какъ выяснилось въ настоящее время, будетъ свыше 3.000.000 рублей, а именно стоимость построекъ будетъ равна 2.000.000 рубл. и стоимость оборудованія 536.000 рублей. Эта стоимость не превышаетъ стоимость другихъ высшихъ техническихъ школь однороднаго типа; такъ по недавно вышедшему отчету стоимость устройства кіевскаго политехникума равна 2.970.000 рубл., т. е. та же почти стоимость, что и томскаго института, не смотря на то, что Томскъ сильно переплачиваетъ по тарифамъ на всемъ, что доставляется съ Урала и изъ-за Урала. Стоимость устройства варшавскаго политехникума выше 3 милл., а стоимость петербургскаго политехникума превзойдетъ эту цифру раза въ три.

Въ настоящее время въ институтѣ состоитъ 824 студента, при чемъ только около одной трети уроженцевъ азіатской Россіи или окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній этого края (Сибирь, Туркестанъ и Закавказье), а остальные изъ европейской Россіи. Наиболѣе многолюдными являются механическое и горное отдѣленія, а далѣе слѣдуетъ строительное и химическое.

Что касается профессорскаго персонала, то не смотря на повышенные оклады и на повышенные размѣры пенсій, никто изъ занимающихъ кафедры въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ европейской Россіи не перешелъ въ томскій институтъ.

Тѣмъ не менѣе кафедры по теоретическимъ предметамъ по большей части заняты лицами, имѣющими ученыя степени, требуемыя § 8 положенія института; на спеціальныя кафедры избраны по преимуществу молодые инженеры, спеціально подготовлявшіеся для томскаго технологическаго института.

Нельзя не отмѣтить крайнюю необезпеченность студентовъ томскаго института. Въ настоящее время въ институтѣ 824 студента, а предполагается въ будущемъ до 1200 и на это число имѣется всего 50 казенныхъ стипендій и 50 безплатныхъ мѣстъ обученія. Кромѣ казенныхъ стипендій есть еще 4 стипендіи города Томска, одна города Красноярска, одна города Омска и одна города Петропавловска, то есть Всего 57 стипендій на 1200 студентовъ или менѣе пяти стипендій на сто студентовъ. Это крайне мало.

Эти печальныя цифры показываютъ, какъ, къ сожалѣнію, безучастно и холодно пока относится сибирское населеніе къ высшему учебному заведенію своей области. Но такое отношеніе не должно длиться долго и мы надѣемся, что молодой институтъ завоюетъ симпатіи въ обществѣ. Не хорошо, если школа представляется постороннимъ тѣломъ въ организмѣ области, не связаннымъ съ нимъ духовными связями, если школа относится безъ уваженія къ духовнымъ нуждамъ мѣстнаго общества и игнорируетъ его симпатіи; еще прискорбнѣе, конечно, бываетъ если школа относится недружелюбно къ мѣстному обществу, а что это бывало иногда, фактъ извѣстный; можетъ быть, бывало это и въ Томскѣ. Къ счастью для молодого института его жизнь начинается при такой благопріятной духовной обстановкѣ, что мы можемъ твердо надѣяться на развитіе теплыхъ отношеній между школой и обществомъ, что съ одной стороны въ обществѣ возникнетъ глубокая симпатія къ институту, которая выразится въ посильныхъ пожертвованіяхъ на него, съ другой—институтъ получитъ значеніе областного учрежденія.

---------------

*)8000 рублей по положенію.

****

Изъ cказокъ сибирской дѣйствительности.

ВОЙЦЕХЪ ЛЕСЮКЪ

(Окончаніе,— см. № 254).

На слѣдующій день Савицкій съ утра отправился на охоту. О Лесюкѣ онъ не безпокоился. Подумавъ, онъ рѣшилъ, что Войцехъ отправился за косой и серпами либо въ городъ, либо къ пригороднымъ скопцамъ. День выдался хорошій. Легкій вѣтерокъ медленно шевелилъ вѣтками тяжеловѣсной лиственницы; гдѣ-то стучалъ дятелъ, стрекотали и звенѣли насѣкомыя... Савицкій, бодрый, жизнерадостный шелъ слѣдомъ за собакой, медленно трусившей впереди... Вдругъ собака остановилась, насторожила уши и залаяла. Онъ прикрикнулъ на нее и привычнымъ движеніемъ снялъ съ плеча ружье. Собака не унималась и продолжала лаять. До слуха Савицкаго долетѣли звуки пѣсни. Закинувъ опять ружье за плечо, онъ остановился...

— Тубо!—вторично прикрикнулъ онъ на собаку и двинулся впередъ на встрѣчу голосамъ,

а минуту спустя,, уже наткнулся на пьяныхъ поселенцевъ. Собака, увидѣвъ русскихъ, весело завиляла хвостомъ. Среди пьяныхъ Савицкій увидѣлъ Лесюка и невольно остановился...

А Войцехъ, какъ воръ, пойманный съ поличнымъ, замѣтно смутился, опустилъ глаза долу и, опередивъ компанію, подошелъ къ Савицкому.

— Будьте спокойны!.. Какъ только пора настанетъ, я прійду работать.

— Ваше дѣло!—холодно отвѣтилъ Савицкій и пошелъ дальше.

Прекратившіе пѣніе, стоявшіе немного поодаль, поселенцы начали подтрунивать надъ Лесюкомъ.

— Попался, земледѣлецъ!

— Ладно въ кабалу попалъ!...

— Плеваць я хотѣлъ на него... Тьфу!.. Я не подданный, а онъ не панъ!... Давайте пѣть.

Савицкому было непріятно. Онъ не разсчитывалъ, конечно, что Лесюкъ сразу перемѣнился и изъ обычнаго поселенца сдѣлался заправскимъ пахаремъ, для котораго съ посѣяннымъ клочкомъ земли связано всё, но ему казалось, что до уборки хлѣба у Войцеха въ этомъ клочкѣ весь смыслъ жизни, что „своя пашня убережетъ его отъ минутныхъ соблазновъ, а тамъ... послѣ жнитва опять что нибудь скраситъ жизнь поселенца и онъ мало по малу отобьется отъ прежней компаніи, отъ прежнихъ привычекъ...

Мысль передѣлать человѣка и исправить такъ соблазнительна...

Видъ пьянаго Войцеха сразу разрѣшилъ всѣ иллюзіи Савицкаго. Онъ по прежнему продолжалъ бродить но лѣсу, но прежняго бодраго настроенія уже не было. На душѣ было скверно. Увидѣвъ лежавшее поперекъ лѣсной тропинки поваленное вѣтромъ и уже покрытое мягкимъ бархатистымъ мохомъ дерево, онъ присѣлъ, спугнувъ при этомъ стаю муравьевъ, копошившихся надъ прошлогодней засохшей ягодой брусники... Отдохнувъ немного, онъ повернулъ къ дому и совершенно безсознательно поплелся на пашню. Надъ ней, издали видное, торчало принесенное теченіемъ дерево и сразу приковывало къ себѣ вниманіе. Вспомнивъ, какъ Лесюкъ волновался во время разлива Лены, Савицкій съ горькимъ чувствомъ обиды и разочарованія сѣлъ, было, на покрытый зеленью островокъ, но тотчасъ-же вскочилъ, услышавъ подозрительный шорохъ. Онъ нагнулся и увидѣлъ несмѣтное количество прыгающей кобылки...

Въ одну секунду онъ очутился возлѣ изгороди, перелѣзъ черезъ неё и нагнулся надъ хлѣбомъ: кобылка шуршала и тамъ. Взволнованный, онъ обошелъ всю пашню и при каждомъ его шагѣ кобылка фонтаномъ вылетала изъ подъ его ногъ и разсыпалась въ разныя стороны. Весь хлѣбъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ этимъ мелкимъ, но страшнымъ врагомъ. Савицкій зналъ, что борьба невозможна и, тѣмъ не менѣе, ому казалось, что Лесюкъ могъ-бы что нибудь придумать... Но Лесюкъ быль пьянъ. Въ душѣ Савицкаго закипало противъ него раздраженіе... Онъ сердито перелѣзъ черезъ изгородь и зашагалъ домой.

— Мнѣ какое дѣло! Пусть дѣлаетъ, какъ знаетъ!...

VI.

Къ утру Лесюкъ протрезвился. На полу, разметавшись, лежали, громко всхрапывая, его товарищи; на столѣ манила глазъ недопитая наканунѣ бутылка...

Леси жъ всталъ, налилъ себѣ чашку водки и выпилъ. Ему кикъ будто легче стало, въ головѣ прояснилось, онъ вспомнилъ вчерашнюю встрѣчу съ Савицкимъ и ему стало неловко...

Онъ вышелъ изъ юрты и тихо побрелъ...

Мысль о пашнѣ опять привела его въ хорошее настроеніе и вызвала въ немъ новый , приливъ энергіи и добрыхъ намѣреній.

— Теперь баста! Ни одной рюмки больше!..

И по мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ пашнѣ, власть надъ нимъ водки уступала мѣсто власти земли.

Онъ думалъ о будущемъ урожаѣ, о золотистыхъ колосьяхъ, о полномъ, крупномъ, какъ жемчугъ, зернѣ.

Впереди, въ синей дымкѣ дали, уже обозначились уродливые щупальца памятнаго дерева, какъ будто стоявшаго на стражѣ пашни. Наглядѣвшись на него, Лесюкъ оступился въ овражью норку и чуть не упалъ...

Оглянувшись, онъ остолбенѣлъ отъ ужаса: въ травѣ копошились тысячи кобылокъ.

— Боже мой! Боже мой! шепталъ онъ поблѣднѣвшими губами, не рѣшаясь пройти сотни шаговъ, отдѣлившихъ его отъ пашни...

А кобылки у его ногъ шуршали, прыгали и плясали, радуясь солнцу и зелени.

Сдѣлавъ надъ собой нечеловѣческое усиліе, Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди, перегнулся черезъ нее, и такъ и застылъ,

На всемъ протяженіи пашни усиленно работали кобылка. Сѣвъ на то-же мѣсто, гдѣ наканунѣ сидѣлъ Савицкій, Лесюкъ тупо глядѣлъ на чернѣвшія уже среди зелени всходовъ лысины. Во рту у него пересохло, въ головѣ было пусто, мозгъ, какъ будто, совершенно пересталъ работать...

Время шло. Солнце все жарче жгло его обнаженную голову. Онъ ничего не чувствовалъ. Невдалекѣ табунъ стройныхъ кобылъ съ жеребятами, подъ зоркимъ наблюденіемъ жеребца, пощипывалъ траву, медленно, почти незамѣтно подвигаясь въ сторону лѣса... Лесюкъ не видѣлъ и его. Изъ оцѣпенѣнія его вывела миленькая стройная, зеленая кобылка, напоминающая крохотную жабку, впрыгнувшая къ нему на руку... Онъ вздрогнулъ, какъ хищникъ, вцѣпился пальцами въ это крохотное созданіе, проткнулъ его иглой сосны и пустилъ...— Bотъ тебѣ за мой хлѣбъ!—зло проводилъ онъ насѣкомое и, словно это доставляло ему облегченіе, съ невѣроятной ловкостью набросился на копошившихся кобылокъ, ловилъ ихъ и протыкалъ сосновой хвоей. Вскорѣ это его утомило.

— Съ ума сошелъ, чи что?—остановилъ онъ самого себя, поднимаясь съ земли.

Онъ оглянулся. Глаза его наткнулись на щипавшій траву табунъ.

— Добрые кони... одобрилъ онъ табунъ, въ первый моментъ почти не думая о томъ, что говоритъ, но въ ту-же секунду звукъ произнесенныхъ имъ словъ, какъ-бы въ дѣйствительности приковалъ его вниманіе къ табуну... Застывшая на время мысль поселенца начала работать съ страшной быстротой... На лицѣ Лесюка появилась лукавая улыбка. Онъ поднялъ голову и взглянулъ на солнце.

— Съ часъ еще здѣсь пробудутъ... Успѣемъ!..

Онъ сразу преобразился и бѣгомъ бросился къ себѣ въ юрту...

VII.

Четверть часа спустя, Лесюкъ съ компаніей поселенцевъ мчался обратно въ сторону пашни На разстояніи ста шаговъ отъ табуна бѣжавшіе остановились и, озираясь по сторонамъ, начали окружать табунъ... Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди и, навалившись на нее, опрокинулъ одно звено. Входъ на пашню былъ свободенъ. Поселенцы медленно суживали кругъ, оцѣпляя табунъ съ трехъ сторонъ... Жеребецъ, поднявъ голову и увидѣвъ идущихъ, встряхнулъ гривой, заржалъ и двинулся впередъ, подозрительно оглядываясь: слѣдомъ за нимъ, легко ступая, слѣдовали его подруги, а за ними, уморительно подпрыгивая и путаясь среди взрослыхъ, бѣжали и жеребята. Поселенцы, шедшіе сзади, ускорили шаги, шедшіе съ боку загикали... Жеребецъ понесся во весь махъ. Гикая и широко разставляя руки, поселенцы направляли его въ сторону пашни. Былъ моментъ, когда табунъ чуть не вырвался на волю, но во время брошенная Лесюкомъ щепка помогла дѣлу, и животныя, тѣснясь въ продѣланныхъ Лесюкомъ воротахъ и напирая другъ ни друга, протискивались на пашню...

— Язви тебя, панъ! Ловко ты это надумалъ...

— Теперь, паря, дуй не стой къ тойону! *)

Вспотѣвшіе, красные, запыхавшіеся поселенцы громко хохотали.

— Онъ тя и за кобылку и за все наградить...

Лесюкъ ушелъ. Поселенцы легли возлѣ продѣланнаго имъ отверстія.

— Кушайте, миленькія—острили они. — Хозяину не дешево нашъ кормъ достанется...

— А не пущай лошадей вольно...

Явившійся съ Лесюкомъ якутъ окинулъ компанію подозрительнымъ взглядомъ. Онъ, не спѣша, слѣзъ съ лошади и осмотрѣлъ поваленную изгородь.

— Гляди, гляди, черноносый! — бурчалъ себѣ въ усъ одинъ изъ поселенцевъ.

— Много ты понимать...

Но „черноносый“ понялъ, что тутъ что- то неладно. Онъ не понималъ лишь одного, какая корысть поселенцамъ загонять табунъ на собственную пашню и съ недоумѣніемъ переводилъ маленькіе прищуренные глаза съ одного поселенца на другого. Завязался разговоръ на русско-якутскомъ жаргонѣ. Поселенцы встали. Лесюкъ запросилъ за потраву 25 рублей; якутъ предлагалъ безменъ масла. За споромъ никто изъ нихъ не замѣтилъ подходившаго къ нимъ Савицкаго, который шелъ смотрѣть на опустошеніе, произведенное за ночь кобылкой. Увидѣвъ на пашнѣ табунъ лошадей и людей горячо спорившихъ и, уловивъ изъ отдѣльныхъ словъ, въ чемъ дѣло, онъ вплотную подошелъ къ нимъ.

— Здравствуйте!

Якутъ обрадовался ему, какъ родному.— Въ чемъ у васъ тутъ дѣло?

— Табунъ захватили въ хлѣбѣ,—не глядя на него, отвѣтилъ Лесюкъ.

— Весь хлѣбъ истоптали, a онъ безменъ масла сулитъ...

— И этого не стоитъ! Весь хлѣбъ изъѣденъ кобылкой... Я самъ вчера видѣлъ.

— Вамъ не стоитъ, а мнѣ стоитъ...

— Пашня столь-же моя, сколь и ваша...— холодно перебилъ его Савицкій... Я ее вчера осматривалъ и убѣдился, что весь хлѣбъ пропалъ... Якуту не за что вамъ платить...

Тойонъ съ широко открытыми глазами прислушивался къ разговору. Съ первыхъ словъ Станислава онъ понялъ, въ чемъ дѣло, и теперь, схвативъ Савицкаго на руку, подвелъ его къ изгороди, нагнулся надъ поваленными жердями и указывалъ на то, что на нихъ нѣтъ шерсти.

— Табунъ еще окончательно не вылинялъ... Если бы жеребецъ повалилъ изгородь, на жердяхъ была бы шерсть. Сами повалили!

— Какъ вамъ не стыдно!—съ упрекомъ въ голосѣ обратился Савицкій къ Лесюку.

— Возьми коней,— сказалъ онъ якуту.

Тойонъ не заставилъ себѣ этого повторять дважды. Онъ вскочилъ на коня и въѣхалъ на пашню.

Савицкій развалилъ еще въ двухъ мѣстахъ изгородь и забранный въ плѣнъ табунъ вырвался ни волю..

Поселенцы выжидательно глядѣли на Лесюка, но онъ, опустивъ глаза въ землю, не сдѣлалъ ни одного жеста сопротивленія.

Савицкій медленно, ни съ кѣмъ не прощаясь, побрелъ обратно въ свою юрту.

Кратковременная дружба земляковъ кончилась.

К. О. Н.

******

Къ рисункамъ.

Къ 25-лѣтію высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ

Высшіе женскіе курсы въ Петербургѣ.

Давая въ настоящемъ номерѣ нѣсколько рисунковъ по поводу 25-ти лѣтія высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ, считаемъ не лишнимъ познакомить читателей съ краткой исторіей послѣднихъ. Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ „Сиб. Ж." мы уже говорили, что мысль о необходимости высшаго образованія для русскихъ женщинъ родилась въ свѣтлые 60-тые годы, но прочное реальное осуществленіе эта мысль получила лишь въ 1878 г., когда были открыты курсы, справляющіе нынѣ свой 25-тялѣтній юбилей. Своимъ открытіемъ курсы обязаны кружку интеллигентныхъ женщинъ, въ который входили: Е И. Конради, H. В Стасова, В Тарновская, Е. И. Воронина, О. А Мордвинова, А П. Философова и М. В Трубникова. Кромѣ этихъ лицъ курсы и своимъ возникновеніемъ и своимъ процвѣтаніемъ много обязаны энергіи А. Н. Бекетова, О. О. Миллера, А Я Герда. А. Н Страннолюбскаго и K. Н. Бестужева-Рюмина. Послѣдній былъ первымъ главою педагогическаго совѣта курсовъ и вложилъ въ дѣло устройства ихъ столько труда, что наименованіе курсовъ „бестужевскими", наименованіе, сохранившееся до сихъ поръ, является какъ нельзя болѣе справедливымъ. Много труда и энергіи вложила въ дѣло устройства курсовъ и H. В. Стасова, бывшая первой „распорядительницей курсовъ".

Открылись курсы при наличности 814 слушательницъ, число—ярко показывающее, насколько въ то время назрѣла на Руси необходимость высшаго образованія для женщины. Въ началѣ курсы помѣщались въ наемныхъ зданіяхъ, но съ теченіемъ времени, когда открытое почти одновременно съ курсами „общество для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ", имѣвшее въ годъ открытія 89 членовъ, a въ 1890 г. уже 1026 членовъ, окрѣпло, явилась возможность пріобрѣсти собственное зданіе. Изъ помѣщаемаго здѣсь снимка читатели могутъ видѣть,—въ какомъ роскошномъ собственномъ зданіи помѣщаются въ настоящее время курсы.

Общее управленіе курсами было возложено на коллегіальное установленіе—педагогическій совѣтъ; ближайшее же наблюденіе за слушательницами и всѣ хлопоты по внутренней жизни курсовъ были поручены „распорядительницѣ курсовъ". Курсы открылись при 3-хъ отдѣленіяхъ: словесно-историческомъ, физико-математическомъ и спеціально-математическомъ. Курсъ преподаванія былъ въ началѣ трехлѣтній, а съ 1881 г. былъ прибавленъ 4-й годъ. Въ 1886 г. курсы пережили кризисъ: въ этомъ году м—ство народн, просвѣщенія предписало прекратить пріемъ слушательницъ на курсы на томъ основаніи, что рѣшено было подвергнуть пересмотру вопросъ о высшемъ женскомъ образованіи. Въ 1889 г. пріемъ былъ возобновленъ, но курсы получили новую организацію. Завѣдываніе курсами перешло изъ рукъ общества, ихъ создавшаго («педагогическій совѣтъ" старыхъ курсовъ составляли именно тѣ лица, по иниціативѣ которыхъ, возникли курсы), въ руки особаго директора. Вмѣсто прежней "распорядительницы курсовъ" учреждена была должность инспектрисы. Измѣнены было, и самыя программы преподаванія.

Въ такомъ измѣнённомъ видѣ курсы существуютъ понынѣ и являются почти единственнымъ на всю Россію высшимъ женскимъ учебнымъ заведеніемъ общеобразовательнаго характера. За 25 лѣтъ своего существованія курсы выпустили не одну сотню молодыхъ русскихъ женщинъ съ высшимъ образованіемъ и, нужно надѣяться, выпустятъ еще тысячи и тысячи. И чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Чѣмъ свѣтлѣе будетъ у насъ на Руси, тѣмъ лучше будетъ и самая наша жизнь. Пусть-же процвѣтаютъ курсы, являющіеся однимъ изъ источниковъ итого свѣта.

Новости наукъ и изобрѣтеній.

— Недавно сдѣлано изобрѣтеніе въ телефонной техникѣ, которое, если оправдаются возлагаемыя на него ожиданія, произведетъ цѣлый переворотъ въ телефонія. Дѣло идетъ объ автоматическомъ соединеніи аппаратовъ.

Въ настоящее время вызовъ нумера является наиболѣе непріятной частью разговора по телефону. Часто вызываютъ не тотъ нумеръ, часто не даютъ договорить прерываютъ посреди разговора. Все это устранится при новой системѣ. Уже давно пытались устроить автоматическое сообщеніе, но все безуспѣшно, дока за дѣло не ваялся американецъ Альмонъ Страуджеръ; его система усовершенствована братьями Эриксонъ и Кейтомъ, такъ что теперь она теоретически должна быть пригодна для телефонной сѣти въ100,000 абонентовъ. Практически система испытывается въ настоящее время въ Берлинѣ на 460 аппаратахъ. Технически новый способъ соединенія очень простъ Новые аппараты будутъ снабжены, кромѣ обычныхъ составныхъ частей телефона (микрофона, трубки, звонка), ещё круглымъ металлическимъ кружкомъ, по краю котораго расположено десять отверстій съ цифрами 1, 2... 9, 0. Если, напримѣръ, нужно вызвать № 4782, то дѣлаютъ такъ: вкладываютъ палецъ сначала въ отверстіе четыре и поворачиваютъ кружокъ до тѣхъ поръ, пока онъ не остановится Онъ сейчасъ же, возвращается въ первоначальное положеніе; затѣмъ тѣмъ же порядкомъ поступаютъ съ цифрами 7, 3, 2. Послѣ этого стоитъ подавить кнопку, и желаемый нумеръ вызванъ. Если нумеръ занятъ, то на какой-нибудь цифрѣ кружокъ не повернется. Новый аппаратъ имѣетъ то удобство, что разговоръ, не можетъ быть ни прерванъ, ни перехваченъ.

Двухслойный pdf (текст под картинками)

https://yadi.sk/i/Wb7FW99OrG29S

pdf без маски (текст и картинки)

https://yadi.sk/i/0e3mh0cZrG2C5

Двухслойный pdf (текст поверх картинок)

https://yadi.sk/i/VRwMw-lDrG2As

Показать спойлер

актуальная проза))): "Въ каждомъ почти разсказѣ Наумовѣ фигурируетъ міроѣдъ—эта, столь знакомая жадная сибирской деревнѣ, фигура обыкновенно ражая, безсердечная, чванливая, сознающая свою силу и вліяніе. Поглумиться надъ бѣднотой, поиздѣваться, прижать ее, вырвать послѣдній кусокъ хлѣба—дѣло обычное, знакомое для кулака, доставляющее ему громадное наслажденіе. Наумовъ мастерски нарисовалъ много такихъ сценъ. Міроѣдъ иногда доходитъ до такого нахальства, что свои эксплуататорскіе поступки считаетъ благодѣяніемъ. Въ вопросахъ моральныхъ онъ доходитъ иногда прямо до кощунства;—„Нищъ... и вѣры нѣтъ, у кого дерюга въ дырахъ, у того и совѣсть сквозитъ!., “—говорить міроѣдъ Мятлевъ въ повѣсти Наумова „Погорѣльцы"

Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №265

за Воскресенье, 6-го декабря 1903 года.

в номере:

Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №265

за Воскресенье, 6-го декабря 1903 года.

в номере:

Показать спойлер

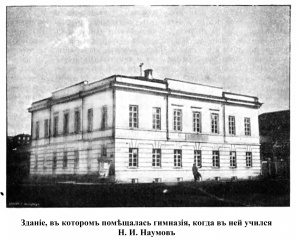

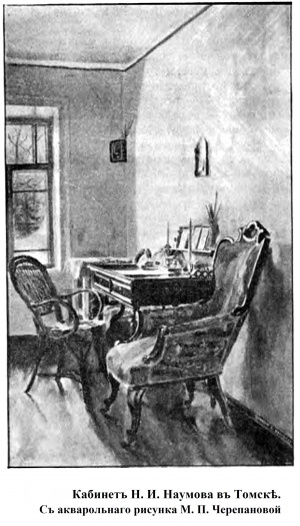

А. Головачевъ "Николай Ивановичъ Наумовъ какъ писатель"

Среди немногочисленныхъ сибиряковъ беллетристовъ Н. И. Наумовъ занимаетъ безпорно первое мѣсто. Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ его произведенія, появлявшіяся на страницахъ лучшихъ русскихъ журналовъ и отдѣльными книжками: („Сила солому ломитъ", „Въ тихомъ омутѣ",

„Въ забытомъ краю", „Паутина") привлекали къ себѣ вниманіе и симпатію читателей наравнѣ съ произведеніями Глѣба Успенскаго и Златовратскаго какъ мастерскимъ выполненіемъ поставленныхъ темъ, такъ и интересомъ ихъ съ точки зрѣнія читателя того времени. Статья Наумова являлась украшеніемъ журнальной книжки. То было время, когда культурная часть русскаго общества болѣе, чѣмъ нынѣ, интересовалась бытомъ русской деревни, деревенской народной психологіей, устоями деревенской жизни.

Во главѣ писателей, удовлетворявшихъ этотъ интересъ, открывавшихъ, такъ сказать, „тайны русской деревни", стояли безпорно Гл. Успенскій и Златовратскій, но они иногда впадали въ идеализацію наблюдаемыхъ явленій, что, конечно, объясняется ихъ горячей любовью къ русскому простому народу. У Наумова нѣтъ этой идеализаціи и не потому, чтобы онъ не любилъ народъ en masse, не болѣлъ его горестями и печалями, а потому, что онъ по складу своего ума не способенъ къ идеализаціи. По темамъ своихъ произведеній онъ писатель народнаго быта, но онъ не народникъ, въ общепринятомъ смыслѣ этого термина, хотя его нѣкоторые и причисляютъ къ этой категоріи.

По условіямъ своей служебной дѣятельности онъ имѣлъ возможность хорошо ознакомиться съ бытомъ сибирскихъ крестьянъ и изображенію его посвятилъ большую часть своихъ произведеній. Его можно назвать бытописателемъ сибирской деревни.

Россійская и сибирская деревни много отличаются другъ отъ друга, что вполнѣ и понятно, такъ какъ жизнь ихъ сложилась подъ вліяніемъ различныхъ историческихъ факторовъ. Сибирь не знала ни крѣпостного права, ни барщины, ни помѣщичьей власти, ни земельнаго угнетенія, но съ другой стороны въ Сибири не было и культурнаго элемента, который жилъ бы вблизи деревни и въ ней самой, который интересовался бы деревенской жизнью и выдѣлилъ бы изъ среды своей хотя бы небольшую группу лицъ, пожелавшихъ принести пользу деревенской средѣ. Въ Сибири не было и до сихъ поръ нѣтъ земства, которое преслѣдовало бы культурныя задачи, стремясь внести свѣтъ въ темное деревенское царство. Отдаленность деревенскихъ сибирскихъ дебрей отъ административныхъ центровъ, отсутствіе въ сибирской деревнѣ лицъ, которые сумѣли бы указать путь, на которомъ можно отыскать защиту попранныхъ личныхъ и имущественныхъ правъ, отсутствіе такихъ лицъ до послѣдняго времени даже въ сибирскихъ городахъ, полнѣйшее отсутствіе гласности въ самомъ недалекомъ сибирскомъ прошломъ, дореформенное невѣжественное, но алчное и, сознававшее свою силу и безотвѣтственность, чиновничество, среди котораго порядочные люди не могли ужиться, вотъ та атмосфера недалекаго сибирскаго прошлаго, въ которой жила сибирская деревня (60-хъ и 70-хъ годовъ—временъ Наумова и которую запечатлѣлъ талантливый беллетристъ въ своихъ повѣстяхъ и разсказахъ.

Громадное большинство людей правила своего поведенія почерпаютъ исключительно изъ наблюденій надъ окружающей жизнью. Человѣку естественно мечтать и стремиться къ своему благополучію и опять таки для громаднаго большинства въ некультурномъ обществѣ, гдѣ общественное мнѣніе не отлилось въ благородную сдерживающую форму—пути достиженія благополучія безразличны—лишь бы они вели прямо къ цѣли. Жизнь сибирской деревни, какъ она изображается у Наумова, воочію показала, что стоекъ и силенъ въ столкновеніяхъ съ жизненными перипетіями только тотъ, у кого въ рукахъ или власть, или деньги, матеріальный достатокъ. Та же деревенская жизнь показала еще, что власть и матеріальный достатокъ являются обыкновенно закадычными друзьями, помогающими другъ другу: власть не только умножаетъ достатокъ, но имѣетъ силу создать его и обратно: матеріальный достатокъ даетъ возможность заполучить въ свои руки власть. Усвоеніе этой философіи не требуетъ большаго умственнаго напряженія и доступно и для темнаго сибирскаго крестьянина. Деревня вполнѣ усвоила эту мудрость.

„Какъ, братецъ, въ ину пору не позавидуешь! уныло отвѣчалъ онъ (ямщикъ—крестьянинъ) послѣ непродолжительнаго раздумья.—Ты робишь, робишь всю жизнь, не покладая рукъ, а все у тебя прорѣхи однѣ, нигдѣ цѣльнаго мѣста не найдешь, а тутъ вонъ подъ бокомъ у тебя твой же братъ, мужикъ, да вѣдь какъ къ этому то дѣлу приладился. И живетъ то всласть, ни горя-то у него, ни заботы, и всего то у него вдоволь, и знаешь ты, што онъ такой же мужикъ, какъ ты, а робѣешь предъ нимъ, издали то завидишь его, такъ сами руки къ шапкѣ тянутся" (Паутина. Соч. Наумова, т. I, стр. 55—6).