На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

......"Возвышенный строй мыслей питается выполнением в жизни возвышенных обязанностей..."

и сегодня бытует данная мысль в узких кругах,неравнодушных и понимающих.....

"Бытие определяет сознание....."

и сегодня бытует данная мысль в узких кругах,неравнодушных и понимающих.....

"Бытие определяет сознание....."

Так и сегодня продолжается все с том же ключе......

Конституция РФ ст.282...О разжигании межнациональной розни.....

Неужели наши отцы-государи не понимают,что в психологии нет предлога "не",что,где мысль-там энергия...?

Для чего людей делят на 2 лагеря,причем одних делают хорошими,других плохими???!!!Закон о курильщиках!!!

Конституция РФ ст.282...О разжигании межнациональной розни.....

Неужели наши отцы-государи не понимают,что в психологии нет предлога "не",что,где мысль-там энергия...?

Для чего людей делят на 2 лагеря,причем одних делают хорошими,других плохими???!!!Закон о курильщиках!!!

Дню города Ново-Локотки посвящается

Что интересно мост строился одновременно на двух берегах, отдать должное инженерам и рабочим мы не получили 2 моста, а все же один. Но странно, что село Кривощеково (Кривощековское) на левом берегу, которое пало смертью от этого самого моста и частично переехало на правый берег, где жить никто не хотел ибо место не хорошее "Чертово городище" - не считается истоком города, а какой-то рабочий поселок мостостроителей - на те вам пожалуйста. Чего ради? Там и раньше переправы были. Тракт действовал. люди жили фиг знает сколько лет.

Показать спойлер

Красивые, высокие и лесистые берега мощной сибирской реки и прилегающие к ним земли Среднего Приобья уже давно привлекали к себе людей.

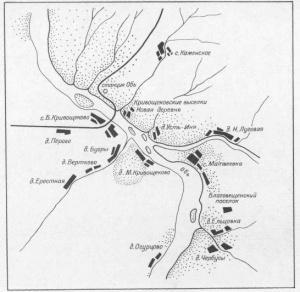

Новый мост строился не в пустынной местности, а среди значительного скопления старинных русский поселений, сел и деревень, среди возделанных полей.

Русские и советские археологи обнаружили в Среднем Приобье много следов древних культур, существовавших здесь с конца палеолита (каменного века), то есть около 20—30 тыс. лет тому назад. В неолите (новокаменном веке) в IV—III тысячелетиях до н. э. племена охотников и рыболовов жили по берегам Оби и впадающих в нее притоков — Орды, Каракона, Алеуса и др. Сохранились в районе Новосибирска и следы пастушеских племен эпохи бронзы III—I тысячелетий до н. э. С начала нашей эры многие кочевые племена передвигались по этим берегам, однако каких-либо развитых постоянных поселений не оставили.

В начале XVII в. на Средней Оби появились русские поселения. Закрепившись в Притомье, где было построено несколько острогов (Томский в 1604 г., Уртамский в 1684 г. и др.), русские начали осваивать земли вверх по Оби и ее притокам — Ине, Поросе, Шегарке, Уртаму, Ояшу, Чаусу.

По 0би также были возведены небольшие крепости-остроги— Чаусский в 1713 г., Бердский в 1716 г., Белоярская крепость.

Районы Чаусского и Бердского острогов заселялись русскими крестьянами, прибывающими сюда из Притомья, из Сосновского, Уртамского и Умревинского острогов. Но большинство поселенцев пришли через Барабинскую степь.

Например, деревня Скала, ближайшая к Чаусскому острогу, была основана бежавшими из Тары в 1724—1730 гг. от административного преследования татарскими переселенцами.

Вокруг острогов возникали деревни и села: Большое Кривощеково и Вертково — в 1735 г., Барышево и заимка Ирмень (ставшая деревней Верх-Ирмень) — в 1775 г. (заимку Ирмень тайно основали бежавшие в Сибирь пугачевцы Ф. Пургин и П. Борцов).

По первой ревизии 1719— 1722 гг. в районе острогов насчитывалось 34 русских поселения, в которых проживало 1178 крестьян мужского пола.

В 1733 г. по указу Сената началось строительство Московско-Сибирского тракта. В 1735 г. тракт был уже проложен через Тюмень, Тобольск, Тару, Каинск, Чаусский острог, Томск и далее. Чаусский острог стал важным узлом дорог в Западной Сибири: от него шло ответвление тракта на Алтай.

Во второй половине XVIII в. Чаусский острог вырос в значительное поселение. В его волости было 26 деревень — 606 крестьянских домов. Все 4457 крестьян, которые в них проживали, с 1761 г. были приписаны к алтайским Колывано-Воскресенским заводам, находившимся в личном владении царской семьи. Крестьяне должны были выполнять различные заводские работы, отрываясь от сельскохозяйственного труда. Это была для них тяжелейшая повинность.

А. Н. Радищев в «Записках путешествия в Сибирь» в 1791 г. писал о Чаусском остроге: «...есть старая деревянная крепость, в ней живут старые беломестные казаки. Чаусский острог стоит на изрядном месте при Чаусе...».

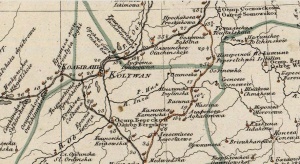

В 1779 г. из пределов Тобольского наместничества была выделена Колыванская область с Колыванским (Алтайским), Бийским, Кузнецким, Семипалатинским и Красноярским округами. В 1783 г. область преобразована в губернию с губернским городом Бердским острогом, переименованным в город Колывань. Четырнадцать лет Бердский острог носил это название, затем оно было с него снято.

В 1797 г. губерния была упразднена, но в 1804 г. была учреждена новая — Томская губерния с губернским городом Чаусским острогом, названным опять-таки Колыванью. Уже в 1823 г. Колывань стала уездным городом, хотя на деле оставалась селом, жители которого занимались в основном земледелием и рыболовством на Оби.

В 1856 г. Колывань стала заштатным городом. В том же году он был перенесен на 7 км выше по реке Чаусу на высокий коренной берег Оби к деревне Мельниково, которая срослась затем с ним. В 1858 г. в Колывани проживал 2251 житель, а уже в 1897 г.— 11 703 жителя. Процент прироста населения за эти 40 лет был очень высоким (324%) —выше, чем во многих других городах и поселениях Западной Сибири. Колывань была крупным поселением, если сравнить ее с другими городами Западной Сибири: Бийск имел к тому времени 17200, Курган—10300, Барнаул— 21 000, Томск —53000 жителей. Благодаря своему местоположению на Московско-Сибирском тракте, а также близости к обскому водному пути, Колывань до конца XIX в. играла заметную роль в экономической жизни Сибири.

Процветанию Колывани положило конец сооружение Сибирской железной дороги, которая, вопреки желаниям колыванских и томских богатеев-капиталистов, миновала эти поселения:

мост через Обь, как мы уже знаем, начал строиться на 40 км выше Колывани у села Большое Кривощеково, линия железнодорожной магистрали прошла на восток на 80 км южнее Томска.

Со строительством моста было связано появление нового города, которому суждено было впоследствии стать одним из крупнейших в Сибири. День закладки первого камня в железнодорожный мост через Обь — 20 июля 1893 г. — считается датой рождения Новосибирска.отсюда

Новый мост строился не в пустынной местности, а среди значительного скопления старинных русский поселений, сел и деревень, среди возделанных полей.

Русские и советские археологи обнаружили в Среднем Приобье много следов древних культур, существовавших здесь с конца палеолита (каменного века), то есть около 20—30 тыс. лет тому назад. В неолите (новокаменном веке) в IV—III тысячелетиях до н. э. племена охотников и рыболовов жили по берегам Оби и впадающих в нее притоков — Орды, Каракона, Алеуса и др. Сохранились в районе Новосибирска и следы пастушеских племен эпохи бронзы III—I тысячелетий до н. э. С начала нашей эры многие кочевые племена передвигались по этим берегам, однако каких-либо развитых постоянных поселений не оставили.

В начале XVII в. на Средней Оби появились русские поселения. Закрепившись в Притомье, где было построено несколько острогов (Томский в 1604 г., Уртамский в 1684 г. и др.), русские начали осваивать земли вверх по Оби и ее притокам — Ине, Поросе, Шегарке, Уртаму, Ояшу, Чаусу.

По 0би также были возведены небольшие крепости-остроги— Чаусский в 1713 г., Бердский в 1716 г., Белоярская крепость.

Районы Чаусского и Бердского острогов заселялись русскими крестьянами, прибывающими сюда из Притомья, из Сосновского, Уртамского и Умревинского острогов. Но большинство поселенцев пришли через Барабинскую степь.

Например, деревня Скала, ближайшая к Чаусскому острогу, была основана бежавшими из Тары в 1724—1730 гг. от административного преследования татарскими переселенцами.

Вокруг острогов возникали деревни и села: Большое Кривощеково и Вертково — в 1735 г., Барышево и заимка Ирмень (ставшая деревней Верх-Ирмень) — в 1775 г. (заимку Ирмень тайно основали бежавшие в Сибирь пугачевцы Ф. Пургин и П. Борцов).

По первой ревизии 1719— 1722 гг. в районе острогов насчитывалось 34 русских поселения, в которых проживало 1178 крестьян мужского пола.

В 1733 г. по указу Сената началось строительство Московско-Сибирского тракта. В 1735 г. тракт был уже проложен через Тюмень, Тобольск, Тару, Каинск, Чаусский острог, Томск и далее. Чаусский острог стал важным узлом дорог в Западной Сибири: от него шло ответвление тракта на Алтай.

Во второй половине XVIII в. Чаусский острог вырос в значительное поселение. В его волости было 26 деревень — 606 крестьянских домов. Все 4457 крестьян, которые в них проживали, с 1761 г. были приписаны к алтайским Колывано-Воскресенским заводам, находившимся в личном владении царской семьи. Крестьяне должны были выполнять различные заводские работы, отрываясь от сельскохозяйственного труда. Это была для них тяжелейшая повинность.

А. Н. Радищев в «Записках путешествия в Сибирь» в 1791 г. писал о Чаусском остроге: «...есть старая деревянная крепость, в ней живут старые беломестные казаки. Чаусский острог стоит на изрядном месте при Чаусе...».

В 1779 г. из пределов Тобольского наместничества была выделена Колыванская область с Колыванским (Алтайским), Бийским, Кузнецким, Семипалатинским и Красноярским округами. В 1783 г. область преобразована в губернию с губернским городом Бердским острогом, переименованным в город Колывань. Четырнадцать лет Бердский острог носил это название, затем оно было с него снято.

В 1797 г. губерния была упразднена, но в 1804 г. была учреждена новая — Томская губерния с губернским городом Чаусским острогом, названным опять-таки Колыванью. Уже в 1823 г. Колывань стала уездным городом, хотя на деле оставалась селом, жители которого занимались в основном земледелием и рыболовством на Оби.

В 1856 г. Колывань стала заштатным городом. В том же году он был перенесен на 7 км выше по реке Чаусу на высокий коренной берег Оби к деревне Мельниково, которая срослась затем с ним. В 1858 г. в Колывани проживал 2251 житель, а уже в 1897 г.— 11 703 жителя. Процент прироста населения за эти 40 лет был очень высоким (324%) —выше, чем во многих других городах и поселениях Западной Сибири. Колывань была крупным поселением, если сравнить ее с другими городами Западной Сибири: Бийск имел к тому времени 17200, Курган—10300, Барнаул— 21 000, Томск —53000 жителей. Благодаря своему местоположению на Московско-Сибирском тракте, а также близости к обскому водному пути, Колывань до конца XIX в. играла заметную роль в экономической жизни Сибири.

Процветанию Колывани положило конец сооружение Сибирской железной дороги, которая, вопреки желаниям колыванских и томских богатеев-капиталистов, миновала эти поселения:

мост через Обь, как мы уже знаем, начал строиться на 40 км выше Колывани у села Большое Кривощеково, линия железнодорожной магистрали прошла на восток на 80 км южнее Томска.

Со строительством моста было связано появление нового города, которому суждено было впоследствии стать одним из крупнейших в Сибири. День закладки первого камня в железнодорожный мост через Обь — 20 июля 1893 г. — считается датой рождения Новосибирска.отсюда

Показать спойлер

Что интересно мост строился одновременно на двух берегах, отдать должное инженерам и рабочим мы не получили 2 моста, а все же один. Но странно, что село Кривощеково (Кривощековское) на левом берегу, которое пало смертью от этого самого моста и частично переехало на правый берег, где жить никто не хотел ибо место не хорошее "Чертово городище" - не считается истоком города, а какой-то рабочий поселок мостостроителей - на те вам пожалуйста. Чего ради? Там и раньше переправы были. Тракт действовал. люди жили фиг знает сколько лет.

Показать спойлер

Ю.С.Булыгин и М.М.Громыко, <высказали> в «Известиях СО АН СССР» (1971 г.), а именно, что основание нашего города следует рассматривать не со времени строительства железнодорожного моста через Обь, а раньше. Недопустимо отрывать историю города от предыдущей истории освоения территорий, впоследствии закрепленных за современным городом и прилегающих к первоначальному градообразованию поселков и деревень. Эти ученые еще в 1971 году выразили убеждение, что поселок (село) Кривощековское, возникший в конце XVII столетия, является «матерью» Новосибирска, то есть его основанием. При этом следует учитывать, что мост через Обь строился одновременно с обеих ее берегов и является единым инженерным сооружением (к тому же сдавался в эксплуатацию целиком в одно и то же время), поэтому претендовать на основание города Ново-Николаевска вправе равнозначно оба поселения, расположенные как на левом берегу Оби (п. Кривощековское), так и на правом (поселок, образованный в результате слияния, который только 17.02.1898 г. переименован в п. Ново-Николаевский). Другого варианта летосчисления основания города быть не может.отсюда

Показать спойлер

Что нам сообщал 104 года тому назад Справочник по городу Ново-Николаевску. - 3-е изд. [Печ. по 2-му изд.: Ново-Николаевск: Электропечатня Н.П.Литвинова, 1912

Кстати "Чертово городище" археологический памятник "расположенный на самом высоком месте исторической части города — Садовой горке, где в XVIII в. находилось укрепленное поселение чатских татар и "входит в перечень памятников

«Чертово городище» (VII-VI вв. до н.э. XVI-XVII вв. н.э) ныне по адресу ул. Шевченко (левый берег р. Каменка, на месте детского парка им. Кирова) археология, вид охраны - выявленный

Показать спойлер

1912

Краткая история роста и развития города...

Ново-николаевцы являются не первыми обитателями на занимаемом ими месте.

Давно, сотни лет тому назад, самая высокая часть настоящего города была заселена неизвестным нам племенем. Еще видны и в настоящее время на месте, которое именуется "Чертово городище", следы юрточных построек.

На юго-восток от жилищных следов виден земляной - крепостной вал, противоположная валу сторона становища неизвестных нам обитателей ограждалась крутым и неприступным обрывом, спускающимся в р.Каменку.

Невдалеке от крепостного вала, через лог, есть следы одиноко разбросанных холмиков, очевидно, следы могильников.

Кто жил и когда покинул это место, мы может быть в состоянии будем узнать только тогда, когда археологи вскроют могильники; а теперь мы можем только отметить, что выбор места нашими предшественниками в смысле господства над окружающей окрестностью сделан очень удачно.

С этого пункта, как с орлиной скалы, видна расстилающаяся окрестность, которая 19 лет тому назад представляла из себя тайгу с болотами, с пернатым населением этих болот и животными лесного царства.

Так было 19 лет назад. Взойдите в настоящее время на этот обрывистый берег, пред нами развертывается другая панорама - панорама города, не лишенного своеобразной прелести.

Каменные массивы домов, вышки каланчей, колоколен и дымящихся заводских труб, с оживленным движением на улицах, напоминающих издали большой и оживленный муравейник, - все это заставляет нас забывать, в какой короткий период времени развернулась вся эта картина, что еще 19 лет тому назад на том берегу, где в настоящее время курятся гигантские мельничные трубы, стоял одинокий пятнистый домик, а там, где река Каменка при устье делает излучину и прямо бежит на соединение с Обью, там стояла полуразвалившаяся мельница - прародительница существующих чудо-мельниц.

В стороне от дороги, на берегу Каменки, где ныне занимает место Мостовая улица, виднелись сквозь ажуры леса до полутора десятка крестьянских изб. Кругом их теснилась тайга так плотно, что не стесняясь располагалась и в оградах.

Только торной лежала в то время Каменская дорога, соединявшая Кривощековскую волость с селом Каменкой.

Тенистая дорога, с плотным грунтом, с ароматом сосны и черемухи и своею таинственностью, манила заезжих гостей - строителей ж. дороги на прогулку и отдых от сутолоки новой, начинающейся жизни.

Завоевание городом места у тайги совершилось просто и легко. Отслужили молебен при закладке железнодорожного моста через реку Обь, и закипела работа на реке и ее берегах. Одновременно застучал в тайге топор и застонали, валясь под его ударами, сосны и на месте бывшей тайги стали вырастать дома.

Строились вначале кто где и как хотел, хозяев не было. Правда иногда, в особенности под хмельком, сельское начальство грозило "засельщикам-самовольщикам "показать "Кузькину мать", так как эти-де засельщики селились около их поселка и стало быть на ихней земле, но пока они готовили "Кузькину мать", явился кабинетский чиновник и заявил, что этот заселок их, так как он заселился на принадлежащей Кабинету "боровой местности".

При первом чиновнике порядку было мало, прислали другого с полномочиями разбить очищаемую площадь на участки для усадьб и правильных улиц. Заселение в это время поощрялось, усадьбы сдавались в аренду по 1 рублю за участок.

Великая сибирская река Обь, как молодая отроковица, нежилась под лучами летнего солнца, не неся Алтайскому краю большой службы; лишь изредка, как бы играя, по ее могучим волнам скользнет пароход, прорежет воздух своим пронзительным свистом, соберет на берег любопытных и опять скроется на неделю, а не то и более.

Заготовка материалов и постройка моста шла усиленным темпом. В "Томском листке" от 6 мая 1895 г. читаем заметку: "бутовый и облицовочный камень для моста готов и доставлены кессоны". 11 того же года Управлением железной дороги поставлен на берегу лесопильный завод, ныне принадлежащий Кабинету Его Величества.

В поселке в этот период времени насчитывалось до 5000 человек жителей.

Необходимые спутники пришлого населения - пьянство и картежная игра поглощали большие суммы, зарабатываемые на железной дороге. Литейный, отстоящий от поселка в 2-х верстах, торговал от 8 до 9 тысяч рублей в месяц, всего около ста тысяч рублей в год и на каждую, даже детскую, душу приходилось пропитых денег по 20 рублей в год. Такое положение дало свои результаты; кражи, грабежи и убийства не заставили себя ждать. Малочисленная полиция того времени, содержимая на частные средства, была бессильна оградить жителей от хулиганов. В 1904 г. против разгула по инициативе инженера Г.М.Будагова выступило, проявив активную деятельность, интеллигентское общество. Были выстроены и организованы на средства по подписке народная читальня, театр и школа. Посещение читальни с туманными картинками, по свидетельству "Томского листка", привлекало от 100 до 200 человек на каждое чтение. Театр вместимостью от 200 до 250 человек в первое время всегда был полон зрителей.

Базарная торговля с левого берега Оби перешла на правый и первое время ютилась у устья р.Каменки, между насыпью и рекой Каменкой.

18 сентября 1895 года было возбуждено ходатайство о постройке храма во имя Великого Князя Александра Невского - поселок именовался Александровским. Была установлена земская почта и открыт при станции "Обь" переселенченский пункт.

В феврале 1896 года впервые по официальным документам поселок назван Новониколаевским...отсюда

Краткая история роста и развития города...

Ново-николаевцы являются не первыми обитателями на занимаемом ими месте.

Давно, сотни лет тому назад, самая высокая часть настоящего города была заселена неизвестным нам племенем. Еще видны и в настоящее время на месте, которое именуется "Чертово городище", следы юрточных построек.

На юго-восток от жилищных следов виден земляной - крепостной вал, противоположная валу сторона становища неизвестных нам обитателей ограждалась крутым и неприступным обрывом, спускающимся в р.Каменку.

Невдалеке от крепостного вала, через лог, есть следы одиноко разбросанных холмиков, очевидно, следы могильников.

Кто жил и когда покинул это место, мы может быть в состоянии будем узнать только тогда, когда археологи вскроют могильники; а теперь мы можем только отметить, что выбор места нашими предшественниками в смысле господства над окружающей окрестностью сделан очень удачно.

С этого пункта, как с орлиной скалы, видна расстилающаяся окрестность, которая 19 лет тому назад представляла из себя тайгу с болотами, с пернатым населением этих болот и животными лесного царства.

Так было 19 лет назад. Взойдите в настоящее время на этот обрывистый берег, пред нами развертывается другая панорама - панорама города, не лишенного своеобразной прелести.

Каменные массивы домов, вышки каланчей, колоколен и дымящихся заводских труб, с оживленным движением на улицах, напоминающих издали большой и оживленный муравейник, - все это заставляет нас забывать, в какой короткий период времени развернулась вся эта картина, что еще 19 лет тому назад на том берегу, где в настоящее время курятся гигантские мельничные трубы, стоял одинокий пятнистый домик, а там, где река Каменка при устье делает излучину и прямо бежит на соединение с Обью, там стояла полуразвалившаяся мельница - прародительница существующих чудо-мельниц.

В стороне от дороги, на берегу Каменки, где ныне занимает место Мостовая улица, виднелись сквозь ажуры леса до полутора десятка крестьянских изб. Кругом их теснилась тайга так плотно, что не стесняясь располагалась и в оградах.

Только торной лежала в то время Каменская дорога, соединявшая Кривощековскую волость с селом Каменкой.

Тенистая дорога, с плотным грунтом, с ароматом сосны и черемухи и своею таинственностью, манила заезжих гостей - строителей ж. дороги на прогулку и отдых от сутолоки новой, начинающейся жизни.

Завоевание городом места у тайги совершилось просто и легко. Отслужили молебен при закладке железнодорожного моста через реку Обь, и закипела работа на реке и ее берегах. Одновременно застучал в тайге топор и застонали, валясь под его ударами, сосны и на месте бывшей тайги стали вырастать дома.

Строились вначале кто где и как хотел, хозяев не было. Правда иногда, в особенности под хмельком, сельское начальство грозило "засельщикам-самовольщикам "показать "Кузькину мать", так как эти-де засельщики селились около их поселка и стало быть на ихней земле, но пока они готовили "Кузькину мать", явился кабинетский чиновник и заявил, что этот заселок их, так как он заселился на принадлежащей Кабинету "боровой местности".

При первом чиновнике порядку было мало, прислали другого с полномочиями разбить очищаемую площадь на участки для усадьб и правильных улиц. Заселение в это время поощрялось, усадьбы сдавались в аренду по 1 рублю за участок.

Великая сибирская река Обь, как молодая отроковица, нежилась под лучами летнего солнца, не неся Алтайскому краю большой службы; лишь изредка, как бы играя, по ее могучим волнам скользнет пароход, прорежет воздух своим пронзительным свистом, соберет на берег любопытных и опять скроется на неделю, а не то и более.

Заготовка материалов и постройка моста шла усиленным темпом. В "Томском листке" от 6 мая 1895 г. читаем заметку: "бутовый и облицовочный камень для моста готов и доставлены кессоны". 11 того же года Управлением железной дороги поставлен на берегу лесопильный завод, ныне принадлежащий Кабинету Его Величества.

В поселке в этот период времени насчитывалось до 5000 человек жителей.

Необходимые спутники пришлого населения - пьянство и картежная игра поглощали большие суммы, зарабатываемые на железной дороге. Литейный, отстоящий от поселка в 2-х верстах, торговал от 8 до 9 тысяч рублей в месяц, всего около ста тысяч рублей в год и на каждую, даже детскую, душу приходилось пропитых денег по 20 рублей в год. Такое положение дало свои результаты; кражи, грабежи и убийства не заставили себя ждать. Малочисленная полиция того времени, содержимая на частные средства, была бессильна оградить жителей от хулиганов. В 1904 г. против разгула по инициативе инженера Г.М.Будагова выступило, проявив активную деятельность, интеллигентское общество. Были выстроены и организованы на средства по подписке народная читальня, театр и школа. Посещение читальни с туманными картинками, по свидетельству "Томского листка", привлекало от 100 до 200 человек на каждое чтение. Театр вместимостью от 200 до 250 человек в первое время всегда был полон зрителей.

Базарная торговля с левого берега Оби перешла на правый и первое время ютилась у устья р.Каменки, между насыпью и рекой Каменкой.

18 сентября 1895 года было возбуждено ходатайство о постройке храма во имя Великого Князя Александра Невского - поселок именовался Александровским. Была установлена земская почта и открыт при станции "Обь" переселенченский пункт.

В феврале 1896 года впервые по официальным документам поселок назван Новониколаевским...отсюда

Показать спойлер

Кстати "Чертово городище" археологический памятник "расположенный на самом высоком месте исторической части города — Садовой горке, где в XVIII в. находилось укрепленное поселение чатских татар и "входит в перечень памятников

«Чертово городище» (VII-VI вв. до н.э. XVI-XVII вв. н.э) ныне по адресу ул. Шевченко (левый берег р. Каменка, на месте детского парка им. Кирова) археология, вид охраны - выявленный

Показать спойлер

По легенде, древняя телеутская крепость охраняла переправу (брод) через Обь и имела непосредственное отношение к судьбе сибирского хана Кучума после того как тот потерпел окончательное поражение в битве с отрядом царского воеводы Андрея Воейкова. В 1598 году её стены укрыли хана, оставшегося без свиты, так как последние телохранители погибли в результате Ирменского сражения. Неподалеку от останков крепости со временем появилась чатская деревня Мочигу («Чертово городище»), которая прекратила своё существование в конце 19 века.(Википедия)

Показать спойлер

Интересно, что кривощековские левобережные понаостававшиеся не приняли переселенцев и отправили из на правый берег за что их Зевс покарал мостом и пришлось им потом брести на выселок на правый берег в примаки.

Кстати основатель деревни Кривощековской был не Федор Кривощёк, а Федор Креницын по прозвищу Кривощёк, ну по другим источникам)))

Кстати основатель деревни Кривощековской был не Федор Кривощёк, а Федор Креницын по прозвищу Кривощёк, ну по другим источникам)))

Показать спойлер

:

...Из «Описания Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении в октябре 1734 г.» узнаем, что Томский уезд в начале XVIII столетия был поделен на десять дискретов (зон) с расположенными в них деревнями и поселениями.

Интересующий нас восьмой дискрет, относящийся к Чеусскому острогу (рядом с современным п. Колывань), тогда включал в себя до 50 (!) деревень как по обе стороны Оби, так и на маленьких речках, впадающих в Обь, а также в низовьях Ини. Именно здесь, в границах территории современного Новосибирска, уже тогда существовали Большое и Малое Кривощеково, Усть-Инская (ниже устья Ини), Луговая (напротив Малого Кривощеково) и др.

Из справки облархива: «...На левом берегу Оби с 1690-х годов стояло с. Кривощеково, приютившись на узкой прибрежной полоске земли, оно вытянулось в одну улицу вдоль песчаного берега. Через реку к устью речки Каменки были переправы через Обь (там, на правом берегу Оби, уже тогда были поселения. – Г.Ч.).

В исследованиях профессора НГУ Н.А.Миненко уточняется время основания поселений на левом берегу Оби:

«...Тогда владельцы первых заимок, разбросанных по обширной территории Новосибирского приобья, предпочитали постоянно жить вблизи укрепленных пунктов...

В 1703 г. отряд служилых людей, посланных из Томска, воздвигнул Умревинский острог. В его район сразу же переселили несколько сосновских крестьянских семейств.

Одновременно сюда хлынули вольные колонисты – гуляющие люди из различных районов Сибири и Европейской части России... Часть переселенцев продолжила движение по Оби на юг, основывая новые деревни...

Вскоре возникает первое русское поселение на территории будущего Новосибирска – деревня Кривощековская, которая сразу же стала одним из центров русско-телеутской торговли... Примерно в одно время с ней появилось первое поселение на реке Берди – деревня Морозово...» Основателем деревни Кривощековской был Федор Кривощек, который позже, в 1716 году, уже жил в Новой Кривощековской деревне вблизи современного Барнаула.

Таким образом, имеющаяся информация свидетельствует, что на левом берегу Оби на будущей территории Новосибирска в конце XVII – начале XVIII века основано поселение Кривощековское, которое имеет непосредственное отношение к основанию нашего города.

Когда же основаны поселения, позже получившие (после слияния в единое) название Ново-Николаевское?

В документах облархива имеется информация: «...В начале XVIII в. на правом берегу Оби существовало Гусинское поместье царского кабинета, владевшего всеми борами и землями Сибири, приписанными к заводам Алтая... В 1877 г. из-за нехватки земли на прибрежной полоске Кривощековское крестьянское общество не приняло переселенцев из России, разрешив «выбрать место за Обью» для основания своего поселка».

Переселенцы выбрали небольшой взгорок возле устья речки Каменки и поселились в две улицы вдоль берега реки Каменки, назвав поселок «Кривощековский выселок».

Место это было окружено боровыми участками с разнолесьем и соединилось с деревней Каменской полевыми дорогами вдоль речки Каменки через березовые рощи...

Закаменская сторона начала застраиваться с 1890 года с подселения к Гусинской кабинетной даче и «десяти дворов» вдоль берега Оби. Сюда подселялись и крестьяне из Кривощековской...

План Закаменского участка был выполнен чиновником по особым поручениям Алтайского Горного округа М.Сергеевым в 1891 году...

С июля 1894 г. инженер-межевник Пеньковский выполнил первый план поселков при станции Обь, от Кривощековского выселка по дороге в Ганюшкино Зимовье и Закаменской стороне.. Так появился первый «сводный план поселков вдоль строящегося железнодорожного полотна от станции «Кривощеково» до станции «Обь».

Из Госархива Алтайского края (из переписки «О выселке села Кривощековского Кривощековской волости», из послания тридцати крестьян этого выселка от 1894 года): « семнадцать лет тому назад (то есть в 1877 году), приехав из России и усмотрев место на правом берегу Оби, против села Кривощековского, мы, взяв приемные приговора с дозволения Общества, поселились здесь, построили дома каждый по своим средствам... нам в 1893 году было объявлено от железнодорожного начальства, что постройки наши мы должны убрать... большинство же жителей выселка на правом берегу отказались переселяться в другое предложенное место и начали самовольно строиться по правому крутому берегу реки Каменки». Это поселение после «сливания» с другими уже в 1890 году (задолго до коронации Николая II) на карте Южной пограничной полосы Азиатской России издания Военного типографского отдела Главного штаба было названо Ново-Николаевским.

Подтверждением тому, что основание поселка Ново-Николаевского уходит своими корнями в конец XVII – начало XVIII веков является сообщение в «Справочной книге по Ново-Николаевску», изданной в местной типографии Н.П.Литвинова (1912 г.): «...Ново-николаевцы являются не первыми обитателями на занимаемом ими месте. Давно, сотни лет тому назад, самая высокая часть настоящего города была заселена неизвестными нам племенами. Еще видны и в настоящее время на месте, которое именуется «Чертово городище», следы юрточных построек. На юго-восток от жилищных следов виден земляной крепостной вал, противоположная валу сторона становища неизвестных нам обитателей ограждалась крутым и непреступным обрывом, спускающимся в реку Каменку. Невдалеке от крепостного вала, через лог, есть следы одиноко разбросанных холмиков, очевидно, следы могильников. Кто жил и когда покинул это место, мы, может быть, в состоянии будем узнать только тогда, когда археологи вскроют могильники...» Эта информация подтверждает, что и на правом берегу Оби (в районе места, где Каменка впадает в Обь) также были поселения (в конце XVII – начале XVIII вв.), с которыми была постоянная связь жителей Б.Кривощекова с помощью переправы.

Дальнейшее «укрупнение» селений в устье Каменки описано Н.Н.Протопоповым («Экономико-географический очерк «Новосибирск», Полиграфиздат, г.Новосибирск, 1948 г.): «...На правом берегу Оби на месте Новосибирска рос сосновый бор, а у самого берега Оби, ниже устья Каменки, была кучка хат... незадолго перед этим сюда переселившися «вятичей» и назвавших свой поселок Новая Деревня.

В 1893 г. в связи с начавшимися подготовительными работами по строительству железнодорожного моста и подходов к нему жители подлежащего сносу села Кривощековского стали переходить: одни на высокую сторону левого берега, другие – на правый берег реки Оби к устью Каменки, расселяясь среди соснового бора и рыбацких хат... Поселок называли Гусевкой... Число жителей в поселке до постройки железнодорожного моста составляло 104... В 1894 году состоялась закладка моста, а на месте нынешней станции «Новосибирск», где тоже рос большой сосновый бор, началась расчистка площади под станционные пути и саму станцию, получившую название «Обь». Около станционной площадки возник второй поселок».

Подтверждение этой информации имеет место и в многотомном сборнике «Россия, полное географическое описание нашего отечества (настольная дорожная книга для русских людей)», том 16 (под редакцией П.П.Семенова-Тян-Шанского): «До начала постройки железной дороги вблизи местоположения станции «Обь» существовал небольшой крестьянский поселок Гусевка Кривощековской волости Томского округа с населением 104 души обоего пола», то есть основания правобережной части города Ново-Николаевска так же, как на левобережье, началось намного раньше, чем в 1893! Здесь же, в 16-м томе, имеется фотоснимок поселка Ново-Николаевска, датированный 1889 годом. Удивляет факт, что и на этом снимке правобережный поселок уже имел название Ново-Николаевский.

В завершение обсуждения вопроса об основании Ново-Николаевска (Новосибирска) приведу мнение доктора исторических наук М.Шорникова («В.Н.»): «...Обыкновенно возникновение города связывают с железнодорожным мостом через Обь. Это так и не так. Не сам по себе мост, а железная дорога, прошедшая через мост, развитие железнодорожных станций «Обь» и «Кривощеково» стали решающими факторами развития города. Конечно, не было бы моста, не была бы дорога, не было бы двух железнодорожных станций... Следовательно, в основании города одинаковые права имеют левобережный Кривощековский поселок и правобережные поселки, ранее называемые Гусевка, Кривощековский выселок, Александровский и другие, которые после «слияния» 17 февраля 1898 года получили общее название – поселок Ново-Николаевский. Время основания первых поселений на левом и правом берегах Оби в районе будущего строительства моста, а затем города Ново-Николаевска следует считать конец XVII – начало XVIII вв. Это время и основание нашего города!отсюда

...Из «Описания Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении в октябре 1734 г.» узнаем, что Томский уезд в начале XVIII столетия был поделен на десять дискретов (зон) с расположенными в них деревнями и поселениями.

Интересующий нас восьмой дискрет, относящийся к Чеусскому острогу (рядом с современным п. Колывань), тогда включал в себя до 50 (!) деревень как по обе стороны Оби, так и на маленьких речках, впадающих в Обь, а также в низовьях Ини. Именно здесь, в границах территории современного Новосибирска, уже тогда существовали Большое и Малое Кривощеково, Усть-Инская (ниже устья Ини), Луговая (напротив Малого Кривощеково) и др.

Из справки облархива: «...На левом берегу Оби с 1690-х годов стояло с. Кривощеково, приютившись на узкой прибрежной полоске земли, оно вытянулось в одну улицу вдоль песчаного берега. Через реку к устью речки Каменки были переправы через Обь (там, на правом берегу Оби, уже тогда были поселения. – Г.Ч.).

В исследованиях профессора НГУ Н.А.Миненко уточняется время основания поселений на левом берегу Оби:

«...Тогда владельцы первых заимок, разбросанных по обширной территории Новосибирского приобья, предпочитали постоянно жить вблизи укрепленных пунктов...

В 1703 г. отряд служилых людей, посланных из Томска, воздвигнул Умревинский острог. В его район сразу же переселили несколько сосновских крестьянских семейств.

Одновременно сюда хлынули вольные колонисты – гуляющие люди из различных районов Сибири и Европейской части России... Часть переселенцев продолжила движение по Оби на юг, основывая новые деревни...

Вскоре возникает первое русское поселение на территории будущего Новосибирска – деревня Кривощековская, которая сразу же стала одним из центров русско-телеутской торговли... Примерно в одно время с ней появилось первое поселение на реке Берди – деревня Морозово...» Основателем деревни Кривощековской был Федор Кривощек, который позже, в 1716 году, уже жил в Новой Кривощековской деревне вблизи современного Барнаула.

Таким образом, имеющаяся информация свидетельствует, что на левом берегу Оби на будущей территории Новосибирска в конце XVII – начале XVIII века основано поселение Кривощековское, которое имеет непосредственное отношение к основанию нашего города.

Когда же основаны поселения, позже получившие (после слияния в единое) название Ново-Николаевское?

В документах облархива имеется информация: «...В начале XVIII в. на правом берегу Оби существовало Гусинское поместье царского кабинета, владевшего всеми борами и землями Сибири, приписанными к заводам Алтая... В 1877 г. из-за нехватки земли на прибрежной полоске Кривощековское крестьянское общество не приняло переселенцев из России, разрешив «выбрать место за Обью» для основания своего поселка».

Переселенцы выбрали небольшой взгорок возле устья речки Каменки и поселились в две улицы вдоль берега реки Каменки, назвав поселок «Кривощековский выселок».

Место это было окружено боровыми участками с разнолесьем и соединилось с деревней Каменской полевыми дорогами вдоль речки Каменки через березовые рощи...

Закаменская сторона начала застраиваться с 1890 года с подселения к Гусинской кабинетной даче и «десяти дворов» вдоль берега Оби. Сюда подселялись и крестьяне из Кривощековской...

План Закаменского участка был выполнен чиновником по особым поручениям Алтайского Горного округа М.Сергеевым в 1891 году...

С июля 1894 г. инженер-межевник Пеньковский выполнил первый план поселков при станции Обь, от Кривощековского выселка по дороге в Ганюшкино Зимовье и Закаменской стороне.. Так появился первый «сводный план поселков вдоль строящегося железнодорожного полотна от станции «Кривощеково» до станции «Обь».

Из Госархива Алтайского края (из переписки «О выселке села Кривощековского Кривощековской волости», из послания тридцати крестьян этого выселка от 1894 года): « семнадцать лет тому назад (то есть в 1877 году), приехав из России и усмотрев место на правом берегу Оби, против села Кривощековского, мы, взяв приемные приговора с дозволения Общества, поселились здесь, построили дома каждый по своим средствам... нам в 1893 году было объявлено от железнодорожного начальства, что постройки наши мы должны убрать... большинство же жителей выселка на правом берегу отказались переселяться в другое предложенное место и начали самовольно строиться по правому крутому берегу реки Каменки». Это поселение после «сливания» с другими уже в 1890 году (задолго до коронации Николая II) на карте Южной пограничной полосы Азиатской России издания Военного типографского отдела Главного штаба было названо Ново-Николаевским.

Подтверждением тому, что основание поселка Ново-Николаевского уходит своими корнями в конец XVII – начало XVIII веков является сообщение в «Справочной книге по Ново-Николаевску», изданной в местной типографии Н.П.Литвинова (1912 г.): «...Ново-николаевцы являются не первыми обитателями на занимаемом ими месте. Давно, сотни лет тому назад, самая высокая часть настоящего города была заселена неизвестными нам племенами. Еще видны и в настоящее время на месте, которое именуется «Чертово городище», следы юрточных построек. На юго-восток от жилищных следов виден земляной крепостной вал, противоположная валу сторона становища неизвестных нам обитателей ограждалась крутым и непреступным обрывом, спускающимся в реку Каменку. Невдалеке от крепостного вала, через лог, есть следы одиноко разбросанных холмиков, очевидно, следы могильников. Кто жил и когда покинул это место, мы, может быть, в состоянии будем узнать только тогда, когда археологи вскроют могильники...» Эта информация подтверждает, что и на правом берегу Оби (в районе места, где Каменка впадает в Обь) также были поселения (в конце XVII – начале XVIII вв.), с которыми была постоянная связь жителей Б.Кривощекова с помощью переправы.

Дальнейшее «укрупнение» селений в устье Каменки описано Н.Н.Протопоповым («Экономико-географический очерк «Новосибирск», Полиграфиздат, г.Новосибирск, 1948 г.): «...На правом берегу Оби на месте Новосибирска рос сосновый бор, а у самого берега Оби, ниже устья Каменки, была кучка хат... незадолго перед этим сюда переселившися «вятичей» и назвавших свой поселок Новая Деревня.

В 1893 г. в связи с начавшимися подготовительными работами по строительству железнодорожного моста и подходов к нему жители подлежащего сносу села Кривощековского стали переходить: одни на высокую сторону левого берега, другие – на правый берег реки Оби к устью Каменки, расселяясь среди соснового бора и рыбацких хат... Поселок называли Гусевкой... Число жителей в поселке до постройки железнодорожного моста составляло 104... В 1894 году состоялась закладка моста, а на месте нынешней станции «Новосибирск», где тоже рос большой сосновый бор, началась расчистка площади под станционные пути и саму станцию, получившую название «Обь». Около станционной площадки возник второй поселок».

Подтверждение этой информации имеет место и в многотомном сборнике «Россия, полное географическое описание нашего отечества (настольная дорожная книга для русских людей)», том 16 (под редакцией П.П.Семенова-Тян-Шанского): «До начала постройки железной дороги вблизи местоположения станции «Обь» существовал небольшой крестьянский поселок Гусевка Кривощековской волости Томского округа с населением 104 души обоего пола», то есть основания правобережной части города Ново-Николаевска так же, как на левобережье, началось намного раньше, чем в 1893! Здесь же, в 16-м томе, имеется фотоснимок поселка Ново-Николаевска, датированный 1889 годом. Удивляет факт, что и на этом снимке правобережный поселок уже имел название Ново-Николаевский.

В завершение обсуждения вопроса об основании Ново-Николаевска (Новосибирска) приведу мнение доктора исторических наук М.Шорникова («В.Н.»): «...Обыкновенно возникновение города связывают с железнодорожным мостом через Обь. Это так и не так. Не сам по себе мост, а железная дорога, прошедшая через мост, развитие железнодорожных станций «Обь» и «Кривощеково» стали решающими факторами развития города. Конечно, не было бы моста, не была бы дорога, не было бы двух железнодорожных станций... Следовательно, в основании города одинаковые права имеют левобережный Кривощековский поселок и правобережные поселки, ранее называемые Гусевка, Кривощековский выселок, Александровский и другие, которые после «слияния» 17 февраля 1898 года получили общее название – поселок Ново-Николаевский. Время основания первых поселений на левом и правом берегах Оби в районе будущего строительства моста, а затем города Ново-Николаевска следует считать конец XVII – начало XVIII вв. Это время и основание нашего города!отсюда

Показать спойлер

"…сознательная группа жителей Закаменской части считает долгом поставить в известность городское Народное собрание о нижеследующем.

В конце Самарской улицы, на р. Каменке выходит мыс, называемый «Городище». На этом мысу была крепость древних жителей Сибири, от которой сохранились контуры окопов и вал. «Городище» представляет большой интерес в археологическом отношении, что подтверждается хотя бы тем, что ни Алтайский округ, ни старая городская управа никому в аренду «Городище» не сдавали и таковое охраняли от разрушения.

В настоящее время варвары нахаловцы уничтожают памятник седой старины: валы крепости раскапываются, контуры окопов планируют и возводят на «Городище» самовольные жилые постройки без ведома Народного собрания.

Народное собрание, идя навстречу безземельной бедноте, отводит селитебные участки под жилые постройки, между тем самовольный захват городской земли и застройка таковой хулиганами с нарушением строительного, пожарного уставов и санитарии с каждым днем возрастает.

В течение июля и августа по берегам реки Каменки, в районе от Мостовой улицы до безымянного проулка, самовольно возведено девять жилых домов с надворными постройками, да на «Городище» строятся три дома, довольно приличных, что указывает, что нахалы-строители — люди не бедные.

Помимо той скорби, которую вызывает разрушение хулиганами памятника седой старины, нас беспокоит нарушение в жизни города законности и порядка, учиняемое обнаглевшими мерзавцами, превратившими долгожданную свободу в анархию.

…Силе должна противостоять сила, иначе порядка не будет. На этом основании сознательная группа жителей Закаменской части покорно просит городское Народное собрание: ликвидировать самовольные постройки на урочище, называемом «Городищем», со всей строгостию закона, постройки захватчиков-самоуправцев снести мерами милиции, дабы другим неповадно было, что послужит доказательством для темных масс тому, что в городском Народном собрании существует право и порядок, а не разруха и попустительство.

9-го сентября 1917 года.

С совершенным почтением и преданностию, группа сознательных жителей Закаменской части"

В конце Самарской улицы, на р. Каменке выходит мыс, называемый «Городище». На этом мысу была крепость древних жителей Сибири, от которой сохранились контуры окопов и вал. «Городище» представляет большой интерес в археологическом отношении, что подтверждается хотя бы тем, что ни Алтайский округ, ни старая городская управа никому в аренду «Городище» не сдавали и таковое охраняли от разрушения.

В настоящее время варвары нахаловцы уничтожают памятник седой старины: валы крепости раскапываются, контуры окопов планируют и возводят на «Городище» самовольные жилые постройки без ведома Народного собрания.

Народное собрание, идя навстречу безземельной бедноте, отводит селитебные участки под жилые постройки, между тем самовольный захват городской земли и застройка таковой хулиганами с нарушением строительного, пожарного уставов и санитарии с каждым днем возрастает.

В течение июля и августа по берегам реки Каменки, в районе от Мостовой улицы до безымянного проулка, самовольно возведено девять жилых домов с надворными постройками, да на «Городище» строятся три дома, довольно приличных, что указывает, что нахалы-строители — люди не бедные.

Помимо той скорби, которую вызывает разрушение хулиганами памятника седой старины, нас беспокоит нарушение в жизни города законности и порядка, учиняемое обнаглевшими мерзавцами, превратившими долгожданную свободу в анархию.

…Силе должна противостоять сила, иначе порядка не будет. На этом основании сознательная группа жителей Закаменской части покорно просит городское Народное собрание: ликвидировать самовольные постройки на урочище, называемом «Городищем», со всей строгостию закона, постройки захватчиков-самоуправцев снести мерами милиции, дабы другим неповадно было, что послужит доказательством для темных масс тому, что в городском Народном собрании существует право и порядок, а не разруха и попустительство.

9-го сентября 1917 года.

С совершенным почтением и преданностию, группа сознательных жителей Закаменской части"

От погоста Никольский к деревне Кривощеково и Кривощековский выселок, потом снова в честь св. Николая, но с приставкой "Ново"

Кстати погост - это сейчас сельское клдабище. а тогда если верить Википедии:

"Пого́ст — административно-территориальная единица на Руси, тип населённого пункта в Российской Федерации.

Впервые административно-территориальное деление в Киевской Руси установила княгиня Ольга, поделив Новгородскую землю на погосты и установив для них уроки; тем самым погост ассоциировался с местом остановки князя и его дружины во время сбора урока — погостьем (своего рода постоялый двор, от слов погостить, гостить, гостиница)".

Т.е. погост - это гостиница))) Ну в каком-то смысле (мрачном) кладбище-погост тоже гостиница, только на веки вечные (ттт)

"Дата выгрузки самарских вахтовиков сегодня празднуется в Новосибирске как День города." Мы хоть побратимы с Самарой?

Кстати погост - это сейчас сельское клдабище. а тогда если верить Википедии:

"Пого́ст — административно-территориальная единица на Руси, тип населённого пункта в Российской Федерации.

Впервые административно-территориальное деление в Киевской Руси установила княгиня Ольга, поделив Новгородскую землю на погосты и установив для них уроки; тем самым погост ассоциировался с местом остановки князя и его дружины во время сбора урока — погостьем (своего рода постоялый двор, от слов погостить, гостить, гостиница)".

Т.е. погост - это гостиница))) Ну в каком-то смысле (мрачном) кладбище-погост тоже гостиница, только на веки вечные (ттт)

Показать спойлер

На месте будущего Новосибирска сначала стоял Никольский погост - административно-торговая миссия у конной переправы через Обь (той самой, по линии которой через два столетия будет построен первый ж/д мост). Потом погост был поглощен Кривощековой деревней, оставившей нам загадку своего переименования (до 40-х годов 18 века это поселение все еще называли Никольским).

И наконец, в конце 19 века состоялось возращение первого имени. Селение (к этому моменту уже Кривощековский выселок на правом берегу) вновь получило имя св. Николая, только с приставкой "Ново".

На всякий случай напомню: старое-новое имя "поселку при станции Обь" дали жители левобережного Кривощеково, которые переселились на противополжный берег, потому что их село было принесено в жертву Транссибирской железной дороге.

Большое Кривощеково было снесено, так как на его месте были построены железнодорожные пути. Вот почему в документах той поры Кривощековским именуется правобережное поселение, основную массу жителей которого в какой-то момент составили землекопы из Самары, в огромном количестве привезенные на строительство ж/д моста (около четырех тысяч человек).

Дата выгрузки самарских вахтовиков сегодня празднуется в Новосибирске как День города.

Отцы-основатели нашего города, наверное, переворачиваются в своих гробах. Дело в том, что в начале 20 века никто в Ново-Николаевске себя первопоселенцами не считал. И уж точно не относил к числу таковых тот деклассированный сброд, который привезли на "стройку века" для земляных работ (эскаваторов с бульдозерами в те времена еще не было). Во всяком случае, коренные новониколаевцы ощущали себя наследниками двухсотлетней никольско-кривощековской истории.

О древности этих мест напоминала и "изюминка" города - настоящая, без дураков. О ней мы не знаем, потому что в большинстве своем не читали первых путеводителей по Ново-Николаевску, в которых рассказывается о "Чертовом Городище" - останках древней крепости, которые считались главной достопримечательностью города.

Строго говоря, нам до сих пор неизвестно, о руинах какого укрепленного города идет речь. Внятных археологических и исторических материалов на этот счет нет, остается только гадать. Учитывая, что конная переправа через Обь в древние времена была важнейшим стратегическим объектом, за обладание которым, возможно, велись войны, крепость должна была контролировать транспортный поток, двигающийся от одного берега к другому.

Косвенным подтвержением этой функции может служить аутентичная легенда 16 века о последних днях хана Кучума, который по одной из версий спасался от войска атамана Воейкова здесь, на границе "телеутской землицы", а значит, за стенами этой крепости.

отсюда

И наконец, в конце 19 века состоялось возращение первого имени. Селение (к этому моменту уже Кривощековский выселок на правом берегу) вновь получило имя св. Николая, только с приставкой "Ново".

На всякий случай напомню: старое-новое имя "поселку при станции Обь" дали жители левобережного Кривощеково, которые переселились на противополжный берег, потому что их село было принесено в жертву Транссибирской железной дороге.

Большое Кривощеково было снесено, так как на его месте были построены железнодорожные пути. Вот почему в документах той поры Кривощековским именуется правобережное поселение, основную массу жителей которого в какой-то момент составили землекопы из Самары, в огромном количестве привезенные на строительство ж/д моста (около четырех тысяч человек).

Дата выгрузки самарских вахтовиков сегодня празднуется в Новосибирске как День города.

Отцы-основатели нашего города, наверное, переворачиваются в своих гробах. Дело в том, что в начале 20 века никто в Ново-Николаевске себя первопоселенцами не считал. И уж точно не относил к числу таковых тот деклассированный сброд, который привезли на "стройку века" для земляных работ (эскаваторов с бульдозерами в те времена еще не было). Во всяком случае, коренные новониколаевцы ощущали себя наследниками двухсотлетней никольско-кривощековской истории.

О древности этих мест напоминала и "изюминка" города - настоящая, без дураков. О ней мы не знаем, потому что в большинстве своем не читали первых путеводителей по Ново-Николаевску, в которых рассказывается о "Чертовом Городище" - останках древней крепости, которые считались главной достопримечательностью города.

Строго говоря, нам до сих пор неизвестно, о руинах какого укрепленного города идет речь. Внятных археологических и исторических материалов на этот счет нет, остается только гадать. Учитывая, что конная переправа через Обь в древние времена была важнейшим стратегическим объектом, за обладание которым, возможно, велись войны, крепость должна была контролировать транспортный поток, двигающийся от одного берега к другому.

Косвенным подтвержением этой функции может служить аутентичная легенда 16 века о последних днях хана Кучума, который по одной из версий спасался от войска атамана Воейкова здесь, на границе "телеутской землицы", а значит, за стенами этой крепости.

отсюда

Показать спойлер

"Дата выгрузки самарских вахтовиков сегодня празднуется в Новосибирске как День города." Мы хоть побратимы с Самарой?

Сейчас читают

Молодое поколение 2004 - куда катимся ?

29996

112

Российские санкции! (часть 2)

92765

361

Ситуация в России.

222012

990

Еще версия.

Вот вам и роль личности в истории самопровозглашенной столицы Сибири. Не доказал бы и не факт. что мы бы состоялись

"...небольшое поселение планировалось стереть с лица земли, ведь начиналось строительство железной дороги из Сибири в Алтай. Голова Ново-Николаевска долгих три года отстаивал право своего города на существование. В конце концов, он доказал комиссии целесообразность проведения пути не через селение, а от него. Благодаря этому человеку город стал быстро развиваться и приобрел совершенно новый статус. Теперь он стал центром железнодорожной развязки".

Показать спойлер

Зарождение поселения началось в 19 веке со строительства небольшой гостиницы, названной в честь святого Николая. А уж затем пошло развитие города бурными темпами.

Истоки зарождения города

Гостиница, вспомогательные постройки в виде часовни и лобаза для торговли выполняли роль своеобразного пункта на границе реки Обь. По одну сторону которой жили русские, а по другую немногочисленный народ – телеуты.

Впоследствии так называемый пост перестал использоваться по назначению, и на этой территории образовалась небольшая деревушка. Назвали ее Кривощековской, в честь Федора Креницына по прозвищу Кривощек, который руководил строительством в поселении.

Особый статус

На правом берегу реки Обь в руинах крепости обитало агрессивное племя, поэтому деревня с русскими поселенцами расположилась только на левом берегу. Она в то время имела статус государства в государстве.

Формальными владельцами земель были Демидовы, которые держали многочисленные горные предприятия на территории Сибири. На самом деле, территория, на которой разрасталась деревня, была буфером между Теленгутией и Россией. Поэтому здесь можно было охотиться на равных условиях народам этих государств.

Немного позже крепость с необъятным бором на правом берегу вошла в состав Томской волости. Территория получила название «Гусинское имение». Возможно, в честь управляющего постоялым двором Гусина, который еще в 17 веке принимал уставших путников по дороге в далекий Алтайский край.

Есть теория, что название основывается на изменении словосочетания «Грустинский город». Так называлась некогда крепость, в которой жили и татары и русские. Таким образом, Гусинское имение не подчинялось Демидовым, и его население не выполняло тяжелые работы на рудниках.

Тяжелая жизнь

В середине 18 века Елизавета Петровна прибрала к рукам вольных жителей. Имение официально вошло в состав рудников Алтая и люди были вынуждены на них трудиться. Лишь через 100 лет, после отмены крепостного права, жители обрели свободу.

В конце 19 века население Кривощеково составляло около семисот человек. Им пришлось покинуть насиженное место. Потому как через деревню планировалось проводить Великий Сибирский Путь. Часть жителей переехала в соседние поселения. Оставшиеся перебрались на правый берег Оби, основав «Чертово городище». Такое название Кривощековский выселок получил из-за близкого соседства с аборигенами, жившими в руинах древней крепости.

Перемены к лучшему

Вопрос, почему Новосибирск назвали Новосибирском, часто задается жителям города. Они с гордостью на него отвечают. Ведь именно с этого небольшого поселения началась новая история огромной Сибири.

Рост города шел поэтапно:

1. Официальная дата основания Новосибирска – 30 апреля 1983 года. Именно в этот день в Кривощеково прибыли первые строители для возведения моста. Неподалеку начиналось строительство железнодорожной станции «Обь», организовывался поселок для рабочих.

2. Вскоре Николай I присвоил звание безуездного города поселению «при станции Обь». С тех пор он стал Ново-Николаевск. Впоследствии небольшое поселение планировалось стереть с лица земли, ведь начиналось строительство железной дороги из Сибири в Алтай.

3. Голова Ново-Николаевска долгих три года отстаивал право своего города на существование. В конце концов, он доказал комиссии целесообразность проведения пути не через селение, а от него. Благодаря этому человеку город стал быстро развиваться и приобрел совершенно новый статус. Теперь он стал центром железнодорожной развязки.

4. После революции 1917-го года власть в Ново-Николаевске перешла к Советам, но впоследствии была свергнута чешским легионом, была образована Автономная Сибирь. Недолго просуществовав, она пала от рук красной армии.

5. После войны все государственные структуры в городе перестали работать, царили разруха и голод. Новое правительство в 1921 году начинает активно восстанавливать поселение и железную дорогу. В Ново-Николаевске была открыта тюрьма.

6. В 1926 году город получает новое название – Новосибирск. За активное строительство и развитие город стали называть сибирским Чикаго. Немного позже в состав населенного пункта вошла Кривощековская слобода, переименованная в Заобский район.

7. Через пять лет Новосибирск стал центром Западно-Сибирского края, состоящего из 14 округов. В настоящее время это один из крупнейших городов России – центр Сибирского федерального округа.отсюда

Истоки зарождения города

Гостиница, вспомогательные постройки в виде часовни и лобаза для торговли выполняли роль своеобразного пункта на границе реки Обь. По одну сторону которой жили русские, а по другую немногочисленный народ – телеуты.

Впоследствии так называемый пост перестал использоваться по назначению, и на этой территории образовалась небольшая деревушка. Назвали ее Кривощековской, в честь Федора Креницына по прозвищу Кривощек, который руководил строительством в поселении.

Особый статус

На правом берегу реки Обь в руинах крепости обитало агрессивное племя, поэтому деревня с русскими поселенцами расположилась только на левом берегу. Она в то время имела статус государства в государстве.

Формальными владельцами земель были Демидовы, которые держали многочисленные горные предприятия на территории Сибири. На самом деле, территория, на которой разрасталась деревня, была буфером между Теленгутией и Россией. Поэтому здесь можно было охотиться на равных условиях народам этих государств.

Немного позже крепость с необъятным бором на правом берегу вошла в состав Томской волости. Территория получила название «Гусинское имение». Возможно, в честь управляющего постоялым двором Гусина, который еще в 17 веке принимал уставших путников по дороге в далекий Алтайский край.

Есть теория, что название основывается на изменении словосочетания «Грустинский город». Так называлась некогда крепость, в которой жили и татары и русские. Таким образом, Гусинское имение не подчинялось Демидовым, и его население не выполняло тяжелые работы на рудниках.

Тяжелая жизнь

В середине 18 века Елизавета Петровна прибрала к рукам вольных жителей. Имение официально вошло в состав рудников Алтая и люди были вынуждены на них трудиться. Лишь через 100 лет, после отмены крепостного права, жители обрели свободу.

В конце 19 века население Кривощеково составляло около семисот человек. Им пришлось покинуть насиженное место. Потому как через деревню планировалось проводить Великий Сибирский Путь. Часть жителей переехала в соседние поселения. Оставшиеся перебрались на правый берег Оби, основав «Чертово городище». Такое название Кривощековский выселок получил из-за близкого соседства с аборигенами, жившими в руинах древней крепости.

Перемены к лучшему

Вопрос, почему Новосибирск назвали Новосибирском, часто задается жителям города. Они с гордостью на него отвечают. Ведь именно с этого небольшого поселения началась новая история огромной Сибири.

Рост города шел поэтапно:

1. Официальная дата основания Новосибирска – 30 апреля 1983 года. Именно в этот день в Кривощеково прибыли первые строители для возведения моста. Неподалеку начиналось строительство железнодорожной станции «Обь», организовывался поселок для рабочих.

2. Вскоре Николай I присвоил звание безуездного города поселению «при станции Обь». С тех пор он стал Ново-Николаевск. Впоследствии небольшое поселение планировалось стереть с лица земли, ведь начиналось строительство железной дороги из Сибири в Алтай.

3. Голова Ново-Николаевска долгих три года отстаивал право своего города на существование. В конце концов, он доказал комиссии целесообразность проведения пути не через селение, а от него. Благодаря этому человеку город стал быстро развиваться и приобрел совершенно новый статус. Теперь он стал центром железнодорожной развязки.

4. После революции 1917-го года власть в Ново-Николаевске перешла к Советам, но впоследствии была свергнута чешским легионом, была образована Автономная Сибирь. Недолго просуществовав, она пала от рук красной армии.

5. После войны все государственные структуры в городе перестали работать, царили разруха и голод. Новое правительство в 1921 году начинает активно восстанавливать поселение и железную дорогу. В Ново-Николаевске была открыта тюрьма.

6. В 1926 году город получает новое название – Новосибирск. За активное строительство и развитие город стали называть сибирским Чикаго. Немного позже в состав населенного пункта вошла Кривощековская слобода, переименованная в Заобский район.

7. Через пять лет Новосибирск стал центром Западно-Сибирского края, состоящего из 14 округов. В настоящее время это один из крупнейших городов России – центр Сибирского федерального округа.отсюда

Показать спойлер

Вот вам и роль личности в истории самопровозглашенной столицы Сибири. Не доказал бы и не факт. что мы бы состоялись

"...небольшое поселение планировалось стереть с лица земли, ведь начиналось строительство железной дороги из Сибири в Алтай. Голова Ново-Николаевска долгих три года отстаивал право своего города на существование. В конце концов, он доказал комиссии целесообразность проведения пути не через селение, а от него. Благодаря этому человеку город стал быстро развиваться и приобрел совершенно новый статус. Теперь он стал центром железнодорожной развязки".

Т.е. погост - это гостиница))) Ну в каком-то смысле (мрачном) кладбище-погост тоже гостиница, только на веки вечные (ттт)да не беспокойтесь, не сглазите

зачем так мрачно - "погост" это место для "погостить" как с той, так и с другой стороны - своего рода "калинов мост" и там не всё столь мрачно...

зачем так мрачно - "погост" это место для "погостить" как с той, так и с другой стороны - своего рода "калинов мост" и там не всё столь мрачно...а вот спросить хотел - а где эта улица Самарская? по нынешним ориентирам? мне "сходу" кажется, что раз "закаменский", то где-то между Зыряновской и М Октябрьская?

ТОП 5

1

3

4