На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Глядя на ЭТО у меня в голове всплыло "я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик".

Тяжко женщинам придётся. Это им ещё родить советовали пораньше, да аборты запретить...

Тяжко женщинам придётся. Это им ещё родить советовали пораньше, да аборты запретить...

по мне тоже очень стильно. но в этом и есть признак брюзжащей старости быть против всего

А слева от ракеты - это мужчина с длинными волосами или женщина в такой одежде?Это метросексуал эпохи СССР.

Вообще, занятно, --- на рисунке 13 человек, и никто ничего не делает! Вот хоть бы у кого-нибудь был в руках молоток, отвертка, карандаш, блокнот... Но нет, сплошные тунеядцы. Наверное, учоные или либералы...

Парочка в центре нежно гладит фаллический символ того времени...

А вот кресла стильные, очень похоже на работу Egg 1958-го года датского дизайнера Якобсена (ссылка )

Какие либералы и прочие "алы" при СССР? Тунеядцы все в ссылку шли, на БАМ лес валить

Alippa

no status

Стадионы художник конечно как-то странно расположил. Под мостом, в воде получается)). Наверное Крымский мост в последний момент приказ пришел от самого на обложку вынести, вот и стало немного эклектичненько

Пришло указание втиснуть мост, вот и пририсовали. Лужники вообще зря, да простит меня самый большой начальник, выглядят стадионы как очистные сооружения. Оформитель догадался дополнить картину как- бы эфемерными объектами, сильно второго плана. Что это значит, каждый решит сам. Может просто обиделся.

Сейчас читают

Удаление родинок

132197

129

Красивый пушистый кот ищет доброго и ответственного хозяина

7922

59

Хайку NF

282108

993

Alippa

no status

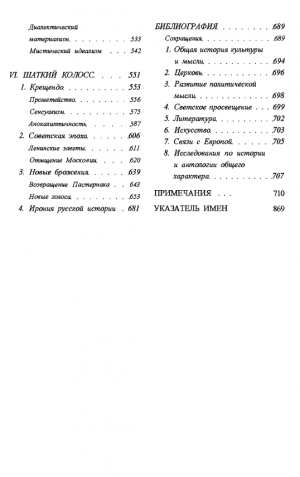

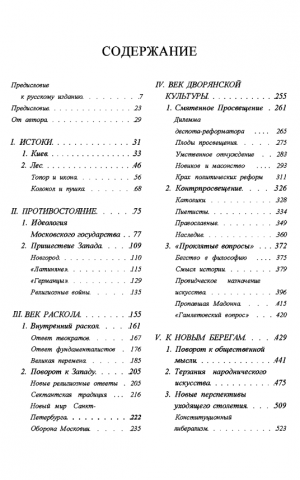

Биллингтон Джеймс Хедли_Икона и Топор. Опыт истолкования истории русской культуры_М._Изд-во «Рудомино»_2001_887с.pdf

Показать спойлер

"Джеймс Биллингтон считает, что до XIX в. нашей стране не была присуща самобытность, связанная с ее географическим положением, историческим прошлым и культурой. Поиски индивидуальности привели к возникновению бурных дебатов в интеллектуальных слоях общества в XIX в. А в начале XX в. произошли беспрецедентные социальные катаклизмы, результатом которых стало формирование утопической идеократии, зарождение великорусского национализма, санкционированного вождизма и авторитарного правления. Автор считает, что все это было прелюдией к полному драматизма хаотичному поиску национальной идентичности после краха системы, основанной на коммунистической идеологии. Произошли глубокие перемены в сознании людей, характеризующиеся уходом в безразличие, пессимизм и религиозность. Во второй части книги собраны статьи и выступления Дж.Биллингтона последних лет истории и культуре России"©

Показать спойлер

Ech_Aleks

минфа

Новая книга Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин». Книга появится в книжных магазинах 29 сентября, а продажи стартуют в единое время – 20:23 по Москве.

Alippa

no status

Alippa

no status

ПОЛЬСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ ИЛИ ПОЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР. Антон КЕМПИНСКИ, Варшава. Век ХХ и мир_Бюллетень Советского Комитета Защиты Мира_ежемесячно_1991_№6

Показать спойлер

ПОЛЬСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ ИЛИ ПОЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

Антон КЕМПИНСКИ, Варшава

.

’’Если сравнить Польшу со странами Запада, — пишет Ян Горский, — то во многих из них пьют столько же или даже больше, однако в немногих странах пьют так, как пьет поляк. Каковы причины этого польского способа пития?”—спрашивает

автор.

Существуют различные стили пития. Совсем по-разному люди пьют для того, чтобы забываться, залить горе или для создания обстановки приятного расслабления и хорошей компании. Можно выделить несколько стилей пития

.

— неврастеничный, контактный, дионисийский, героический и самоубийственный.

Неврастенический стиль основывается на том, что пьют небольшими дозами, но часто, когда человек устал или чем-то раздражен, то есть при основных проявлениях неврастенического синдрома. Хватает одной-двух рюмок, чтобы поправить настроение и уже в нем продолжать обычное существование.

.

—Контактный стйль питий формируется у тех, у кого обычные контакты людей по каким-либо причинам затруднены. Уже после малых доз человек становится гораздо более уверенным в себе, уменьшается субъективное ощущение дистанции по отношению к ’’значимым другим”, он легче вступает в соглашения. Молчащее общество уже после первого круга оживляется, люди кажутся более симпатичными и более интересными, возрастает ощущение принадлежности к одному социальному кругу — ”мы связаны”. Это стиль пития, принятый практически во всех культурах. Здесь пьют немного, хватает самых малых доз алкоголя.

От контактного стиля легко перейти к следующему

.

— дионисийскому. "Дионисийцы” пьют много, так как ищут состояния отключения, в котором можно оторваться от повседневной реальности. Согласно’ Ницше, "...аполлонистическое отношение к миру прежде всего ценит то, что ясно, очищено, замкнуто, уравновешенно, гармонично. Дионисийское отношение к реальности прежде всего ценит полноту и полнокровность жизни, ее напряжение, которое уничтожает все границы, отрицает все законы, разрушает всякую гармонию, динамика жизни становится более важной, чем ее содержание".

Выделенные Ницше отношения к миру соответствуют "темным и ясным пространствам жизни", связанным с основным биологическим ритмом — ритмом дня и ночи. День — это господство рассудка и реальности, ночь — господство таинственных сил, диких стремлений, экстаза, сна и панического страха. Человек не может жить только днем, ему нужна и ночь. Отсюда потребность в психозе, в ином видении мира, отличном от дневного. Алкоголь удовлетворяет эту потребность.

.

— Героический стиль пития требует употребления больших доз алкоголя. Только тогда возникает ощущение своей силы и готовности к великим свершениям, которое в наших условиях кончается, как правило, бесчинством. В этом случае алкоголь освобождает таящуюся в каждом человеке героическую потенцию, в наших условиях задавленную реальностью обыденной жизни. Героические стремления — одна из прекрасных черт молодости, которую народные вожди с древнейших времен используют для достижения не всегда благородных целей.

Питие для того, чтобы залить горе, — известное явление. Надо упиться "в стельку"для того, чтобы забыть о том, что болит, чтобы покончить хоть на время с собой и своим горем.

Агрессия по отношению к окружению, как правило, связывается с аутоагрессией. Героический стиль пития переплетается с

.

— самоубийственным. Со временем наступает алкогольная деградация, а за ней приходит и социальная смерть.

* * *

Загадка польского алкоголизма состоит в том, что Польша опережает все европейские страны по числу алкоголиков, отставая по количеству выпиваемого алкоголя "на душу населения". Поляки любили и любят "пить до дна". Превалируют у нас героический и самоубийственный стили пития... Это не значит, что другие стили не существуют, однако все они легко перерастают в эти два. Начинается "с одной, для компании", а кончается героически-самоубийственным питием "до упора" — до отключений.

Вообще, героически-самоубийственный оттенок в самосознании полякам не чужд. Ни один народ на свете не начинает своего гимна со слов "Отчизна еще не погибла...”. Эта нота звучит в словах "Варшавянки" — ..."сегодня твой триумф или смерть". Легенды о героической гибели польских легионеров, кавалерии, варшавских повстанцев, о Монте Кассино, точно так же, как и хроники (хоть и не всегда согласованные с исторической правдой), содержат описание польского мученичества и таят в себе тоску о героической смерти.

Существует ли народный характер? На этот вопрос нет однозначного ответа. С биологической точки зрения, вполне возможно существование народного характера. Условия среды (среди которых у человека немалую роль играют условия культуры) складываются таким способом, что одни личностные характеристики оказываются полезными, а другие — бесполезными. Люди, обладающие полезными личностными характеристиками, имеют большие шансы на выражение и воспроизводство, нежели те, у которых таких характеристик нет... Полученные популяции будут по совокупности характеристик отличаться от популяций, живущих в других природных и культурных условиях...

* * *

Применяя одну из психиатрических типологий, польское общество в целом можно определить как общество с доминированием психастенических и истерических характеристик. Истерические черты лучше всего характеризуют верхушку польского общества... Это. в первую очередь, желание нравиться своему окружению, стремление к показухе без четкого понимания своих обязанностей, польское ’’делай то — не делай это", фантазия, граничащая с фантастической псевдологией, бурные, хотя и неустойчивые чувства, легко и быстро переходящие от одной крайности к другой. Психастенические черты более всего подходят к описанию низов польского общества. Это тихие покорные люди, очень низко оценивающие себя, трудолюбивые и обязательные, стремящиеся всегда оставаться в тени, готовые провалиться под землю, только бы кому-то не помешать.

В какой-то мере оба описанных типа личности дополняют друг друга.

так что общество из таких людей может существовать — одни митингуют, а другие работают. Исчезли шляхтичи и польские крестьяне, но соответствующие формы поведения остались — шляхетское фанфаронство и рабская покорность. Оба описанных, на первый взгляд, противоположных типа объединяет одна важная характеристика. Для тех и других основным вопросом жизни является: "...а что обо мне подумают?" Истерик пытается добиться хорошего отношения окружения фанфаронадой, а психастеник — тихой обязательностью...

Алкоголь редуцирует напряжение, связанное с невозможностью ответить на вопрос об образе самого себя. Под его влиянием человек кажется себе лучше, благородней, интеллигентней, смелее и так далее. Однако приходится пить до дна, чтобы дойти до дна своей души. А дна этого в реальности нет, и чем глубже спускаешься в самого себя, тем темнее и больше желание покончить с собой. Алкоголь помогает, принося вместо смерти потерю сознания.

Представляется, что специфические черты польского алкоголизма можно вывести из доминирования истерических и психастенических характеристик в гипотетическом народном характере. Лечение поляка, следовательно, должно основываться на формировании у пациента сознания собственной ценности и воспитания способности к объективной самооценке.

.

Сокращенный перевод С.К.

©Век ХХ и мир_Бюллетень Советского Комитета Защиты Мира_ежемесячно_1991_№6

Антон КЕМПИНСКИ, Варшава

.

’’Если сравнить Польшу со странами Запада, — пишет Ян Горский, — то во многих из них пьют столько же или даже больше, однако в немногих странах пьют так, как пьет поляк. Каковы причины этого польского способа пития?”—спрашивает

автор.

Существуют различные стили пития. Совсем по-разному люди пьют для того, чтобы забываться, залить горе или для создания обстановки приятного расслабления и хорошей компании. Можно выделить несколько стилей пития

.

— неврастеничный, контактный, дионисийский, героический и самоубийственный.

Неврастенический стиль основывается на том, что пьют небольшими дозами, но часто, когда человек устал или чем-то раздражен, то есть при основных проявлениях неврастенического синдрома. Хватает одной-двух рюмок, чтобы поправить настроение и уже в нем продолжать обычное существование.

.

—Контактный стйль питий формируется у тех, у кого обычные контакты людей по каким-либо причинам затруднены. Уже после малых доз человек становится гораздо более уверенным в себе, уменьшается субъективное ощущение дистанции по отношению к ’’значимым другим”, он легче вступает в соглашения. Молчащее общество уже после первого круга оживляется, люди кажутся более симпатичными и более интересными, возрастает ощущение принадлежности к одному социальному кругу — ”мы связаны”. Это стиль пития, принятый практически во всех культурах. Здесь пьют немного, хватает самых малых доз алкоголя.

От контактного стиля легко перейти к следующему

.

— дионисийскому. "Дионисийцы” пьют много, так как ищут состояния отключения, в котором можно оторваться от повседневной реальности. Согласно’ Ницше, "...аполлонистическое отношение к миру прежде всего ценит то, что ясно, очищено, замкнуто, уравновешенно, гармонично. Дионисийское отношение к реальности прежде всего ценит полноту и полнокровность жизни, ее напряжение, которое уничтожает все границы, отрицает все законы, разрушает всякую гармонию, динамика жизни становится более важной, чем ее содержание".

Выделенные Ницше отношения к миру соответствуют "темным и ясным пространствам жизни", связанным с основным биологическим ритмом — ритмом дня и ночи. День — это господство рассудка и реальности, ночь — господство таинственных сил, диких стремлений, экстаза, сна и панического страха. Человек не может жить только днем, ему нужна и ночь. Отсюда потребность в психозе, в ином видении мира, отличном от дневного. Алкоголь удовлетворяет эту потребность.

.

— Героический стиль пития требует употребления больших доз алкоголя. Только тогда возникает ощущение своей силы и готовности к великим свершениям, которое в наших условиях кончается, как правило, бесчинством. В этом случае алкоголь освобождает таящуюся в каждом человеке героическую потенцию, в наших условиях задавленную реальностью обыденной жизни. Героические стремления — одна из прекрасных черт молодости, которую народные вожди с древнейших времен используют для достижения не всегда благородных целей.

Питие для того, чтобы залить горе, — известное явление. Надо упиться "в стельку"для того, чтобы забыть о том, что болит, чтобы покончить хоть на время с собой и своим горем.

Агрессия по отношению к окружению, как правило, связывается с аутоагрессией. Героический стиль пития переплетается с

.

— самоубийственным. Со временем наступает алкогольная деградация, а за ней приходит и социальная смерть.

* * *

Загадка польского алкоголизма состоит в том, что Польша опережает все европейские страны по числу алкоголиков, отставая по количеству выпиваемого алкоголя "на душу населения". Поляки любили и любят "пить до дна". Превалируют у нас героический и самоубийственный стили пития... Это не значит, что другие стили не существуют, однако все они легко перерастают в эти два. Начинается "с одной, для компании", а кончается героически-самоубийственным питием "до упора" — до отключений.

Вообще, героически-самоубийственный оттенок в самосознании полякам не чужд. Ни один народ на свете не начинает своего гимна со слов "Отчизна еще не погибла...”. Эта нота звучит в словах "Варшавянки" — ..."сегодня твой триумф или смерть". Легенды о героической гибели польских легионеров, кавалерии, варшавских повстанцев, о Монте Кассино, точно так же, как и хроники (хоть и не всегда согласованные с исторической правдой), содержат описание польского мученичества и таят в себе тоску о героической смерти.

Существует ли народный характер? На этот вопрос нет однозначного ответа. С биологической точки зрения, вполне возможно существование народного характера. Условия среды (среди которых у человека немалую роль играют условия культуры) складываются таким способом, что одни личностные характеристики оказываются полезными, а другие — бесполезными. Люди, обладающие полезными личностными характеристиками, имеют большие шансы на выражение и воспроизводство, нежели те, у которых таких характеристик нет... Полученные популяции будут по совокупности характеристик отличаться от популяций, живущих в других природных и культурных условиях...

* * *

Применяя одну из психиатрических типологий, польское общество в целом можно определить как общество с доминированием психастенических и истерических характеристик. Истерические черты лучше всего характеризуют верхушку польского общества... Это. в первую очередь, желание нравиться своему окружению, стремление к показухе без четкого понимания своих обязанностей, польское ’’делай то — не делай это", фантазия, граничащая с фантастической псевдологией, бурные, хотя и неустойчивые чувства, легко и быстро переходящие от одной крайности к другой. Психастенические черты более всего подходят к описанию низов польского общества. Это тихие покорные люди, очень низко оценивающие себя, трудолюбивые и обязательные, стремящиеся всегда оставаться в тени, готовые провалиться под землю, только бы кому-то не помешать.

В какой-то мере оба описанных типа личности дополняют друг друга.

так что общество из таких людей может существовать — одни митингуют, а другие работают. Исчезли шляхтичи и польские крестьяне, но соответствующие формы поведения остались — шляхетское фанфаронство и рабская покорность. Оба описанных, на первый взгляд, противоположных типа объединяет одна важная характеристика. Для тех и других основным вопросом жизни является: "...а что обо мне подумают?" Истерик пытается добиться хорошего отношения окружения фанфаронадой, а психастеник — тихой обязательностью...

Алкоголь редуцирует напряжение, связанное с невозможностью ответить на вопрос об образе самого себя. Под его влиянием человек кажется себе лучше, благородней, интеллигентней, смелее и так далее. Однако приходится пить до дна, чтобы дойти до дна своей души. А дна этого в реальности нет, и чем глубже спускаешься в самого себя, тем темнее и больше желание покончить с собой. Алкоголь помогает, принося вместо смерти потерю сознания.

Представляется, что специфические черты польского алкоголизма можно вывести из доминирования истерических и психастенических характеристик в гипотетическом народном характере. Лечение поляка, следовательно, должно основываться на формировании у пациента сознания собственной ценности и воспитания способности к объективной самооценке.

.

Сокращенный перевод С.К.

©Век ХХ и мир_Бюллетень Советского Комитета Защиты Мира_ежемесячно_1991_№6

Показать спойлер

Alippa

no status

О приобретениях и способе удерживать в подчинении завоеванные области

©Флетчер Джайлс_О государстве русском или образ правления русского царя._(Обыкновенно называемого Царём Московскимъ)_С описанием нравов и обычаев жителей этой страны_1591

Показать спойлер

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ О приобретениях и способе удерживать в подчинении завоеванные области

Русские цари в последние годы весьма распространили пределы своих владений.

Подчинив себе княжество Московское (ибо до этого времени, как сказано выше, они были только князьями Владимирскими), прежде всего овладели они как самим Новгородом, так и его областью на западе и северо-западе, чем значительно увеличили свои владения и усилились для покорения других областей.

Это было совершено Иваном, прадедом нынешнего царя Феодора, около 1480 года.

Он же начал воевать с Литвой и Ливонией, но покорение этих стран продолжал и довершил сын его Василий, покоривший сперва город Псков с его областью, потом город Смоленск, также с областью, и многие другие значительные города с принадлежавшим им обширным пространством земли, около 1514 года.

Побед этих, одержанных над леттами, или литовцами, в то время, когда князем у них был Александр, Василий добился скорее с помощью внутренних раздоров и измены некоторых из туземцев, нежели благодаря какой-либо особенной политике или собственной силе.

Но все завоевания были утрачены сыном его Иваном Васильевичем 8 или 9 лет тому назад по договору с польским королем Стефаном Баторием, к чему он принужден был превосходством поляков вследствие одержанной над ним победы и внутренними раздорами в своем государстве.

Несмотря на то что в настоящее время русский царь только с этой стороны оставил им владения их, именно: города Смоленск, Витебск, Чернигов и Белгород в Литве, в Ливонии же нет ни одного города, ни даже пяди земли.

В то время, когда Василий завоевал сначала эти земли, он дозволил туземцам удержать за собой их владения и жить во всех их городах с тем только, чтобы они платили ему подать, находясь под управлением русских воевод.

Но заговоры и бунты, открывшиеся вскоре после того, заставили его поступить с ними решительнее.

Итак, предприняв против них вторичный поход, он перебил и увез с собой три части жителей из четырех, коих после того отдал или продал татарам, служившим ему на войне, а вместо них поселил столько своих русских, сколько могло быть достаточным для усиления оставшихся туземцев вместе с его же военными гарнизонами.

Несмотря, однако, на это, царь сделал ошибку, взяв отсюда простой народ, который должен бы обрабатывать землю и очень легко и без всякой опасности мог бы содержаться в повиновении другими, лучшими средствами, и был после того принужден в продолжение нескольких лет кормить эту страну, особенно большие города, из доходов своих собственных владений в России, поскольку земля оставалась пустой и необработанной.

То же самое случилось с пристанью Нарвой в Ливонии, где сын его Иван Васильевич, для того чтобы держать в повиновении город и самую область, построил на другой стороне реки город с крепостью, названный Ивангородом.

Крепость велел он сделать так прочно и так оградить, что ее считали неприступной; после того как она была окончена, в награду архитектору, который был родом поляк, велел выколоть ему оба глаза, чтобы он не мог выстроить другой подобной крепости.

Но так как всех тамошних жителей царь оставил на прежнем месте, не уменьшив их количества или силы, то город и крепость вскоре после того были переданы во владение короля шведского.

На юго-восточной стороне они приобрели царства Казанское и Астраханское, завоеванные у татар покойным царем Иваном Васильевичем, отцом нынешнего государя, первое 35, а другое 33 года тому назад.

На север к Сибири принадлежит царю весьма широкое и длинное пространство земли, от Вычегды до реки Оби (около 1000 миль), так что он величает себя теперь "повелителем всей Сибирской земли".

Области Пермь и Печора, населенные народом, совершенно отличным от русских и говорящим на другом языке, покорены также в недавнее время, и то более страхом и угрозой меча, нежели действительно силой, так как это народ слабый и бедный, не имеющий никаких средств к защите.

Русский царь держит в повиновении свои настоящие владения таким образом.

В четырех главных пограничных городах -- Пскове, Смоленске, Астрахани и Казани определены известные лица из его думных бояр, хотя не самого знатного происхождения, но пользующиеся особенным доверием, коим предоставлена большая власть для поддержания и твердости их правления, нежели прочим князьям, определяемым в другие места, как было замечено выше, в статье об управлении областями.

Этих сановников царь сменяет иногда каждый год, иногда же в два или в три года раз, но уже долее не оставляет их на месте, кроме лиц, которые пользуются самым высоким доверием и особенным расположением, как сами по себе, так и по своей службе: иначе, если увеличить их срок, они могут войти в какие-либо близкие сношения с неприятелем (чему и были некоторые примеры), находясь столь далеко без всякого надзора.

Кроме того, города весьма хорошо защищены траншеями, крепостями и орудиями, с гарнизонами от 2000 до 3000 человек в каждом городе.

На случай осады их заранее снабжают продовольствием на два-три года вперед.

Четыре крепости -- Смоленск, Псков, Казань и Астрахань построены весьма хорошо и могут выдержать всякую осаду, так что их считают даже неприступными.

Что касается Печоры, Перми и той части Сибири, которая теперь принадлежит царю, то их удерживают тем же простым способом, каким они были покорены, то есть более угрозой меча, нежели самым оружием.

Во-первых, царь поселил в этих странах столько же русских, сколько там туземцев, и содержит там, сверх того, гарнизоны, хотя и незначительные по числу солдат, но достаточные для удержания туземцев в повиновении.

Во-вторых, здешние начальники и судьи все русские и сменяются царем очень часто, именно каждый год по два и по три раза, несмотря на то что здесь нечего слишком опасаться какого-либо нововведения.

В-третьих, он разделяет их на многие мелкие управления, подобно трости, переломленной на несколько мелких частей, так что, будучи разделены, они не имеют никакой силы, которой, впрочем, не имели и тогда, когда составляли одно целое.

В-четвертых, царь заботится, чтобы тамошние жители не имели ни оружия, ни денег, и для того налагает на них подати и обирает их, как только ему заблагорассудится, не оставляя им никаких средств сбросить с себя или облегчить это иго.

В Сибири, где царь продолжает свои завоевания, построено несколько крепостей и поставлены гарнизоны в числе около 6000 солдат из русских и поляков, которые царь усиливает, отправляя туда новые партии для населения по мере распространения владений.

Теперь, сверх того, во власти его находится брат царя сибирского, которого некоторые из военачальников убедили оставить свою родину, обещав ему отличное содержание и лучший образ жизни с русским царем, нежели какой он вел у себя в Сибири.

Его привезли в прошедшем году, и теперь он живет вместе с царем в Москве, получая хорошее содержание.

О правлении русского царя где бы то ни было, в странах ли наследственных или завоеванных, можно сказать следующее.

Во-первых, у народа отнимают оружие и другие средства к защите и не позволяют никому иметь их, кроме бояр.

Во-вторых, беспрестанно отнимают у него деньги, товары и в течение нескольких лет не оставляют ничего, кроме тела и жизни.

В-третьих, царь раздает и разделяет свои владения на многие мелкие части, учреждая в них отдельные управления, так что нет ни у кого довольно владений для того, чтобы усилиться, даже если бы были другие средства.

В-четвертых, области управляются людьми незначащими, не имеющими сами по себе силы и совершенно чуждыми жителям тех мест, коими заведывают.

В-пятых, царь сменяет обычно своих правителей один раз в год, дабы они не могли слишком сблизиться с народом или войти в сношения с неприятелем, если заведывают пограничными областями.

В- шестых, в одно и то же место он назначает правителей, неприязненных друг к другу, дабы один был как бы контролером над другим, как-то князей и дьяков, отчего из-за их взаимной зависти и соперничества меньше поводов опасаться тесных между ними сношений; кроме того, царь узнает этим путем обо всех злоупотреблениях.

В-седьмых, часто посылает он тайно в каждую область нарочных, пользующихся особенным его доверием, для разведывания обо всем, там происходящем, и обо всех тамошних беспорядках.

Это совершенно обычное дело, хотя такие лица посылаются невзначай и никому неизвестно, в какое время их должно ожидать.

©Флетчер Джайлс_О государстве русском или образ правления русского царя._(Обыкновенно называемого Царём Московскимъ)_С описанием нравов и обычаев жителей этой страны_1591г.

Русские цари в последние годы весьма распространили пределы своих владений.

Подчинив себе княжество Московское (ибо до этого времени, как сказано выше, они были только князьями Владимирскими), прежде всего овладели они как самим Новгородом, так и его областью на западе и северо-западе, чем значительно увеличили свои владения и усилились для покорения других областей.

Это было совершено Иваном, прадедом нынешнего царя Феодора, около 1480 года.

Он же начал воевать с Литвой и Ливонией, но покорение этих стран продолжал и довершил сын его Василий, покоривший сперва город Псков с его областью, потом город Смоленск, также с областью, и многие другие значительные города с принадлежавшим им обширным пространством земли, около 1514 года.

Побед этих, одержанных над леттами, или литовцами, в то время, когда князем у них был Александр, Василий добился скорее с помощью внутренних раздоров и измены некоторых из туземцев, нежели благодаря какой-либо особенной политике или собственной силе.

Но все завоевания были утрачены сыном его Иваном Васильевичем 8 или 9 лет тому назад по договору с польским королем Стефаном Баторием, к чему он принужден был превосходством поляков вследствие одержанной над ним победы и внутренними раздорами в своем государстве.

Несмотря на то что в настоящее время русский царь только с этой стороны оставил им владения их, именно: города Смоленск, Витебск, Чернигов и Белгород в Литве, в Ливонии же нет ни одного города, ни даже пяди земли.

В то время, когда Василий завоевал сначала эти земли, он дозволил туземцам удержать за собой их владения и жить во всех их городах с тем только, чтобы они платили ему подать, находясь под управлением русских воевод.

Но заговоры и бунты, открывшиеся вскоре после того, заставили его поступить с ними решительнее.

Итак, предприняв против них вторичный поход, он перебил и увез с собой три части жителей из четырех, коих после того отдал или продал татарам, служившим ему на войне, а вместо них поселил столько своих русских, сколько могло быть достаточным для усиления оставшихся туземцев вместе с его же военными гарнизонами.

Несмотря, однако, на это, царь сделал ошибку, взяв отсюда простой народ, который должен бы обрабатывать землю и очень легко и без всякой опасности мог бы содержаться в повиновении другими, лучшими средствами, и был после того принужден в продолжение нескольких лет кормить эту страну, особенно большие города, из доходов своих собственных владений в России, поскольку земля оставалась пустой и необработанной.

То же самое случилось с пристанью Нарвой в Ливонии, где сын его Иван Васильевич, для того чтобы держать в повиновении город и самую область, построил на другой стороне реки город с крепостью, названный Ивангородом.

Крепость велел он сделать так прочно и так оградить, что ее считали неприступной; после того как она была окончена, в награду архитектору, который был родом поляк, велел выколоть ему оба глаза, чтобы он не мог выстроить другой подобной крепости.

Но так как всех тамошних жителей царь оставил на прежнем месте, не уменьшив их количества или силы, то город и крепость вскоре после того были переданы во владение короля шведского.

На юго-восточной стороне они приобрели царства Казанское и Астраханское, завоеванные у татар покойным царем Иваном Васильевичем, отцом нынешнего государя, первое 35, а другое 33 года тому назад.

На север к Сибири принадлежит царю весьма широкое и длинное пространство земли, от Вычегды до реки Оби (около 1000 миль), так что он величает себя теперь "повелителем всей Сибирской земли".

Области Пермь и Печора, населенные народом, совершенно отличным от русских и говорящим на другом языке, покорены также в недавнее время, и то более страхом и угрозой меча, нежели действительно силой, так как это народ слабый и бедный, не имеющий никаких средств к защите.

Русский царь держит в повиновении свои настоящие владения таким образом.

В четырех главных пограничных городах -- Пскове, Смоленске, Астрахани и Казани определены известные лица из его думных бояр, хотя не самого знатного происхождения, но пользующиеся особенным доверием, коим предоставлена большая власть для поддержания и твердости их правления, нежели прочим князьям, определяемым в другие места, как было замечено выше, в статье об управлении областями.

Этих сановников царь сменяет иногда каждый год, иногда же в два или в три года раз, но уже долее не оставляет их на месте, кроме лиц, которые пользуются самым высоким доверием и особенным расположением, как сами по себе, так и по своей службе: иначе, если увеличить их срок, они могут войти в какие-либо близкие сношения с неприятелем (чему и были некоторые примеры), находясь столь далеко без всякого надзора.

Кроме того, города весьма хорошо защищены траншеями, крепостями и орудиями, с гарнизонами от 2000 до 3000 человек в каждом городе.

На случай осады их заранее снабжают продовольствием на два-три года вперед.

Четыре крепости -- Смоленск, Псков, Казань и Астрахань построены весьма хорошо и могут выдержать всякую осаду, так что их считают даже неприступными.

Что касается Печоры, Перми и той части Сибири, которая теперь принадлежит царю, то их удерживают тем же простым способом, каким они были покорены, то есть более угрозой меча, нежели самым оружием.

Во-первых, царь поселил в этих странах столько же русских, сколько там туземцев, и содержит там, сверх того, гарнизоны, хотя и незначительные по числу солдат, но достаточные для удержания туземцев в повиновении.

Во-вторых, здешние начальники и судьи все русские и сменяются царем очень часто, именно каждый год по два и по три раза, несмотря на то что здесь нечего слишком опасаться какого-либо нововведения.

В-третьих, он разделяет их на многие мелкие управления, подобно трости, переломленной на несколько мелких частей, так что, будучи разделены, они не имеют никакой силы, которой, впрочем, не имели и тогда, когда составляли одно целое.

В-четвертых, царь заботится, чтобы тамошние жители не имели ни оружия, ни денег, и для того налагает на них подати и обирает их, как только ему заблагорассудится, не оставляя им никаких средств сбросить с себя или облегчить это иго.

В Сибири, где царь продолжает свои завоевания, построено несколько крепостей и поставлены гарнизоны в числе около 6000 солдат из русских и поляков, которые царь усиливает, отправляя туда новые партии для населения по мере распространения владений.

Теперь, сверх того, во власти его находится брат царя сибирского, которого некоторые из военачальников убедили оставить свою родину, обещав ему отличное содержание и лучший образ жизни с русским царем, нежели какой он вел у себя в Сибири.

Его привезли в прошедшем году, и теперь он живет вместе с царем в Москве, получая хорошее содержание.

О правлении русского царя где бы то ни было, в странах ли наследственных или завоеванных, можно сказать следующее.

Во-первых, у народа отнимают оружие и другие средства к защите и не позволяют никому иметь их, кроме бояр.

Во-вторых, беспрестанно отнимают у него деньги, товары и в течение нескольких лет не оставляют ничего, кроме тела и жизни.

В-третьих, царь раздает и разделяет свои владения на многие мелкие части, учреждая в них отдельные управления, так что нет ни у кого довольно владений для того, чтобы усилиться, даже если бы были другие средства.

В-четвертых, области управляются людьми незначащими, не имеющими сами по себе силы и совершенно чуждыми жителям тех мест, коими заведывают.

В-пятых, царь сменяет обычно своих правителей один раз в год, дабы они не могли слишком сблизиться с народом или войти в сношения с неприятелем, если заведывают пограничными областями.

В- шестых, в одно и то же место он назначает правителей, неприязненных друг к другу, дабы один был как бы контролером над другим, как-то князей и дьяков, отчего из-за их взаимной зависти и соперничества меньше поводов опасаться тесных между ними сношений; кроме того, царь узнает этим путем обо всех злоупотреблениях.

В-седьмых, часто посылает он тайно в каждую область нарочных, пользующихся особенным его доверием, для разведывания обо всем, там происходящем, и обо всех тамошних беспорядках.

Это совершенно обычное дело, хотя такие лица посылаются невзначай и никому неизвестно, в какое время их должно ожидать.

©Флетчер Джайлс_О государстве русском или образ правления русского царя._(Обыкновенно называемого Царём Московскимъ)_С описанием нравов и обычаев жителей этой страны_1591г.

Показать спойлер

©Флетчер Джайлс_О государстве русском или образ правления русского царя._(Обыкновенно называемого Царём Московскимъ)_С описанием нравов и обычаев жителей этой страны_1591

Alippa

no status

О татарах и других пограничных народах, с коими русские имеют наиболее сношений, военных и мирных

Показать спойлер

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ О татарах и других пограничных народах, с коими русские имеют наиболее сношений, военных и мирных

Соседи, с коими они находятся в более близких сношениях как в мирное, так и в военное время, --

- во-первых, татары,

- во-вторых, поляки, русскими называемые ляхами по имени первого основателя их государства, которого звали Ляхом или Лехом; но к этому имени прибавлено слово "по", означающее народ, и таким образом составилось название "поляк", то есть народ или потомство Ляха, известные у латинских народов по свойству их письменного языка под именем полян;

- в-третьих, шведы.

Поляки и шведы пользуются большей известностью в Европе, нежели татары, которые живут от нас далее, принадлежа к азиатским народам.

Они разделяются на многие поколения, различные одно от другого и по названию, и по управлению.

Самые значительные и могущественные из них татары крымские (называемые некоторыми Великим ханом), которые живут на юге и юго-востоке от России и наиболее тревожат ее частыми набегами, как правило, раз в год, проникая иногда очень далеко во внутренние ее области.

В 1571 году они дошли до Москвы с 200 000 войском без всякого боя или сопротивления, оттого что тогдашний русский царь (Иван Васильевич), выступивший против них со своей армией, сбился с дороги, но, как полагают, с намерением, не смея вступить в битву, потому что сомневался в своем дворянстве и военачальниках, будто бы замышлявших выдать его татарам.

Сам город неприятель не взял, но зажег его предместья, которые, состоя из деревянных строений, без камня, кирпича или глины, кроме немногих наружных покоев, сгорели с такой быстротой, и огонь так далеко распространился, что в четыре часа не стало большей части города, имеющего до 30 миль или более в окружности.

Зрелище было ужасное: в сильном и страшном огне, обнявшем весь город, люди горели и в домах, и на улицах; но еще более погибло тех, которые хотели пройти в самые дальние от неприятеля ворота, где, собравшись отовсюду в огромную толпу и перебивая друг у друга дорогу, так стеснились в воротах и прилежащих к ним улицах, что в три ряда шли по головам один другого и верхние давили тех, которые были под ними.

Таким образом, в одно и то же время от огня и давки погибло, как сказывают, 800 000 человек или более.

Запалив город и насладившись зрелищем яркого пламени, крымский хан возвратился домой со своим войском и прислал, как мне говорили, русскому царю нож, чтобы он зарезал себя после такой потери и в таком отчаянии, не смея уже ни встретить неприятеля в поле, ни положиться на своих друзей и подданных.

Главный повод к беспрерывной вражде русских с крымцами составляют некоторые пограничные земли, на которые имеют притязание татары, между тем как ими владеют русские.

Татары утверждают, что кроме Астрахани и Казани, древнего владения восточных татар, вся страна от их границ на север и запад до города Москвы с самой Москвой принадлежит им.

Это кажется справедливым, судя по словам самих русских, рассказывающих об особенном обряде, который русский царь должен был повторять каждый год в знак своего подданства Великому хану крымскому и который заключался в том, что русский царь, стоя подле ханской лошади, на которой тот сидел, должен был кормить ее овсом из собственной шапки, что происходило в самом Кремле московском.

Этот обряд, как они говорят, продолжался до времен Василия, деда нынешнего царя.

Он, взяв верх над крымским царем благодаря хитрости одного из своих дворян, Ивана Дмитриевича Бельского, принял охотно следующий выкуп, именно: означенный обряд заменил определенной данью мехами, от которой также впоследствии отказался отец нынешнего царя.

На этом основании они продолжают вражду: русские защищают свою страну и земли, ими приобретенные, а крымские татары делают на них набеги один или два раза в год, именно около Троицына дня, но чаще во время жатвы.

Когда идет войной сам Великий крымский хан, то ведет он с собою огромную армию в 100 000 или 200 000 человек.

В противном случае они делают кратковременные и внезапные набеги с меньшим числом войска, кружась около границы подобно тому, как летают дикие гуси, захватывая по дороге все и стремясь туда, где видят добычу.

Обыкновенный их способ вести войну, так как они весьма многочисленны, заключается в том, что они разделяются на несколько отрядов и, стараясь привлечь русских к одному или двум местам на границе, сами нападают на какое-либо другое место, оставленное без защиты.

Они сражаются и распределяют свои силы подобно русским (о чем было говорено выше) с той только разницей, что все выезжают на конях и не имеют при себе ничего, кроме лука, колчана со стрелами и кривой сабли на манер турецкой.

Они отличные наездники и так же хорошо стреляют назад, как и вперед.

Некоторые кроме другого оружия берут с собою пики, похожие на рогатины, с которыми ходят на медведей.

Простой воин не носит других доспехов, кроме своей обычной одежды, то есть черной бараньей шкуры, надеваемой днем шерстью вверх, а ночью шерстью вниз, и такой же шапки.

Но мурзы, или дворяне, подражают туркам и в одежде, и в вооружении.

Когда войску случается переходить через реку, они ставят вместе трех или четырех лошадей и к хвостам их привязывают длинные бревна, на которые садятся, и таким образом перегоняют лошадей через реку.

В рукопашном бою, когда дело доходит до общего сраженья, они, как говорят, действуют лучше русских, будучи свирепы от природы, но от беспрерывной войны делаясь еще храбрее и кровожаднее, ибо не знают никаких мирных гражданских занятий.

Несмотря на это, они хитрее, нежели можно думать, судя по их варварскому быту.

Делая постоянные набеги и грабя своих пограничных соседей, они очень сметливы и изобретательны на всякие хитрости для своих выгод.

Это доказали они, например, в войне с Белой IV, королем венгерским, когда, напав на него с 500 000 войском, одержали над ним блистательную победу.

Убив королевского канцлера Николая Чиника, они нашли у него собственную печать короля.

Такой находкой воспользовались они тотчас для составления поддельных грамот от королевского имени во все города и селения, лежавшие близ того места, где происходило сражение, с предписанием, чтобы жители ни в каком случае не выступали сами и не вывозили пожитков из своих жилищ, но оставались бы спокойно на местах, ничего не опасаясь, и не предавали бы разоренное отечество в руки столь презренного и варварского неприятеля, каковы татары (придавая себе еще множество других позорных названий), ибо хотя и утратил он свои снаряды и лишился нескольких бродяг, шедших в беспорядке, однако не сомневается возвратить потерянное и одержать сверх того решительную победу, если только дикие татары осмелятся сразиться с ним в поле.

С этой целью они заставили некоторых молодых людей, взятых в плен, написать грамоты на польском языке и, приложив к ним королевскую печать, отправили их во все части Венгрии, лежащие подле места сражения.

Тогда венгры, собиравшиеся уже бежать со своим имуществом, женами и детьми, по получении известия о поражении короля, успокоившись этими подложными грамотами, остались дома и таким образом сделались добычей татар, которые напали на них внезапно всей своей массой и захватили их прежде, нежели они успели принять какие-либо меры.

При осаде города или крепости они всегда вступают в продолжительные переговоры и делают заманчивые предложения, чтобы убедить к сдаче, обещая исполнить все, что только потребуют жители, но, овладев местом, становятся жестокими.

В этом случае у них есть правило быть справедливыми только со своими.

Они не любят вступать в бой, но у них есть некоторые засады, куда, показавшись однажды и сразившись слегка, они тотчас же удаляются, будто в страхе, и таким образом, если возможно, завлекают сюда неприятеля.

Но русские, зная хорошо их обычаи, бывают с ними весьма осторожны.

Когда они делают набег с небольшим войском, то сажают на лошадей чучел в виде людей, чтобы их казалось более.

Устремляясь на неприятеля, бросаются они с большим визгом и кричат все вдруг: "Олла билла! Олла билла!" (Бог в помощь! Бог в помощь!).

Смерть до того презирают, что охотнее соглашаются умереть, нежели уступить неприятелю, и, будучи разбиты, грызут оружие, если не могут уже сражаться или помочь себе.

Из этого видно, какая разница между татарином, который предается столь отчаянной храбрости, и русским или турком.

Солдат русский, если он начал уже раз отступать, то все спасение свое полагает в скором бегстве, а если взят неприятелем, то не защищается и не умоляет о жизни, будучи уверен, что должен умереть.

Турок же обыкновенно, как скоро потеряет надежду спастись бегством, начинает умолять о жизни, бросает оружие, протягивает обе руки и поднимает их вверх, как бы дозволяя связать себя, надеясь, что его оставят в живых, если он согласится быть рабом неприятеля.

Главную добычу, которой татары домогаются во всех войнах своих, составляет большое число пленных, особенно мальчиков и девочек, коих они продают туркам и другим соседям.

С этой целью они берут с собой большие корзины, похожие на хлебные, для того, чтобы осторожно возить с собой взятых в плен детей; но если кто из них ослабеет или занеможет на дороге, то ударяют его оземь или о дерево и мертвого бросают.

Рядовые не обязаны стеречь пленных и другую добычу, дабы не отвлекаться от военных занятий; но у них есть особые отряды в войске, которые определены нарочно для того, чтобы принимать и стеречь пленных и другую добычу.

Русские, смежные с ними, привыкнув к ежегодным их нападениям в летнее время, держат у себя очень мало скота, кроме свиней, которых татары не трогают и не угоняют, потому что они одной религии с турками и не употребляют в пищу свиного мяса.

О Христе и Спасителе нашем у них те же понятия, какие принимают турки в своем алкоране, то есть что Он родился от ангела Гавриила и Девы Марии, что Он был великий пророк и будет судьей вселенной в последний день.

Во всех прочих предметах они сообразуются также с правилами турок, испытав силы турецкие при взятии ими у них Азова, Каффы и других городов близ Эвксинского, или Черного, моря, которые прежде того платили дань крымским татарам.

Таким образом, теперь даже в крымские ханы обыкновенно избирается один из дворян, назначаемых турецким государем, и этим путем турки дошли наконец до того, что крымские татары отдают им десятую часть своей добычи, приобретаемой войной с христианами.

В религиозном отношении отличаются они от турок тем, что у них есть истуканы, сделанные из шелка или другой материи, наподобие человека, которых они привязывают к дверям своих походных жилищ для того, чтобы они были Янусами, или сберегателями их дома.

Не всякий может делать таких идолов, а только некоторые освященные женщины, заведывающие этими и другими подобными предметами.

Кроме того, у них есть изображение их государя, или Великого хана, в огромном размере, которое они выставляют в походах на каждой стоянке и перед которым должен преклоняться каждый, мимо проходящий, будь он татарин или иностранец.

Они верят в волшебство и во всякие предзнаменования, что бы им ни случалось видеть или слышать.

При вступлении в брак они не уважают ни свойства, ни кровного родства.

Нельзя жениться только на матери, сестре, дочери, и хотя новобрачный берет молодую к себе в дом и живет с ней, но не признает ее своей женой до тех пор, пока у них не будет потомства.

Тогда берет он у ее родственников приданое, которое заключается в лошадях, овцах, коровах и проч.; если же по прошествии известного времени она окажется бесплодной, то отправляет ее назад в ее семейство.

Первые у них лица после их царя -- некоторые князья, называемые ими мурзами или дивей-мурзами, из коих каждый имеет в своем распоряжении отдельный отряд, называющийся ордой и состоящий из 10 000, 20 000 или 40 000 человек.

Если царь имеет в них нужду для войны, то они обязаны явиться и привести с собой известное число своих солдат, так, чтобы у каждого было по крайней мере две лошади, одна для езды, другая на убой, когда дойдет очередь есть его лошадь, ибо их пищу составляет большей частью лошадиное мясо, которое они едят без хлеба и без всего другого.

По этой причине если русскому случится взять в плен татарина, то он непременно найдет у него лошадиную ногу или другую часть лошади, привязанную к седлу.

В прошедшем году, в бытность мою в Москве, приезжал сюда Кириак-мурза, племянник теперешнего крымского царя, отец которого прежде был царем, с 300 татарами и двумя женами, из которых одна была вдова, оставшаяся после его брата.

Угостив его весьма хорошо по русскому обычаю, отправили к нему на дом в санях по случаю его приезда, чтобы приготовить ему вместе с его товарищами ужин, двух очень больших и жирных лошадей, изрубленных в куски.

Это мясо они предпочитают всякому другому, уверяя, что оно питательнее бычачьего, бараньего и проч.

Но удивительно, что, хотя все они выезжают на войну на лошадях и все едят лошадиное мясо, все-таки сверх того каждый год приводят в Москву для обмена на другие товары от 30 000 до 40 000 татарских лошадей, которых называют конями.

Они держат также большие стада коров и черных овец более для шкуры и молока, которое возят с собой в больших бутылях, нежели для мяса, хотя изредка едят и его.

Отчасти употребляют они также рис, винные ягоды и другие плоды; пьют же молоко или теплую кровь, мешая обыкновенно вместе эти оба напитка.

Иногда на пути пускают лошади кровь из жилы и пьют ее теплой пока она течет.

Городов они не строят, равно как и постоянных жилищ, но у них есть подвижные дома, называемые по-латыни вежами, устроенные на колесах подобно пастушеским хатам.

Эти повозки они берут с собой, когда отправляются на другое место, и туда же перегоняют скот свой.

Прибыв на новую стоянку, они расставляют свои повозки рядами в большом порядке, так что между ними образуются улицы, и все вместе имеет вид большого города.

Таким образом жизни довольствуется и сам царь, у которого нет никакой другой столицы во всем царстве, кроме агоры, или деревянного города, который перевозят за ним всюду.

Что касается постоянных и прочных зданий, какие строят в других государствах, то, по мнению их, они вредны для здоровья и неудобны.

Переселение на новые места вместе с домами и скотом начинается у них весной по направлению от южных их владений к северным.

Таким образом, продвигаясь все вперед, до тех пор пока не истравят всех лугов до самой отдаленной границы своей земли на севере, возвращаются они после того опять тем же путем на юг, где и зимуют, останавливаясь на каждых десяти или двенадцати милях, ибо между тем трава уже подрастет и скот уже может щипать траву на возвратном пути.

От Щелкалы по направлению к Каспийскому морю до русской границы страна их весьма удобна, особенно на юге и юго-востоке, но лежит без пользы, поскольку необработана.

Они вовсе не употребляют денег и потому предпочитают медь и сталь всем другим металлам, особенно сталь булатную, из которой делают сабли, ножи и другие нужные вещи.

Что касается золота и серебра, то они нарочно не пускают их в обращение, точно так как вовсе не обрабатывают земли, чтобы свободнее предаваться своей кочевой жизни и не подвергать страну свою набегам.

Этим они много выигрывают перед всеми своими соседями, на которых всегда нападают, между тем как сами постоянно свободны от их набегов.

Из тех же, кто вторгался в их владения (как, например, в древности Кир и Дарий Гистасп с восточной и юго-восточной стороны), никто не имел успеха, как видно из истории того времени, потому что, в случае нападения на них какого-либо неприятеля, они заманивают его, показывая вид, что бегут и уклоняются от него, как бы из страха, пока не завлекут его довольно далеко в свои внутренние владения, и когда у него истощатся жизненные припасы (что непременно должно случиться там, где ничего нельзя достать), преграждают ему все пути и запирают его своими толпами.

Этой хитростью, как видно из истории Турецкого государства Лаоника Халкондила, они едва не захватили огромные полчища Тамерлана, который мог спастись только самым скорым бегством к реке Танаису, или Дону, потеряв, однако, множество людей и военных снарядов.

В истории, написанной Пахимером Греком (об императорах константинопольских от начала царствования Михаила Палеолога до времен Андроника Старшего), встречается, как помнится мне, известие об одном Ногае, полководце татарском, служившем царю восточных татар по имени Казану, от которого город и царство Казань, вероятно, заимствовали свое название, что он не принял жемчуга и драгоценных камней, присланных ему в дар Михаилом Палеологом, спрашивая, на что они годны и могут ли предостерегать от болезней, смерти или других бедствий в жизни или нет.

Из этого можно заключить, что они всегда и прежде ценили предметы в смысле их пользы.

Что касается их наружности и телосложения, то у них лица широкие и плоские, притом желтые от загара и смуглые, взгляд свирепый и страшный; над верхней губой и на подбородке несколько редких волос; стан легкий и стройный, а ноги короткие, как бы нарочно созданные для верховой езды, к которой они привыкают с малолетства.

Говорят они скоро и громким голосом, как бы выходящим из какой-то пустоты; когда же поют, то можно подумать, что ревет корова или воет большая цепная собака.

Главное занятие их состоит в стрельбе, к которой они приучают детей с малолетства, не давая им есть до тех нор, пока не попадут в цель, намеченную на каком-нибудь обрубке.

Это тот же самый народ, который греки и римляне называли иногда скифами, номадами или скифскими пастухами.

Некоторые полагают, что турки происходят от крымских татар, и это мнение разделяет также греческий историк Лаоник Халкондил в первой книге своей истории турецкого государства, основывая его на разных, весьма вероятных предположениях.

Во-первых, об этом говорит само название, ибо слово "турок" значит пастух или человек, ведущий кочевую и дикую жизнь.

Так действительно и называли всегда скифских татар, между тем как греки именовали ????? ????? или скифские пастухи.

Второе, принимаемое им основание, -- то, что турки, в его время жившие в Малой Азии, именно в Лидии, Карии, Фригии и Каппадокии, говорили тем же языком, что и татары, обитавшие между рекой Танаисом, или Доном, и Сарматией, которые (как очень хорошо известно) и есть татары, называемые крымскими.

Даже теперь народный язык турецкий не много отличается от татарского.

Третье доказательство -- то, что турки и крымские татары весьма близки между собой как по вере, так и по промыслам и никогда не нападают друг на друга, кроме того, что турки со времен Лаоника завладели некоторыми городами по берегам Эвксинского моря, которые прежде принадлежали крымским татарам.

Четвертое основание -- то, что Ортогул, сын Огузальпа и отец Отомана (первого, носившего это имя всей турецкой нации), вышел из означенных стран в Азии и, покоряя соседей, дошел до окрестностей горы Тавра, где победил живших там греков и таким образом распространил имя и владения турок, проникнув до Евбеи, Аттики и других областей Греции.

Таково мнение Лаоника, жившего среди турок во времена турецкого государя Амурата VI около 1400 года, когда предание о происхождении их было еще свежо, почему и мог он вернее попасть на истину.

Есть еще разные другие татары, обитающие на границе России, как-то: ногайцы, черемисы, мордва, черкесы и щелкалы, которые отличаются от крымских татар более названием, нежели управлением или чем-либо другим.

Исключение составляют одни черкесы, примыкающие к юго-западной границе со стороны Литвы, которые гораздо образованнее прочих татар, собой весьма красивы и благородны в обращении, следуя в этом обычаям польским.

Некоторые из них подчинились королям польским и исповедуют христианскую веру.

Ногайцы живут к востоку и почитаются лучшими воинами из всех татар, но еще более других дики и свирепы.

Черемисские татары, обитающие между русскими и ногайцами, разделяются на луговых125 (т. е. живущих в долинах) и нагорных, или жителей гористых мест.

Последние очень много беспокоили русских царей, которые по этой причине остаются теперь довольными тем, что могут покупать у них мир, платя их мурзам, или дивей-мурзам, то есть начальникам их племен, ежегодную дань русскими товарами, за что ногайцы, со своей стороны, обязаны служить царю в предпринимаемых им войнах на некоторых известных условиях.

Говорят, что они справедливы и честны в своих поступках и потому ненавидят русских, коих почитают вообще лукавыми и несправедливыми.

На этом основании простой народ неохотно хранит с ними договоры, но мурзы, или князья, за получаемую с них дань удерживают его от нарушения условий.

Самыми дикими и грубыми почитаются татары мордовские, которые как своими обычаями, так и странным образом жизни отличаются от всех прочих.

Что касается их религии, то хотя они признают единого Бога, но поклоняются как Богу каждому живому существу, которое прежде всего встретят утром, и клянутся им в продолжение целого дня, что бы то ни было: лошадь, собака, кошка или другое какое животное.

Если у кого из них умрет его приятель, то он убивает своего лучшего коня и, содрав с него шкуру, несет ее на длинном шесте впереди покойника на кладбище.

Это они делают, как сказывают русские, для того, чтобы у приятеля был добрый конь, на котором он мог бы доехать на небо, но, вероятнее всего, в знак любви, которую оставшийся в живых питает к своему умершему другу, желая, чтобы вместе с ним умерло и самое дорогое для него животное.

Близ царства Астраханского, составляющего самую отдаленную часть русских владений на юго-востоке, лежат области Щелкалы и Мидия, куда ездят русские купцы добывать шелк- сырец, сафьян, кожу и другие товары.

Главные города в Мидии, где торгуют русские, -- Дербент, построенный, по словам тамошних жителей, Александром Великим, и Шамаха, где находится складочное место шелка-сырца.

В здешнем краю, чтобы оживить шелковых червей, лежащих мертвыми целую зиму, их кладут весной на солнце и, дабы еще более ускорить их оживление и заставить их скорее приняться за работу, собирают в мешки, которые вешают детям под мышки.

Что касается червя, называемого chrinisin (или по-нашему crimson {В английском издании Флетчера 1966 года -- "Crimson" от санскритского "knni", означающего "червяк" или "насекомое""}), который дает цветной шелк, то он родится не в Мидии, а в Ассирии.

На основании последней грамоты, данной царем в мою бытность, торговля с Дербентом и Шамахой для вывоза отсюда шелка-сырца и других произведений этого края, равно как с Персией и Бухарой, вниз по реке Волге и через Каспийское море, дозволена как английским, так и русским купцам.

Такое позволение царь почитает за особенную с его стороны милость.

И действительно, оно могло бы доставить много выгоды нашим английским купцам, если бы только вести торговлю надлежащим образом и правильно.

Все татары вообще не имеют совершенно никакого образования.

Письменных законов у них также нет, а заменяются они некоторыми правилами общественной жизни, переходящими по преданию и общими для всех орд.

Правила эти такого рода.

1) Повиноваться своему царю и другим властям во всем, что бы они ни повелели относительно общественной службы.

2) За исключением зависимости для общественной пользы, каждый человек свободен и не обязан ни к какому отчету.

3) Ни один частный человек не может владеть каким-либо участком земли, но вся страна в своей целости есть достояние общее!

4) Презирать всякую лакомую пищу и разнообразие в яствах и довольствоваться тем, что прежде попадется под руку, дабы более окрепнуть и быть всегда готовым к выполнению своих обязанностей.

5) Носить простое платье и чинить его, когда оно худо, все равно необходимо ли то или нет, чтобы не было стыдно, если нужда заставит носить кафтан с заплатами.

6) Брать или красть у чужеземца все, что только можно, так как они считают себя врагами всех, кто не хочет покориться их власти.

7) В отношении к своей орде и своему народу быть верным в слове и деле.

8) Не впускать иностранцев в государство; если же кто из них переступит границу, то делается рабом первого, взявшего его в плен, кроме купцов и других лиц, имеющих при себе татарский ярлык, или паспорт.

©Флетчер Джайлс_О государстве русском или образ правления русского царя._(Обыкновенно называемого Царём Московскимъ)_С описанием нравов и обычаев жителей этой страны_1591

Соседи, с коими они находятся в более близких сношениях как в мирное, так и в военное время, --

- во-первых, татары,

- во-вторых, поляки, русскими называемые ляхами по имени первого основателя их государства, которого звали Ляхом или Лехом; но к этому имени прибавлено слово "по", означающее народ, и таким образом составилось название "поляк", то есть народ или потомство Ляха, известные у латинских народов по свойству их письменного языка под именем полян;

- в-третьих, шведы.

Поляки и шведы пользуются большей известностью в Европе, нежели татары, которые живут от нас далее, принадлежа к азиатским народам.

Они разделяются на многие поколения, различные одно от другого и по названию, и по управлению.

Самые значительные и могущественные из них татары крымские (называемые некоторыми Великим ханом), которые живут на юге и юго-востоке от России и наиболее тревожат ее частыми набегами, как правило, раз в год, проникая иногда очень далеко во внутренние ее области.

В 1571 году они дошли до Москвы с 200 000 войском без всякого боя или сопротивления, оттого что тогдашний русский царь (Иван Васильевич), выступивший против них со своей армией, сбился с дороги, но, как полагают, с намерением, не смея вступить в битву, потому что сомневался в своем дворянстве и военачальниках, будто бы замышлявших выдать его татарам.

Сам город неприятель не взял, но зажег его предместья, которые, состоя из деревянных строений, без камня, кирпича или глины, кроме немногих наружных покоев, сгорели с такой быстротой, и огонь так далеко распространился, что в четыре часа не стало большей части города, имеющего до 30 миль или более в окружности.

Зрелище было ужасное: в сильном и страшном огне, обнявшем весь город, люди горели и в домах, и на улицах; но еще более погибло тех, которые хотели пройти в самые дальние от неприятеля ворота, где, собравшись отовсюду в огромную толпу и перебивая друг у друга дорогу, так стеснились в воротах и прилежащих к ним улицах, что в три ряда шли по головам один другого и верхние давили тех, которые были под ними.

Таким образом, в одно и то же время от огня и давки погибло, как сказывают, 800 000 человек или более.

Запалив город и насладившись зрелищем яркого пламени, крымский хан возвратился домой со своим войском и прислал, как мне говорили, русскому царю нож, чтобы он зарезал себя после такой потери и в таком отчаянии, не смея уже ни встретить неприятеля в поле, ни положиться на своих друзей и подданных.

Главный повод к беспрерывной вражде русских с крымцами составляют некоторые пограничные земли, на которые имеют притязание татары, между тем как ими владеют русские.

Татары утверждают, что кроме Астрахани и Казани, древнего владения восточных татар, вся страна от их границ на север и запад до города Москвы с самой Москвой принадлежит им.

Это кажется справедливым, судя по словам самих русских, рассказывающих об особенном обряде, который русский царь должен был повторять каждый год в знак своего подданства Великому хану крымскому и который заключался в том, что русский царь, стоя подле ханской лошади, на которой тот сидел, должен был кормить ее овсом из собственной шапки, что происходило в самом Кремле московском.

Этот обряд, как они говорят, продолжался до времен Василия, деда нынешнего царя.

Он, взяв верх над крымским царем благодаря хитрости одного из своих дворян, Ивана Дмитриевича Бельского, принял охотно следующий выкуп, именно: означенный обряд заменил определенной данью мехами, от которой также впоследствии отказался отец нынешнего царя.

На этом основании они продолжают вражду: русские защищают свою страну и земли, ими приобретенные, а крымские татары делают на них набеги один или два раза в год, именно около Троицына дня, но чаще во время жатвы.

Когда идет войной сам Великий крымский хан, то ведет он с собою огромную армию в 100 000 или 200 000 человек.

В противном случае они делают кратковременные и внезапные набеги с меньшим числом войска, кружась около границы подобно тому, как летают дикие гуси, захватывая по дороге все и стремясь туда, где видят добычу.

Обыкновенный их способ вести войну, так как они весьма многочисленны, заключается в том, что они разделяются на несколько отрядов и, стараясь привлечь русских к одному или двум местам на границе, сами нападают на какое-либо другое место, оставленное без защиты.

Они сражаются и распределяют свои силы подобно русским (о чем было говорено выше) с той только разницей, что все выезжают на конях и не имеют при себе ничего, кроме лука, колчана со стрелами и кривой сабли на манер турецкой.

Они отличные наездники и так же хорошо стреляют назад, как и вперед.

Некоторые кроме другого оружия берут с собою пики, похожие на рогатины, с которыми ходят на медведей.

Простой воин не носит других доспехов, кроме своей обычной одежды, то есть черной бараньей шкуры, надеваемой днем шерстью вверх, а ночью шерстью вниз, и такой же шапки.

Но мурзы, или дворяне, подражают туркам и в одежде, и в вооружении.

Когда войску случается переходить через реку, они ставят вместе трех или четырех лошадей и к хвостам их привязывают длинные бревна, на которые садятся, и таким образом перегоняют лошадей через реку.

В рукопашном бою, когда дело доходит до общего сраженья, они, как говорят, действуют лучше русских, будучи свирепы от природы, но от беспрерывной войны делаясь еще храбрее и кровожаднее, ибо не знают никаких мирных гражданских занятий.

Несмотря на это, они хитрее, нежели можно думать, судя по их варварскому быту.

Делая постоянные набеги и грабя своих пограничных соседей, они очень сметливы и изобретательны на всякие хитрости для своих выгод.

Это доказали они, например, в войне с Белой IV, королем венгерским, когда, напав на него с 500 000 войском, одержали над ним блистательную победу.

Убив королевского канцлера Николая Чиника, они нашли у него собственную печать короля.

Такой находкой воспользовались они тотчас для составления поддельных грамот от королевского имени во все города и селения, лежавшие близ того места, где происходило сражение, с предписанием, чтобы жители ни в каком случае не выступали сами и не вывозили пожитков из своих жилищ, но оставались бы спокойно на местах, ничего не опасаясь, и не предавали бы разоренное отечество в руки столь презренного и варварского неприятеля, каковы татары (придавая себе еще множество других позорных названий), ибо хотя и утратил он свои снаряды и лишился нескольких бродяг, шедших в беспорядке, однако не сомневается возвратить потерянное и одержать сверх того решительную победу, если только дикие татары осмелятся сразиться с ним в поле.

С этой целью они заставили некоторых молодых людей, взятых в плен, написать грамоты на польском языке и, приложив к ним королевскую печать, отправили их во все части Венгрии, лежащие подле места сражения.

Тогда венгры, собиравшиеся уже бежать со своим имуществом, женами и детьми, по получении известия о поражении короля, успокоившись этими подложными грамотами, остались дома и таким образом сделались добычей татар, которые напали на них внезапно всей своей массой и захватили их прежде, нежели они успели принять какие-либо меры.

При осаде города или крепости они всегда вступают в продолжительные переговоры и делают заманчивые предложения, чтобы убедить к сдаче, обещая исполнить все, что только потребуют жители, но, овладев местом, становятся жестокими.

В этом случае у них есть правило быть справедливыми только со своими.

Они не любят вступать в бой, но у них есть некоторые засады, куда, показавшись однажды и сразившись слегка, они тотчас же удаляются, будто в страхе, и таким образом, если возможно, завлекают сюда неприятеля.

Но русские, зная хорошо их обычаи, бывают с ними весьма осторожны.

Когда они делают набег с небольшим войском, то сажают на лошадей чучел в виде людей, чтобы их казалось более.

Устремляясь на неприятеля, бросаются они с большим визгом и кричат все вдруг: "Олла билла! Олла билла!" (Бог в помощь! Бог в помощь!).

Смерть до того презирают, что охотнее соглашаются умереть, нежели уступить неприятелю, и, будучи разбиты, грызут оружие, если не могут уже сражаться или помочь себе.

Из этого видно, какая разница между татарином, который предается столь отчаянной храбрости, и русским или турком.

Солдат русский, если он начал уже раз отступать, то все спасение свое полагает в скором бегстве, а если взят неприятелем, то не защищается и не умоляет о жизни, будучи уверен, что должен умереть.

Турок же обыкновенно, как скоро потеряет надежду спастись бегством, начинает умолять о жизни, бросает оружие, протягивает обе руки и поднимает их вверх, как бы дозволяя связать себя, надеясь, что его оставят в живых, если он согласится быть рабом неприятеля.

Главную добычу, которой татары домогаются во всех войнах своих, составляет большое число пленных, особенно мальчиков и девочек, коих они продают туркам и другим соседям.

С этой целью они берут с собой большие корзины, похожие на хлебные, для того, чтобы осторожно возить с собой взятых в плен детей; но если кто из них ослабеет или занеможет на дороге, то ударяют его оземь или о дерево и мертвого бросают.

Рядовые не обязаны стеречь пленных и другую добычу, дабы не отвлекаться от военных занятий; но у них есть особые отряды в войске, которые определены нарочно для того, чтобы принимать и стеречь пленных и другую добычу.

Русские, смежные с ними, привыкнув к ежегодным их нападениям в летнее время, держат у себя очень мало скота, кроме свиней, которых татары не трогают и не угоняют, потому что они одной религии с турками и не употребляют в пищу свиного мяса.

О Христе и Спасителе нашем у них те же понятия, какие принимают турки в своем алкоране, то есть что Он родился от ангела Гавриила и Девы Марии, что Он был великий пророк и будет судьей вселенной в последний день.

Во всех прочих предметах они сообразуются также с правилами турок, испытав силы турецкие при взятии ими у них Азова, Каффы и других городов близ Эвксинского, или Черного, моря, которые прежде того платили дань крымским татарам.

Таким образом, теперь даже в крымские ханы обыкновенно избирается один из дворян, назначаемых турецким государем, и этим путем турки дошли наконец до того, что крымские татары отдают им десятую часть своей добычи, приобретаемой войной с христианами.

В религиозном отношении отличаются они от турок тем, что у них есть истуканы, сделанные из шелка или другой материи, наподобие человека, которых они привязывают к дверям своих походных жилищ для того, чтобы они были Янусами, или сберегателями их дома.

Не всякий может делать таких идолов, а только некоторые освященные женщины, заведывающие этими и другими подобными предметами.

Кроме того, у них есть изображение их государя, или Великого хана, в огромном размере, которое они выставляют в походах на каждой стоянке и перед которым должен преклоняться каждый, мимо проходящий, будь он татарин или иностранец.

Они верят в волшебство и во всякие предзнаменования, что бы им ни случалось видеть или слышать.

При вступлении в брак они не уважают ни свойства, ни кровного родства.

Нельзя жениться только на матери, сестре, дочери, и хотя новобрачный берет молодую к себе в дом и живет с ней, но не признает ее своей женой до тех пор, пока у них не будет потомства.

Тогда берет он у ее родственников приданое, которое заключается в лошадях, овцах, коровах и проч.; если же по прошествии известного времени она окажется бесплодной, то отправляет ее назад в ее семейство.

Первые у них лица после их царя -- некоторые князья, называемые ими мурзами или дивей-мурзами, из коих каждый имеет в своем распоряжении отдельный отряд, называющийся ордой и состоящий из 10 000, 20 000 или 40 000 человек.

Если царь имеет в них нужду для войны, то они обязаны явиться и привести с собой известное число своих солдат, так, чтобы у каждого было по крайней мере две лошади, одна для езды, другая на убой, когда дойдет очередь есть его лошадь, ибо их пищу составляет большей частью лошадиное мясо, которое они едят без хлеба и без всего другого.

По этой причине если русскому случится взять в плен татарина, то он непременно найдет у него лошадиную ногу или другую часть лошади, привязанную к седлу.

В прошедшем году, в бытность мою в Москве, приезжал сюда Кириак-мурза, племянник теперешнего крымского царя, отец которого прежде был царем, с 300 татарами и двумя женами, из которых одна была вдова, оставшаяся после его брата.

Угостив его весьма хорошо по русскому обычаю, отправили к нему на дом в санях по случаю его приезда, чтобы приготовить ему вместе с его товарищами ужин, двух очень больших и жирных лошадей, изрубленных в куски.

Это мясо они предпочитают всякому другому, уверяя, что оно питательнее бычачьего, бараньего и проч.

Но удивительно, что, хотя все они выезжают на войну на лошадях и все едят лошадиное мясо, все-таки сверх того каждый год приводят в Москву для обмена на другие товары от 30 000 до 40 000 татарских лошадей, которых называют конями.

Они держат также большие стада коров и черных овец более для шкуры и молока, которое возят с собой в больших бутылях, нежели для мяса, хотя изредка едят и его.

Отчасти употребляют они также рис, винные ягоды и другие плоды; пьют же молоко или теплую кровь, мешая обыкновенно вместе эти оба напитка.

Иногда на пути пускают лошади кровь из жилы и пьют ее теплой пока она течет.

Городов они не строят, равно как и постоянных жилищ, но у них есть подвижные дома, называемые по-латыни вежами, устроенные на колесах подобно пастушеским хатам.

Эти повозки они берут с собой, когда отправляются на другое место, и туда же перегоняют скот свой.

Прибыв на новую стоянку, они расставляют свои повозки рядами в большом порядке, так что между ними образуются улицы, и все вместе имеет вид большого города.

Таким образом жизни довольствуется и сам царь, у которого нет никакой другой столицы во всем царстве, кроме агоры, или деревянного города, который перевозят за ним всюду.

Что касается постоянных и прочных зданий, какие строят в других государствах, то, по мнению их, они вредны для здоровья и неудобны.

Переселение на новые места вместе с домами и скотом начинается у них весной по направлению от южных их владений к северным.

Таким образом, продвигаясь все вперед, до тех пор пока не истравят всех лугов до самой отдаленной границы своей земли на севере, возвращаются они после того опять тем же путем на юг, где и зимуют, останавливаясь на каждых десяти или двенадцати милях, ибо между тем трава уже подрастет и скот уже может щипать траву на возвратном пути.

От Щелкалы по направлению к Каспийскому морю до русской границы страна их весьма удобна, особенно на юге и юго-востоке, но лежит без пользы, поскольку необработана.

Они вовсе не употребляют денег и потому предпочитают медь и сталь всем другим металлам, особенно сталь булатную, из которой делают сабли, ножи и другие нужные вещи.

Что касается золота и серебра, то они нарочно не пускают их в обращение, точно так как вовсе не обрабатывают земли, чтобы свободнее предаваться своей кочевой жизни и не подвергать страну свою набегам.

Этим они много выигрывают перед всеми своими соседями, на которых всегда нападают, между тем как сами постоянно свободны от их набегов.

Из тех же, кто вторгался в их владения (как, например, в древности Кир и Дарий Гистасп с восточной и юго-восточной стороны), никто не имел успеха, как видно из истории того времени, потому что, в случае нападения на них какого-либо неприятеля, они заманивают его, показывая вид, что бегут и уклоняются от него, как бы из страха, пока не завлекут его довольно далеко в свои внутренние владения, и когда у него истощатся жизненные припасы (что непременно должно случиться там, где ничего нельзя достать), преграждают ему все пути и запирают его своими толпами.

Этой хитростью, как видно из истории Турецкого государства Лаоника Халкондила, они едва не захватили огромные полчища Тамерлана, который мог спастись только самым скорым бегством к реке Танаису, или Дону, потеряв, однако, множество людей и военных снарядов.

В истории, написанной Пахимером Греком (об императорах константинопольских от начала царствования Михаила Палеолога до времен Андроника Старшего), встречается, как помнится мне, известие об одном Ногае, полководце татарском, служившем царю восточных татар по имени Казану, от которого город и царство Казань, вероятно, заимствовали свое название, что он не принял жемчуга и драгоценных камней, присланных ему в дар Михаилом Палеологом, спрашивая, на что они годны и могут ли предостерегать от болезней, смерти или других бедствий в жизни или нет.

Из этого можно заключить, что они всегда и прежде ценили предметы в смысле их пользы.

Что касается их наружности и телосложения, то у них лица широкие и плоские, притом желтые от загара и смуглые, взгляд свирепый и страшный; над верхней губой и на подбородке несколько редких волос; стан легкий и стройный, а ноги короткие, как бы нарочно созданные для верховой езды, к которой они привыкают с малолетства.

Говорят они скоро и громким голосом, как бы выходящим из какой-то пустоты; когда же поют, то можно подумать, что ревет корова или воет большая цепная собака.

Главное занятие их состоит в стрельбе, к которой они приучают детей с малолетства, не давая им есть до тех нор, пока не попадут в цель, намеченную на каком-нибудь обрубке.

Это тот же самый народ, который греки и римляне называли иногда скифами, номадами или скифскими пастухами.

Некоторые полагают, что турки происходят от крымских татар, и это мнение разделяет также греческий историк Лаоник Халкондил в первой книге своей истории турецкого государства, основывая его на разных, весьма вероятных предположениях.

Во-первых, об этом говорит само название, ибо слово "турок" значит пастух или человек, ведущий кочевую и дикую жизнь.

Так действительно и называли всегда скифских татар, между тем как греки именовали ????? ????? или скифские пастухи.

Второе, принимаемое им основание, -- то, что турки, в его время жившие в Малой Азии, именно в Лидии, Карии, Фригии и Каппадокии, говорили тем же языком, что и татары, обитавшие между рекой Танаисом, или Доном, и Сарматией, которые (как очень хорошо известно) и есть татары, называемые крымскими.

Даже теперь народный язык турецкий не много отличается от татарского.

Третье доказательство -- то, что турки и крымские татары весьма близки между собой как по вере, так и по промыслам и никогда не нападают друг на друга, кроме того, что турки со времен Лаоника завладели некоторыми городами по берегам Эвксинского моря, которые прежде принадлежали крымским татарам.