На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

В 2023—2025 наша губерния отюбилеет вот такую дату:

91461

294

90 лет (26 ноября 1934 г.) со дня пуска новосибирского трамвая.

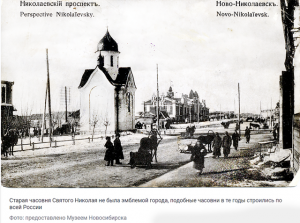

Впервые о трамвае в Ново-Николаевске заговорили в 1914 г. - еще до начала Первой мировой войны.

Русское Восточно-Сибирское общество электрических трамваев предложило идею построить трамвай концессионным способом.

Городская Дума согласилась и начали готовить проект и смету строительства.

Через два года Министерство внутренних дел дало разрешение на выпуск облигаций для строительства трамвая и реконструкции электростанции.

Однако затраты оценивались в 4,2 млн руб., а облигационный займ составлял всего 1,5 млн руб.

Из-за трудностей военного времени строительство было отложено.

В связи с быстрым ростом городского населения и расширением территории города, проблема перевозок вскоре вновь встала острой.

Вернулись к идее строительства в начале 30-х годов.

Постановлением Новосибирского горсовета от 09.08.1931 г. № 448 началась подготовка к строительству трамвайного хозяйства.

В июне 1933 г. строительство поручили вновь образованному трамвайному тресту.

В первую очередь заложили здание преобразовательной подстанции и здание трамвайного парка. В 12 часов 26 ноября 1934 г. состоялся официальный пуск трамвая.

За первый день работы перевезено 5945 пассажиров.

Протяженность трамвайных путей составляла тогда 4,2 км – путь от Вокзала до Центра с ответвлением для стоянки вагонов и производства ремонта на ул. Гоголя.

Рейс со всеми остановками длился 22 минуты, средняя скорость трамвая составляла 6,7 км/час.

Первые трамваи были деревянными и очень шумными, зимой они не отапливались, двери закрывались вручную, кабина управления находилась и впереди, и сзади – маршруты заканчивались не кольцом, а тупиком.

В мае 1941 г. началось трамвайное движение на левом берегу, а трамвайное хозяйство города насчитывало 69 вагонов, 36,8 км трамвайных путей, численность рабочих составляла 724 человека.

В годы войны трамвай можно было по праву считать стратегическим транспортом.

В то время и люди, и техника работали на износ.

За четыре года войны были изношены и вагоны, и пути, и оборудование.

Понадобилось долгое время для их восстановления.

К 80-м годам в Новосибирске действовали уже четыре трамвайных депо:

- Дзержинское,

- Ленинское,

- Октябрьское и

- Кировское.

Устаревший подвижной состав был полностью заменен.

В 2024 г. в Новосибирске действуют 10 маршрутов трамвая, которые обслуживаются двумя депо:

- Левобережным и

- Правобережным.

Пассажиропоток составляет - 20 миллионов человек.

Как показывает опыт мегаполисов, современный трамвай комфортен для пассажиров, остается востребованным как вместительный, экономичный, безопасный и экологичный вид транспорта.©ГАНСО

Впервые о трамвае в Ново-Николаевске заговорили в 1914 г. - еще до начала Первой мировой войны.

Русское Восточно-Сибирское общество электрических трамваев предложило идею построить трамвай концессионным способом.

Городская Дума согласилась и начали готовить проект и смету строительства.

Через два года Министерство внутренних дел дало разрешение на выпуск облигаций для строительства трамвая и реконструкции электростанции.

Однако затраты оценивались в 4,2 млн руб., а облигационный займ составлял всего 1,5 млн руб.

Из-за трудностей военного времени строительство было отложено.

В связи с быстрым ростом городского населения и расширением территории города, проблема перевозок вскоре вновь встала острой.

Вернулись к идее строительства в начале 30-х годов.

Постановлением Новосибирского горсовета от 09.08.1931 г. № 448 началась подготовка к строительству трамвайного хозяйства.

В июне 1933 г. строительство поручили вновь образованному трамвайному тресту.

В первую очередь заложили здание преобразовательной подстанции и здание трамвайного парка. В 12 часов 26 ноября 1934 г. состоялся официальный пуск трамвая.

За первый день работы перевезено 5945 пассажиров.

Протяженность трамвайных путей составляла тогда 4,2 км – путь от Вокзала до Центра с ответвлением для стоянки вагонов и производства ремонта на ул. Гоголя.

Рейс со всеми остановками длился 22 минуты, средняя скорость трамвая составляла 6,7 км/час.

Первые трамваи были деревянными и очень шумными, зимой они не отапливались, двери закрывались вручную, кабина управления находилась и впереди, и сзади – маршруты заканчивались не кольцом, а тупиком.

В мае 1941 г. началось трамвайное движение на левом берегу, а трамвайное хозяйство города насчитывало 69 вагонов, 36,8 км трамвайных путей, численность рабочих составляла 724 человека.

В годы войны трамвай можно было по праву считать стратегическим транспортом.

В то время и люди, и техника работали на износ.

За четыре года войны были изношены и вагоны, и пути, и оборудование.

Понадобилось долгое время для их восстановления.

К 80-м годам в Новосибирске действовали уже четыре трамвайных депо:

- Дзержинское,

- Ленинское,

- Октябрьское и

- Кировское.

Устаревший подвижной состав был полностью заменен.

В 2024 г. в Новосибирске действуют 10 маршрутов трамвая, которые обслуживаются двумя депо:

- Левобережным и

- Правобережным.

Пассажиропоток составляет - 20 миллионов человек.

Как показывает опыт мегаполисов, современный трамвай комфортен для пассажиров, остается востребованным как вместительный, экономичный, безопасный и экологичный вид транспорта.©ГАНСО

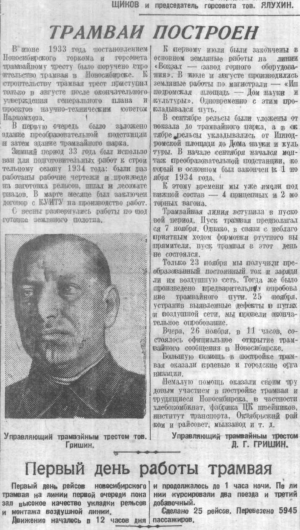

ТРАМВАЙ ПОСТРОЕН

В июне 1933 года постановлением Новосибирокого горкома и горсовета трамвайному тресту было поручено строительство трамвая в Новосибирске.

К строительству трамвая трест приступил только в августе после окончательного утверждения генерального плана и проектов научно-техническим советом Наркомхоза,

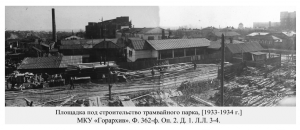

В первую очередь было заложено здание преобразовательной подстанции и затем здание трамвайного парка.

Зимний период 33 года был использован для подготовительных работ к строительному сезону 1934 года:

- были разработаны рабочие чертежи и

- произведена заготовка рельсов, шпал и лесоматериалов.

В марте месяце был заключен договор с КУИТУ на производство работ.

С весны развернулись работы по подготовке земляного полотна.

К первому июля были закончены в основном земляные работы на линии «Вокзал—завод горного оборудования».

В июле и августе производилась земляные работы по магистрали — «Ипподромская площадь—Дом науки и культуры».

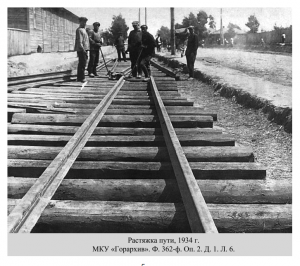

Одновременно с этим прокладывался путь.

- В сентябре рельсы были уложены от вокзала до трамвайного парка, а

- в сентябре рельсы укладывалась от Ипподромской площади до Дома науки и культуры.

- В начале сентября начался монтаж преобразовательной подстанции, который в основном был закончен (к 1 ноября 1934 года.

К этому времени мы уже имели подвижной состав — 4 прицепных и 2 моторных вагона.

Трамвайная линия вступила в пусковой период.

Пуск трамвая предполагался 7 ноября.

Однако, в связи с неблагоприятным ходом формовки ртутного выпрямителя, пуск трамвая в этот день не состоялся.

Только 23 ноября мы получили преобразованный постоянный ток и зарядили им воздушную сеть.

Тогда же было произведено предварительное опробование трамвайного пути.

25 ноября, устранив выявленные дефекты в путях и воздушной сети, мы провели окончательное опробование.

Вчера, 26 ноября, в 11 часов, состоялось официальное открытие трамвайного сообщения в Новосибирске.

Большую помощь в постройке трамвая оказали краевые и городские организации.

Немалую помощь оказали своим трудовым участием в постройке трамвая и трудящиеся Новосибирска, в частности

- хлебокомбинат,

- фабрика ЦК швейников,

- институт транспорта,

- Октябрьский райком и

- райсовет,

- мылзавод

- и т.д.

Управляющий трамвайным трестом Д. Г. ГРИШИН.

Первый день работы трамвая

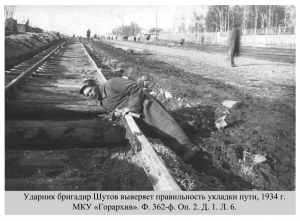

Первый день рейсов новосибирского трамвая на линии первой очереди показал высокое качество укладки рельсов и монтажа воздушной линии.

Движение началось в 12 часов дня и продолжалось до 1 часа ночи.

По линии курсировали два поезда и третий добавочный.

Сделано 25 рейсов.

Перевезено 5945 пассажиров.

«Советская Сибирь», среда, №272, 28 ноября 1934

В июне 1933 года постановлением Новосибирокого горкома и горсовета трамвайному тресту было поручено строительство трамвая в Новосибирске.

К строительству трамвая трест приступил только в августе после окончательного утверждения генерального плана и проектов научно-техническим советом Наркомхоза,

В первую очередь было заложено здание преобразовательной подстанции и затем здание трамвайного парка.

Зимний период 33 года был использован для подготовительных работ к строительному сезону 1934 года:

- были разработаны рабочие чертежи и

- произведена заготовка рельсов, шпал и лесоматериалов.

В марте месяце был заключен договор с КУИТУ на производство работ.

С весны развернулись работы по подготовке земляного полотна.

К первому июля были закончены в основном земляные работы на линии «Вокзал—завод горного оборудования».

В июле и августе производилась земляные работы по магистрали — «Ипподромская площадь—Дом науки и культуры».

Одновременно с этим прокладывался путь.

- В сентябре рельсы были уложены от вокзала до трамвайного парка, а

- в сентябре рельсы укладывалась от Ипподромской площади до Дома науки и культуры.

- В начале сентября начался монтаж преобразовательной подстанции, который в основном был закончен (к 1 ноября 1934 года.

К этому времени мы уже имели подвижной состав — 4 прицепных и 2 моторных вагона.

Трамвайная линия вступила в пусковой период.

Пуск трамвая предполагался 7 ноября.

Однако, в связи с неблагоприятным ходом формовки ртутного выпрямителя, пуск трамвая в этот день не состоялся.

Только 23 ноября мы получили преобразованный постоянный ток и зарядили им воздушную сеть.

Тогда же было произведено предварительное опробование трамвайного пути.

25 ноября, устранив выявленные дефекты в путях и воздушной сети, мы провели окончательное опробование.

Вчера, 26 ноября, в 11 часов, состоялось официальное открытие трамвайного сообщения в Новосибирске.

Большую помощь в постройке трамвая оказали краевые и городские организации.

Немалую помощь оказали своим трудовым участием в постройке трамвая и трудящиеся Новосибирска, в частности

- хлебокомбинат,

- фабрика ЦК швейников,

- институт транспорта,

- Октябрьский райком и

- райсовет,

- мылзавод

- и т.д.

Управляющий трамвайным трестом Д. Г. ГРИШИН.

Первый день работы трамвая

Первый день рейсов новосибирского трамвая на линии первой очереди показал высокое качество укладки рельсов и монтажа воздушной линии.

Движение началось в 12 часов дня и продолжалось до 1 часа ночи.

По линии курсировали два поезда и третий добавочный.

Сделано 25 рейсов.

Перевезено 5945 пассажиров.

«Советская Сибирь», среда, №272, 28 ноября 1934

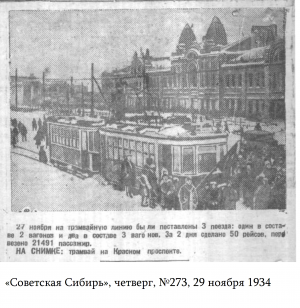

27 ноября на трамвайную линию бы ли поставлены 3 поезда: один в составе 2 вагонов и два в составе 3 вагонов.

За 2 дня сделано 50 рейсов, пере везено 21491 пассажир.

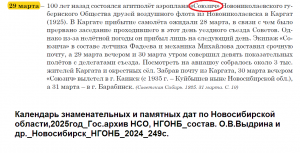

НА СНИМКЕ; трамвай на Красном проспекте.

«Советская Сибирь», четверг, № 273, 29 ноября 1934

За 2 дня сделано 50 рейсов, пере везено 21491 пассажир.

НА СНИМКЕ; трамвай на Красном проспекте.

«Советская Сибирь», четверг, № 273, 29 ноября 1934

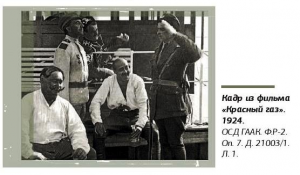

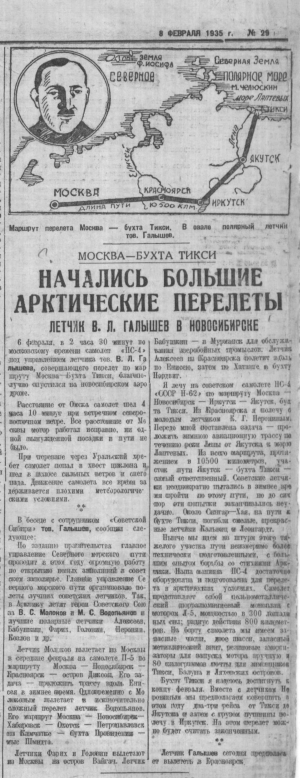

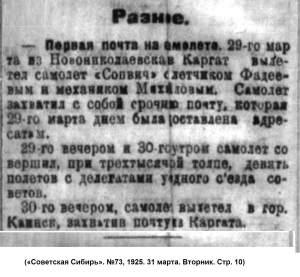

12 декабря 1924 – 100 лет назад в Новониколаевске состоялся общественный просмотр первого сибирского художественного кинофильма «Красный газ», снятого по мотивам романа В. Я. Зазубрина «Два мира» о событиях Гражданской войны в Сибири.

В рецензии, опубликованной в газете «Советская Сибирь», отмечались и удачные батальные сцены, и забавные эпизоды, в целом фильму давалась положительная оценка: «Политически картина, безусловно, выдержана и нам близка.

Её нужно продвинуть в самую гущу рабочих и крестьянских районов.

В Сибири картине, несомненно, обеспечен крупный успех».

(Советская Сибирь. 1924. 14 декабря. С. 11)

В рецензии, опубликованной в газете «Советская Сибирь», отмечались и удачные батальные сцены, и забавные эпизоды, в целом фильму давалась положительная оценка: «Политически картина, безусловно, выдержана и нам близка.

Её нужно продвинуть в самую гущу рабочих и крестьянских районов.

В Сибири картине, несомненно, обеспечен крупный успех».

(Советская Сибирь. 1924. 14 декабря. С. 11)

«Советская Сибирь», воскресенье, №286, 14 декабря 1924.

КИНО

.

„Красный газ“.

.

(Общественный просмотр).

.

Это первая сибирский фильма, вообще, и советская в частности.

Но это не только первая ласточка, не делающая, обычно, весны.

Это факт большой значимости.

Это фундамент, предпосылка для организации и развития сибирского кинопроизводства.

Мы полагаем, что алтайский ландшафт, впервые схваченный экраном, явится и для широкой публики, и для большинства киноработников, особенно в центре—откровением.

Какой блестящий материал для засъёмок.

Приходится искренно сожалеть, что мы настолько бедны, что не имеем возможности создать сибирское кинопроизводство.

А между тем, пожалуй, сибирские фильмы имеют все данные на большой успех и в СССР, и заграницей.

Таковы те беглые соображении. которые возникают после просмотра «Красного газа».

Появление этой картины следует от души приветствовать.

В ней всё же зафиксировано партизанские движение, отображён пафос крестьянского восстания в Сибири.

Это делает картину прежде всего ярко агитационной и близкой сибиряку крестьянину.

Простой и бесхитростный сюжет «Красного газа» делает ее доступной любой деревенской аудитории.

Мы нисколько не сомневаемся, что наибольший успех на долю картины выпадет, конечно, в деревне и в рабочих районах.

Сюжетом для «Красного газа» послужило партизанское движение в Сибири, в период колчаковщины.

Это, в сущности, блестящие страницы из истории Октябрьской революции. К сожалению, по целому ряду причин, прежде всего, чисто технического порядка (монтаж) страницы эти разворачиваются не совсем связно.

Так что вместо целостной картины получилась — хроника, отдельные куски какого то большого события, подчас недурно сделанные.

Прежде всего, в картине нет стержня, нет единой фабулы, той фабулы, которая, как-бы невидимыми нитями, держит в напряжении зрителя.

Такой важнейший момент, как причины организации партизанского отряда мотивирован в картине неубедительно.

В картине нет Красной армии, подчас надуманные типы подпольных работников и т. д.

Тем не менее, в картине попадаются очень удачные и хорошо сделанные моменты (батальные сцены, отступление партизан, погоня за пароходом).

Попадаются и остроумные сценки (поимка попа с порохом).

Политически картина, безусловно, выдержана и нам близка.

Её нужно продвинуть в самую гущу рабочих и крестьянских районов.

В Сибири картине, несомненно, обеспечен крупный успех.

Нам кажется, что в будущем такие крупные и серьёзные постановки надо поручать большим кинематографическим режиссёрам, а не таким новичкам в области кино, как Калабухов.

Гриф.

КИНО

.

„Красный газ“.

.

(Общественный просмотр).

.

Это первая сибирский фильма, вообще, и советская в частности.

Но это не только первая ласточка, не делающая, обычно, весны.

Это факт большой значимости.

Это фундамент, предпосылка для организации и развития сибирского кинопроизводства.

Мы полагаем, что алтайский ландшафт, впервые схваченный экраном, явится и для широкой публики, и для большинства киноработников, особенно в центре—откровением.

Какой блестящий материал для засъёмок.

Приходится искренно сожалеть, что мы настолько бедны, что не имеем возможности создать сибирское кинопроизводство.

А между тем, пожалуй, сибирские фильмы имеют все данные на большой успех и в СССР, и заграницей.

Таковы те беглые соображении. которые возникают после просмотра «Красного газа».

Появление этой картины следует от души приветствовать.

В ней всё же зафиксировано партизанские движение, отображён пафос крестьянского восстания в Сибири.

Это делает картину прежде всего ярко агитационной и близкой сибиряку крестьянину.

Простой и бесхитростный сюжет «Красного газа» делает ее доступной любой деревенской аудитории.

Мы нисколько не сомневаемся, что наибольший успех на долю картины выпадет, конечно, в деревне и в рабочих районах.

Сюжетом для «Красного газа» послужило партизанское движение в Сибири, в период колчаковщины.

Это, в сущности, блестящие страницы из истории Октябрьской революции. К сожалению, по целому ряду причин, прежде всего, чисто технического порядка (монтаж) страницы эти разворачиваются не совсем связно.

Так что вместо целостной картины получилась — хроника, отдельные куски какого то большого события, подчас недурно сделанные.

Прежде всего, в картине нет стержня, нет единой фабулы, той фабулы, которая, как-бы невидимыми нитями, держит в напряжении зрителя.

Такой важнейший момент, как причины организации партизанского отряда мотивирован в картине неубедительно.

В картине нет Красной армии, подчас надуманные типы подпольных работников и т. д.

Тем не менее, в картине попадаются очень удачные и хорошо сделанные моменты (батальные сцены, отступление партизан, погоня за пароходом).

Попадаются и остроумные сценки (поимка попа с порохом).

Политически картина, безусловно, выдержана и нам близка.

Её нужно продвинуть в самую гущу рабочих и крестьянских районов.

В Сибири картине, несомненно, обеспечен крупный успех.

Нам кажется, что в будущем такие крупные и серьёзные постановки надо поручать большим кинематографическим режиссёрам, а не таким новичкам в области кино, как Калабухов.

Гриф.

В сибирское село Пчелино, находящееся в тылу у колчаковцев, прибывает один из руководителей партизанского подполья. Он приносит тяжёлую весть старому крестьянину Чепале — его сын, партизан, пал от рук белогвардейцев. Дочь Чепалы, Варя, решает продолжить дело погибшего брата и просит дать ей ответственное задание. Девушке поручают доставить партизанам прокламации, предназначенные для распространения среди колчаковцев. Возвратившись после успешного выполнения задания, Варя застаёт село занятым отрядами белогвардейцев. Колчаковцы жестоко расправляются с крестьянами, требуя выдачи партизан.

С помощью городских подпольщиков Варе удается перебросить партизанам оружие и нелегальную литературу. Это дает им возможность уничтожить полк колчаковцев. В городе Варя встречает человека, поручившего ей первое ответственное задание. Вместе с ним она ведет агитационную работу среди шахтёров. Белогвардейцы арестовывают участников подпольного собрания, в их числе и Варю. Арестованных везут на пароходе, лоцманом которого оказывается один из работников подполья...©Кинопоиск.ру

Невероятный успех

Фильм 'Красный газ' - первый полнометражный игровой художественный фильм, снятый при Советской власти. Снимался в Сибири - на территории современного Красноярского края и Новосибирской области - в районах прилегающих к дороге жизни - Транссибирской магистрали. Почему такое название? Потому что красная идея как газ проникает во все самые удалённые уголки сибирского пространства. И от победы Советской власти её врагам не спрятаться ни скрыться. Почему фильм не сохранился? Потому что он был настолько выдающимся для народа, что все его копии кинозрители молодой Советской России засмотрели до дыр. Копии просто истёрлись от бесконечных показов! Не сохранилось ни одной - только некоторые фотографии со съёмок. Почему фильм получился столь выдающимся?! Потому что в его монтаже участвовал гений советского кино Сергей Эйзененштейн. Режиссёр Иван Калабухов был не опытным в монтаже. Ведь это был его первый (и последний) фильм. В соседнем помещении холодной 'Республиканской киностудии' (будущий 'Мосфильм') монтировал свой гениальный фильм 'Броненосец Потёмкин' Эйзенштейн. И Калабухов попросил его помочь, так как сроки поджимали, а фильм не получался. Гениальный режиссёр от души по-пролетарски помогал. По его требованию уже готовая часть 'Красного газа' была перемонтирована, и весь фильм домонтирован под его руководством. 12 декабря 'Красный газ' вышел в московские кинотеатры. Успех был невероятно оглушительным! Города Российской федерации потребовали копии фильма себе. Но плёнки в стране очень не хватало. И копий сделали недостаточно. Поэтому одну копию возили по многим городам. И люди смотрели, смотрели, смотрели - весь 1925 и 1926 годы. Копии фильма просто истёрлись. Мастер-копии оставлено не было. Такова история рождения и исчезновения первого суперпопулярного художественного фильма молодой Страны Советов.

Andrey Grigoriev (рецензия на Кинопоиск.ру)

С помощью городских подпольщиков Варе удается перебросить партизанам оружие и нелегальную литературу. Это дает им возможность уничтожить полк колчаковцев. В городе Варя встречает человека, поручившего ей первое ответственное задание. Вместе с ним она ведет агитационную работу среди шахтёров. Белогвардейцы арестовывают участников подпольного собрания, в их числе и Варю. Арестованных везут на пароходе, лоцманом которого оказывается один из работников подполья...©Кинопоиск.ру

Невероятный успех

Фильм 'Красный газ' - первый полнометражный игровой художественный фильм, снятый при Советской власти. Снимался в Сибири - на территории современного Красноярского края и Новосибирской области - в районах прилегающих к дороге жизни - Транссибирской магистрали. Почему такое название? Потому что красная идея как газ проникает во все самые удалённые уголки сибирского пространства. И от победы Советской власти её врагам не спрятаться ни скрыться. Почему фильм не сохранился? Потому что он был настолько выдающимся для народа, что все его копии кинозрители молодой Советской России засмотрели до дыр. Копии просто истёрлись от бесконечных показов! Не сохранилось ни одной - только некоторые фотографии со съёмок. Почему фильм получился столь выдающимся?! Потому что в его монтаже участвовал гений советского кино Сергей Эйзененштейн. Режиссёр Иван Калабухов был не опытным в монтаже. Ведь это был его первый (и последний) фильм. В соседнем помещении холодной 'Республиканской киностудии' (будущий 'Мосфильм') монтировал свой гениальный фильм 'Броненосец Потёмкин' Эйзенштейн. И Калабухов попросил его помочь, так как сроки поджимали, а фильм не получался. Гениальный режиссёр от души по-пролетарски помогал. По его требованию уже готовая часть 'Красного газа' была перемонтирована, и весь фильм домонтирован под его руководством. 12 декабря 'Красный газ' вышел в московские кинотеатры. Успех был невероятно оглушительным! Города Российской федерации потребовали копии фильма себе. Но плёнки в стране очень не хватало. И копий сделали недостаточно. Поэтому одну копию возили по многим городам. И люди смотрели, смотрели, смотрели - весь 1925 и 1926 годы. Копии фильма просто истёрлись. Мастер-копии оставлено не было. Такова история рождения и исчезновения первого суперпопулярного художественного фильма молодой Страны Советов.

Andrey Grigoriev (рецензия на Кинопоиск.ру)

Кузменкина Людмила Анатольевна, редактор МКУДПО ГЦИ «Эгида» г. Новосибирска.

.

"Как в Новониколаевске снимали первый художественный фильм"

.

"Одна из первых кинокамер

.

В декабре 1924 года на экраны страны вышел первый художественный фильм, снятый в Сибири, точнее, в Новониколаевске.

.

Это было настоящей сенсацией! Потому что кинопроизводство в то время находилось в очень тяжелом положении: замерзшие в Гражданскую войну кинопавильоны все еще пустовали, киноаппаратура в России не производилась, а покупать было не на что. Вся советская кинематография осиливала в начале двадцатых полтора десятка лент в год, включая короткометражки. А тут художественный фильм в семи частях, да еще в провинции!

.

Будем сами снимать

.

Все началось в декабре 1924 г. с подготовки к празднованию пятой годовщины освобождения Новониколаевска от Колчака. Член Сиббюро ВКП(б) Вениамин Вегман предложил, чтобы московская студия создала к юбилею художественный фильм о гражданской войне в Сибири. Однако москвичи ответили отказом: «Не имеем возможности». Вместо того, чтобы забыть эту идею, решили снимать фильм самостоятельно. Смелое решение поддержал партийный глава края Станислав Косиор. Он все время находился в курсе работы над фильмом, «выбивал» пленку, договаривался, чтобы из Москвы приехал опытный оператор.

.

Помощь в новом и трудном деле оказывали все партийные и советские организации. Но основная тяжесть по организации съемок легла на заведующего Сибкино М. Кравкова. Вместе с заведующим Сибоно Венгеровым он обратился к писателю Владимиру Зазубрину. В результате по мотивам романа «Два мира» и повести «Скрепы» появился сценарий к новому фильму «Красный газ». Сценарий был написан совместно с режиссером фильма Иваном Калабуховым, известным в Сибири театральным режиссером. Вместе с Верой Редлих он возглавлял «Театр студийных постановок». Правда, кинематографический опыт был невелик. Однако одно время он руководил самодеятельностью кремлевских курсантов, ориентировался в московском театральном мире и смог быстро определиться с исполнителями основных ролей.

.

«Немой заговорит на языке революции»

.

Фильм «Красный газ» рассказывал о революционной борьбе рабочих и крестьян в Сибири в период колчаковщины и партизанской войны. Сельские партизаны и рабочее подполье вместе сражались за власть Советов. Главная героиня — деревенская девушка Варя, связная между партизанами и подпольщиками.

.

В. Вегман писал: «Главной задачей постановки является выявление идеологической сущности сценария и стремление избежать вредного увлечения американским трюкизмом…»

.

Основное, чему уделяли внимание создатели фильма, были содержательность, идейность и правдивость. На страницах газеты Вегман популярно объяснял читателям основную идею фильма: «Борьба с колчаковщиной происходила, как известно, во время блокады нашей Советской республики. В военном отношении Советская республика была тогда слаба. Особенно слаба была техника военного дела у партизан. Белые были лучше вооружены. Тем не менее коммунисты победили белых, ибо коммунисты владеют особым газом, который обладает свойством всюду проникать, и хотя он не удушлив, но тем не менее непобедим.

.

Этот газ называется «Красный газ»: коммунистическая агитация и пропаганда. От этого газа никакие противогазы не спасут. Этот газ не победят никакие удушливые газы».

.

Поэтому фильм назвали «Красный газ». Кино в то время было немое, звук появился лишь в 1929 году. Фильмы показывали в основном американские, на любовную тематику. Владимир Зазубрин восторженно писал: «Теперь у нас немой заговорит на языке революции, он расскажет всему миру о героической борьбе рабочего класса и крестьян России с белогвардейцами всех стран».

.

«Фальшивых фигур нет»

.

Главную роль в фильме «Красный газ» исполнила молодая актриса из труппы Мейерхольда Маргарита Горбатова. Зазубрин так охарактеризовал актрису: «Жест Горбатовой — четкий, мягкий. Артистка играет уверенно. Сцены ведет без суеты и беготни, без провинциального «трагического» кривлянья… Лицо лишено зализанности «хорошенькой инженю«. Черты резки, мимика выразительна, хорош грим. У Горбатовой много данных, чтобы стать серьезной киноактрисой».

.

Варвара (Горбатова) должна была бросаться в воду с верхней палубы плывущего парохода, мчаться на неоседланной лошади. Все это она проделывала свободно, без дублера.

.

Из Москвы же приехали С. Бартенев и В. Афанасьев (партизаны), К. Гарденин (подпольщик), В. Далевич (чешский офицер), из Томска пригласили С. Троицкого (генерал).

.

Автор сценария очень хорошо отзывался о работе актеров: «Подобраны умелой режиссерской рукой. Фальшивых фигур нет». Некоторые эпизодические роли играли настоящие матросы, красноармейцы, даже старики-крестьяне. «Ладно, покажем им, как и что у нас было под Зимино». Все очень серьезно подходили к делу и четко выполняли режиссерские задания. Все было естественно и натурально.

.

Особенность этого фильма в том, что его снимали без декораций, без осветительных приборов, прямо на улице, на природе. Это потом будут писать об особой стилистике картины — документальности, нестандартной натуральности. На самом деле просто не было средств, аппаратуры. Например, разбирали стену дома и ждали, когда взойдет солнце, чтобы снимать. Съемки проходили на улицах Новониколаевска, Колывани, на пристани, на пароходе, на Алтае, на берегах Оби — в тех местах, где, по замыслу автора, разыгрывалось действие. Снимать природу Алтая поехала лишь небольшая группа, больше месяца провела она на лошадях — иначе не проехать.

.

Новониколаевцы толпами собирались глазеть на необычное действо: погрузка арестованных большевиков на пароход, расправа с белогвардейцами, пожар на пароходе. Газета писала: «Никого поэтому пусть не удивит, если в течение дня он услышит вокруг пальбу или если на каком-нибудь перекрестке он неожиданно встретит царского генерала в полной парадной форме или карателя-анненковца, конвоирующего арестованных».

.

Артисты работали с энтузиазмом, до полного изнеможения, в очень нелегких условиях. «В одной комнате (кают-компании парохода) — артистическая уборная (мужская и женская вместе), костюмерная, бутафорная, столовая и спальня. В жаре, в духоте, в гриме, в тяжелых костюмах с шести часов утра до заката солнца артисты на ногах. Некоторые «освежаются« прыжками в воду. Это те, кому по сценарию надлежит быть расстрелянными и выброшенными за борт. Им завидуют, как счастливцам. По пароходу бегают с рупором режиссер и помощник, гоняют артистов с одного борта на другой, с борта на корму, с палубы на палубу. Мокрые от пота, изнемогающие от тяжести офицерских мундиров, орудия и режиссерской гонки, послушно мчатся артисты, стреляют друг в друга, порют нагайками, бросают в воду со второй палубы. Но все работают с увлечением, запоем, не жалея сил. Вечером, еле волоча ноги, бредут к пристанским лавчонкам, покупают колбасу и хлеб. Днем некогда есть».

.

Создатели «Красного газа» поставили цель — реализм постановки без каких-либо трюков. Однако не всем это понравилось. В прессе появилась статья М. Гиндина «Нужен ли нам американизм?». Он утверждал, что в основу революционного кино должны быть положены американский темп, американизированная кинотехника, трюкизм. Его сомнение, что от увлечения натуралистическим реализмом может пострадать картина, в общем-то, оправдалось. «Советский американизм, насыщенный целесообразным оправдываемым содержанием, трюкизмом, боевая динамика — вот залог того, что «Красный газ« будет действительно удачной кинопостановкой», — писал Гиндин.

.

То ли съемка, то ли жизнь

.

Во время съемок фильма происходило очень много курьезных случаев. Ведь события, о которых был снят фильм, случились не так давно, поэтому жители так бурно реагировали на происходящее, порой путая съемку с жизнью. Режиссер рассказывал: «Шли съемки на пароходе с отступающими колчаковцами, который захватили партизаны. Со стрельбой, пожарами. Продолжалось это несколько дней, во время которых судно перемещалось вверх по Оби. Округа напомнилась слухами. И когда подошли к Бердску, не сразу смогли высадиться: пароход встретили вооружившиеся жители, приготовившиеся дать отпор «белым». В другой раз говорили, что какая-то группа собиралась вынести хлеб-соль. Возле Ельцовки «белых» атаковала группа войск ГПУ. Но, разобравшись, командир попросил у создателей фильма все показать новобранцам, «никогда не видевшим белых».

.

Однажды снимали сцену пожара на пароходе «Адмирал Колчак» («Витязь»). «Густые клубы дыма привлекли внимание многих. Капитан парохода, ехавший из Томска, испугался, не зная, в чем дело, и поспешил было спасать от огня людей. Он успокоился лишь тогда, когда с пристани рупором дали ему знать, что идет инсценировка».

.

Нам помог Эйзенштейн

.

Съемки, начатые в конце июня, закончились в начале октября. Начался монтаж картины и ее просмотр. На Первой фабрике Госкино Иван Калабухов получил монтажную. Через стенку работал дебютант Сергей Эйзенштейн.

.

Первый просмотр картины. Как вспоминал режиссер: «Присутствовали все работники кинофабрики, режиссеры. Молча и рассеянно смотрели они картину — недоброжелательное их отношение было очень ярко видно. И только в глубине аудитории стоял и ласково улыбался Сергей Эйзенштейн».

.

Дирекция предложила доснять сцены в павильоне. Огорченные результатом, заведующий СибкиноКравков и писатель Зазубрин уехали в Новониколаевск. Вечером к Ивану Калабухову пришел Эйзенштейн. Он заверил его, что все получится, и принялся разбирать монтаж, указывая ошибки. «И таким образом он прошел по всей картине, разбил так интересно на кадры, такой получился монтаж хороший, что я его сохранил для второго просмотра». Но, к сожалению, и вторая версия картины не была принята руководством Госкино.

.

«Ну оставьте картину. Что с ней делать дальше, мы придумаем». Лишь после просмотра фильма в Наркомате просвещения его приняли и даже постановили оставить один экземпляр в Историческом музее. Режиссер получил поздравления. Главполитпросвет оценил фильм «Красный газ» «как лучшее достижение советской кинематографии» 1924 года. Картина вышла большим тиражом и широко демонстрировалась по стране, получив много теплых откликов.

.

Главное, ради чего задумывался фильм, исполнилось: картина вышла на экраны точно к юбилею — 12 декабря. В Новониколаевске устраивались общественные просмотры, диспуты. Несмотря на отмеченные недостатки, «Красный газ» был назван прежде всего агитационным фильмом, близким сибирскому крестьянину и рабочему.

.

Жаль, что он не сохранился…"

.

"Как в Новониколаевске снимали первый художественный фильм"

.

"Одна из первых кинокамер

.

В декабре 1924 года на экраны страны вышел первый художественный фильм, снятый в Сибири, точнее, в Новониколаевске.

.

Это было настоящей сенсацией! Потому что кинопроизводство в то время находилось в очень тяжелом положении: замерзшие в Гражданскую войну кинопавильоны все еще пустовали, киноаппаратура в России не производилась, а покупать было не на что. Вся советская кинематография осиливала в начале двадцатых полтора десятка лент в год, включая короткометражки. А тут художественный фильм в семи частях, да еще в провинции!

.

Будем сами снимать

.

Все началось в декабре 1924 г. с подготовки к празднованию пятой годовщины освобождения Новониколаевска от Колчака. Член Сиббюро ВКП(б) Вениамин Вегман предложил, чтобы московская студия создала к юбилею художественный фильм о гражданской войне в Сибири. Однако москвичи ответили отказом: «Не имеем возможности». Вместо того, чтобы забыть эту идею, решили снимать фильм самостоятельно. Смелое решение поддержал партийный глава края Станислав Косиор. Он все время находился в курсе работы над фильмом, «выбивал» пленку, договаривался, чтобы из Москвы приехал опытный оператор.

.

Помощь в новом и трудном деле оказывали все партийные и советские организации. Но основная тяжесть по организации съемок легла на заведующего Сибкино М. Кравкова. Вместе с заведующим Сибоно Венгеровым он обратился к писателю Владимиру Зазубрину. В результате по мотивам романа «Два мира» и повести «Скрепы» появился сценарий к новому фильму «Красный газ». Сценарий был написан совместно с режиссером фильма Иваном Калабуховым, известным в Сибири театральным режиссером. Вместе с Верой Редлих он возглавлял «Театр студийных постановок». Правда, кинематографический опыт был невелик. Однако одно время он руководил самодеятельностью кремлевских курсантов, ориентировался в московском театральном мире и смог быстро определиться с исполнителями основных ролей.

.

«Немой заговорит на языке революции»

.

Фильм «Красный газ» рассказывал о революционной борьбе рабочих и крестьян в Сибири в период колчаковщины и партизанской войны. Сельские партизаны и рабочее подполье вместе сражались за власть Советов. Главная героиня — деревенская девушка Варя, связная между партизанами и подпольщиками.

.

В. Вегман писал: «Главной задачей постановки является выявление идеологической сущности сценария и стремление избежать вредного увлечения американским трюкизмом…»

.

Основное, чему уделяли внимание создатели фильма, были содержательность, идейность и правдивость. На страницах газеты Вегман популярно объяснял читателям основную идею фильма: «Борьба с колчаковщиной происходила, как известно, во время блокады нашей Советской республики. В военном отношении Советская республика была тогда слаба. Особенно слаба была техника военного дела у партизан. Белые были лучше вооружены. Тем не менее коммунисты победили белых, ибо коммунисты владеют особым газом, который обладает свойством всюду проникать, и хотя он не удушлив, но тем не менее непобедим.

.

Этот газ называется «Красный газ»: коммунистическая агитация и пропаганда. От этого газа никакие противогазы не спасут. Этот газ не победят никакие удушливые газы».

.

Поэтому фильм назвали «Красный газ». Кино в то время было немое, звук появился лишь в 1929 году. Фильмы показывали в основном американские, на любовную тематику. Владимир Зазубрин восторженно писал: «Теперь у нас немой заговорит на языке революции, он расскажет всему миру о героической борьбе рабочего класса и крестьян России с белогвардейцами всех стран».

.

«Фальшивых фигур нет»

.

Главную роль в фильме «Красный газ» исполнила молодая актриса из труппы Мейерхольда Маргарита Горбатова. Зазубрин так охарактеризовал актрису: «Жест Горбатовой — четкий, мягкий. Артистка играет уверенно. Сцены ведет без суеты и беготни, без провинциального «трагического» кривлянья… Лицо лишено зализанности «хорошенькой инженю«. Черты резки, мимика выразительна, хорош грим. У Горбатовой много данных, чтобы стать серьезной киноактрисой».

.

Варвара (Горбатова) должна была бросаться в воду с верхней палубы плывущего парохода, мчаться на неоседланной лошади. Все это она проделывала свободно, без дублера.

.

Из Москвы же приехали С. Бартенев и В. Афанасьев (партизаны), К. Гарденин (подпольщик), В. Далевич (чешский офицер), из Томска пригласили С. Троицкого (генерал).

.

Автор сценария очень хорошо отзывался о работе актеров: «Подобраны умелой режиссерской рукой. Фальшивых фигур нет». Некоторые эпизодические роли играли настоящие матросы, красноармейцы, даже старики-крестьяне. «Ладно, покажем им, как и что у нас было под Зимино». Все очень серьезно подходили к делу и четко выполняли режиссерские задания. Все было естественно и натурально.

.

Особенность этого фильма в том, что его снимали без декораций, без осветительных приборов, прямо на улице, на природе. Это потом будут писать об особой стилистике картины — документальности, нестандартной натуральности. На самом деле просто не было средств, аппаратуры. Например, разбирали стену дома и ждали, когда взойдет солнце, чтобы снимать. Съемки проходили на улицах Новониколаевска, Колывани, на пристани, на пароходе, на Алтае, на берегах Оби — в тех местах, где, по замыслу автора, разыгрывалось действие. Снимать природу Алтая поехала лишь небольшая группа, больше месяца провела она на лошадях — иначе не проехать.

.

Новониколаевцы толпами собирались глазеть на необычное действо: погрузка арестованных большевиков на пароход, расправа с белогвардейцами, пожар на пароходе. Газета писала: «Никого поэтому пусть не удивит, если в течение дня он услышит вокруг пальбу или если на каком-нибудь перекрестке он неожиданно встретит царского генерала в полной парадной форме или карателя-анненковца, конвоирующего арестованных».

.

Артисты работали с энтузиазмом, до полного изнеможения, в очень нелегких условиях. «В одной комнате (кают-компании парохода) — артистическая уборная (мужская и женская вместе), костюмерная, бутафорная, столовая и спальня. В жаре, в духоте, в гриме, в тяжелых костюмах с шести часов утра до заката солнца артисты на ногах. Некоторые «освежаются« прыжками в воду. Это те, кому по сценарию надлежит быть расстрелянными и выброшенными за борт. Им завидуют, как счастливцам. По пароходу бегают с рупором режиссер и помощник, гоняют артистов с одного борта на другой, с борта на корму, с палубы на палубу. Мокрые от пота, изнемогающие от тяжести офицерских мундиров, орудия и режиссерской гонки, послушно мчатся артисты, стреляют друг в друга, порют нагайками, бросают в воду со второй палубы. Но все работают с увлечением, запоем, не жалея сил. Вечером, еле волоча ноги, бредут к пристанским лавчонкам, покупают колбасу и хлеб. Днем некогда есть».

.

Создатели «Красного газа» поставили цель — реализм постановки без каких-либо трюков. Однако не всем это понравилось. В прессе появилась статья М. Гиндина «Нужен ли нам американизм?». Он утверждал, что в основу революционного кино должны быть положены американский темп, американизированная кинотехника, трюкизм. Его сомнение, что от увлечения натуралистическим реализмом может пострадать картина, в общем-то, оправдалось. «Советский американизм, насыщенный целесообразным оправдываемым содержанием, трюкизмом, боевая динамика — вот залог того, что «Красный газ« будет действительно удачной кинопостановкой», — писал Гиндин.

.

То ли съемка, то ли жизнь

.

Во время съемок фильма происходило очень много курьезных случаев. Ведь события, о которых был снят фильм, случились не так давно, поэтому жители так бурно реагировали на происходящее, порой путая съемку с жизнью. Режиссер рассказывал: «Шли съемки на пароходе с отступающими колчаковцами, который захватили партизаны. Со стрельбой, пожарами. Продолжалось это несколько дней, во время которых судно перемещалось вверх по Оби. Округа напомнилась слухами. И когда подошли к Бердску, не сразу смогли высадиться: пароход встретили вооружившиеся жители, приготовившиеся дать отпор «белым». В другой раз говорили, что какая-то группа собиралась вынести хлеб-соль. Возле Ельцовки «белых» атаковала группа войск ГПУ. Но, разобравшись, командир попросил у создателей фильма все показать новобранцам, «никогда не видевшим белых».

.

Однажды снимали сцену пожара на пароходе «Адмирал Колчак» («Витязь»). «Густые клубы дыма привлекли внимание многих. Капитан парохода, ехавший из Томска, испугался, не зная, в чем дело, и поспешил было спасать от огня людей. Он успокоился лишь тогда, когда с пристани рупором дали ему знать, что идет инсценировка».

.

Нам помог Эйзенштейн

.

Съемки, начатые в конце июня, закончились в начале октября. Начался монтаж картины и ее просмотр. На Первой фабрике Госкино Иван Калабухов получил монтажную. Через стенку работал дебютант Сергей Эйзенштейн.

.

Первый просмотр картины. Как вспоминал режиссер: «Присутствовали все работники кинофабрики, режиссеры. Молча и рассеянно смотрели они картину — недоброжелательное их отношение было очень ярко видно. И только в глубине аудитории стоял и ласково улыбался Сергей Эйзенштейн».

.

Дирекция предложила доснять сцены в павильоне. Огорченные результатом, заведующий СибкиноКравков и писатель Зазубрин уехали в Новониколаевск. Вечером к Ивану Калабухову пришел Эйзенштейн. Он заверил его, что все получится, и принялся разбирать монтаж, указывая ошибки. «И таким образом он прошел по всей картине, разбил так интересно на кадры, такой получился монтаж хороший, что я его сохранил для второго просмотра». Но, к сожалению, и вторая версия картины не была принята руководством Госкино.

.

«Ну оставьте картину. Что с ней делать дальше, мы придумаем». Лишь после просмотра фильма в Наркомате просвещения его приняли и даже постановили оставить один экземпляр в Историческом музее. Режиссер получил поздравления. Главполитпросвет оценил фильм «Красный газ» «как лучшее достижение советской кинематографии» 1924 года. Картина вышла большим тиражом и широко демонстрировалась по стране, получив много теплых откликов.

.

Главное, ради чего задумывался фильм, исполнилось: картина вышла на экраны точно к юбилею — 12 декабря. В Новониколаевске устраивались общественные просмотры, диспуты. Несмотря на отмеченные недостатки, «Красный газ» был назван прежде всего агитационным фильмом, близким сибирскому крестьянину и рабочему.

.

Жаль, что он не сохранился…"

Сейчас читают

Отличный пёс Брош

562

4

Индивидуальная скважина

37117

85

Стихи Сергея Прилуцкого

368549

996

Дмитрий БУКЕВИЧ

.

В первом новосибирском фильме Колчака играл… Ленин!

.

Летом 1924 года в наших краях снимали киноленту «Красный газ», монтировать которую помогал сам Сергей Эйзенштейн [фото]

.

В эти дни, 87 лет назад, в Новосибирске и его окрестностях творилось нечто, доселе невиданное. Группа энтузиастов снимала то, чему впоследствии было суждено стать первым игровым фильмом советской России. Поэтому имя Новосибирска, а тогда еще Новониколаевска, особыми буквами вписано в историю советского и российского кино - с тех пор, как летом и осенью 1924 года у нас шли съемки киноленты «Красный газ».

.

«Этот газ непобедим…»

.

Откуда такое странное название? Ответ в словах одного из идеологов картины Вениамина Вегмана, человека поистине энциклопедических знаний, сделавшего немало для сохранения и популяризации истории Сибири. «Коммунисты владеют особым газом, который обладает свойством всюду проникать, и хотя он не удушлив, но, тем не менее, непобедим. «Красный газ» – это коммунистическая агитация и пропаганда. От этого газа никакие противогазы не спасут. Этот газ не победят никакие удушливые газы», - так считал убежденный коммунист Вегман...

.

Впрочем, у фильма было и второе, более «традиционное» название – «Товарищ из центра».

.

Книга Владимира Зазубрина "Два мира" легла в основу сценария фильма.

.

Задумав снимать фильм, группа энтузиастов во главе с Иваном Калабуховым решила таким образом творчески отметить 5 лет со дня окончательного установления в городе советской власти и победы над Колчаком. В основу лег роман известного сибирского писателя Владимира Зазубрина «Два мира». Однако в Москве в помощи в съемках практически отказали. Но разве это остановит сибиряков? Кино решили снимать сами, без всякого опыта и специального оборудования. Лишь потом удалось «выбить» у столицы кинооператора, нескольких актеров и необходимый запас пленки.

.

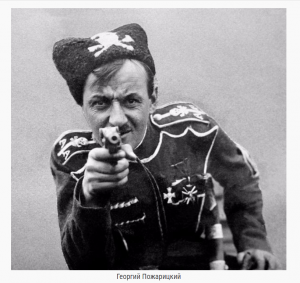

Ленин и Эйзенштейн

.

Действие картины происходило в сибирской глубинке. Её героиня Варвара Чепалова (актриса Маргарита Горбатова), узнав о гибели брата, ушла в партизанский отряд, стала связной между партизанами и подпольщиками. Она распространяла среди сибиряков и колчаковских солдат большевистские прокламации - это и был тот самый «красный газ». А на фоне истории человека развивалась революционная история Сибири. Съемки вели на натуре, в местах реальных боев, а многие роли исполнили бывшие партизаны и красноармейцы… И не только – например, одного из белогвардейцев сыграл бывший белогвардеец Георгий Пожарицкий. Местные жители иной раз пугались съемочной группы – думали, опять власть меняется… Один раз киношников даже встретили с оружием, но до стрельбы, к счастью, не дошло. Сохранились воспоминания о съемках одного из актеров, Владимира Гарденина:

.

«Посмотреть невиданное зрелище сбегались стар и млад. Представьте такую картину. К дощатому, засыпанному подсолнуховой шелухой причалу уездного городка пристает пароход, переполненный... белогвардейцами. Полуденное солнце сверкает на их штыках и кокардах. На борту парохода отчетливо белеют аршинные буквы: «Колчак». Старушка в крашеной домотканке, первой увидевшая их, испуганно крестясь: «Свят, свят!», улепетывает в ближайший переулок. Инвалид с удочками, враскачку шагавший на своей деревяшке к реке, замирает на месте. Лицо его выражает испуг и растерянность: «Неуж опять переворот?!».

.

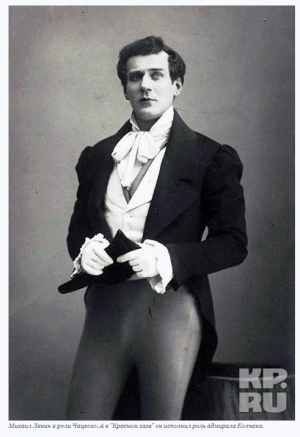

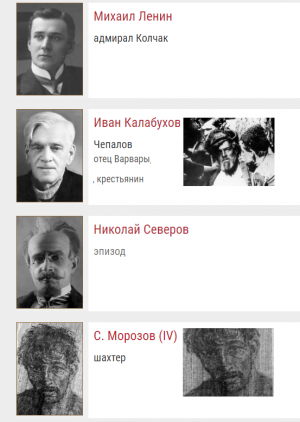

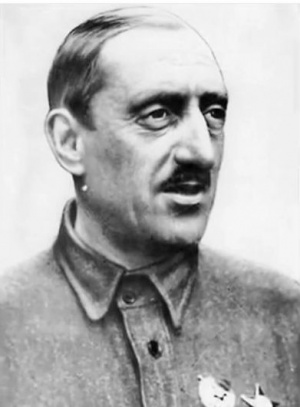

А адмирала Колчака в «Красном газе» сыграл известный в ту пору актер Михаил Ленин.

Его настоящая фамилия была Игнатюк, а псевдоним он взял задолго до революции, совершенно не подозревая о существовании будущего вождя мирового пролетариата…

Без других, как сейчас принято говорить, «звезд» кино тоже не обошлось. Монтировали «первую сибирскую фильму» уже в Москве, причем, помогал это делать ни кто иной, как легендарный Сергей Эйзенштейн, давший целый ряд ценных и дельных советов.

.

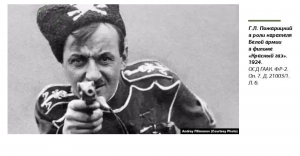

Михаил Ленин в роли Чацкого. А в "Красном газе" он исполнил роль адмирала Колчака.

.

Изменчивая судьба

Несмотря на всю спонтанность, фильм пошел просто на ура – в том же 1924 году Главполитпросвет расценил его как «лучшее достижение советской кинематографии». «Красный газ» по сути, стал первой игровой киноработой в СССР и пять лет успешно шел на экранах страны и к концу 1920-х годов дал мощный толчок сибирскому кинопроизводству. Но до наших дней не сохранилось ни одной копии…

А все потому, что в 1930-х годах «Красный газ», долгие годы бывший флагманом кинопропаганды советской власти, внезапно перестал быть таковым.

Смена политического руководства страны имела далеко идущие последствия…

Вскоре практически все причастные к созданию фильма были репрессированы – писатель Зазубрин, режиссер Калабухов, актеры… Михаил Ленин – один из немногих, которого репрессии обошли стороной, не иначе, фамилия спасла… Что уж тут говорить о фильме, в котором фигурирует Троцкий - пусть даже в качестве портрета в руках одного из революционеров?

Все копии «Красного газа» без особой огласки уничтожили. Историки утверждают, что несколько кадров, доживших до наших дней, были взяты из уголовного дела Георгия Пожарицкого.

Плюс несколько фотографий из старых журналов, да немного снимков с кинопроб – вот и все, что осталось в память о первом советском игровом фильме, родиной которого стали наши сибирские края…

.

В первом новосибирском фильме Колчака играл… Ленин!

.

Летом 1924 года в наших краях снимали киноленту «Красный газ», монтировать которую помогал сам Сергей Эйзенштейн [фото]

.

В эти дни, 87 лет назад, в Новосибирске и его окрестностях творилось нечто, доселе невиданное. Группа энтузиастов снимала то, чему впоследствии было суждено стать первым игровым фильмом советской России. Поэтому имя Новосибирска, а тогда еще Новониколаевска, особыми буквами вписано в историю советского и российского кино - с тех пор, как летом и осенью 1924 года у нас шли съемки киноленты «Красный газ».

.

«Этот газ непобедим…»

.

Откуда такое странное название? Ответ в словах одного из идеологов картины Вениамина Вегмана, человека поистине энциклопедических знаний, сделавшего немало для сохранения и популяризации истории Сибири. «Коммунисты владеют особым газом, который обладает свойством всюду проникать, и хотя он не удушлив, но, тем не менее, непобедим. «Красный газ» – это коммунистическая агитация и пропаганда. От этого газа никакие противогазы не спасут. Этот газ не победят никакие удушливые газы», - так считал убежденный коммунист Вегман...

.

Впрочем, у фильма было и второе, более «традиционное» название – «Товарищ из центра».

.

Книга Владимира Зазубрина "Два мира" легла в основу сценария фильма.

.

Задумав снимать фильм, группа энтузиастов во главе с Иваном Калабуховым решила таким образом творчески отметить 5 лет со дня окончательного установления в городе советской власти и победы над Колчаком. В основу лег роман известного сибирского писателя Владимира Зазубрина «Два мира». Однако в Москве в помощи в съемках практически отказали. Но разве это остановит сибиряков? Кино решили снимать сами, без всякого опыта и специального оборудования. Лишь потом удалось «выбить» у столицы кинооператора, нескольких актеров и необходимый запас пленки.

.

Ленин и Эйзенштейн

.

Действие картины происходило в сибирской глубинке. Её героиня Варвара Чепалова (актриса Маргарита Горбатова), узнав о гибели брата, ушла в партизанский отряд, стала связной между партизанами и подпольщиками. Она распространяла среди сибиряков и колчаковских солдат большевистские прокламации - это и был тот самый «красный газ». А на фоне истории человека развивалась революционная история Сибири. Съемки вели на натуре, в местах реальных боев, а многие роли исполнили бывшие партизаны и красноармейцы… И не только – например, одного из белогвардейцев сыграл бывший белогвардеец Георгий Пожарицкий. Местные жители иной раз пугались съемочной группы – думали, опять власть меняется… Один раз киношников даже встретили с оружием, но до стрельбы, к счастью, не дошло. Сохранились воспоминания о съемках одного из актеров, Владимира Гарденина:

.

«Посмотреть невиданное зрелище сбегались стар и млад. Представьте такую картину. К дощатому, засыпанному подсолнуховой шелухой причалу уездного городка пристает пароход, переполненный... белогвардейцами. Полуденное солнце сверкает на их штыках и кокардах. На борту парохода отчетливо белеют аршинные буквы: «Колчак». Старушка в крашеной домотканке, первой увидевшая их, испуганно крестясь: «Свят, свят!», улепетывает в ближайший переулок. Инвалид с удочками, враскачку шагавший на своей деревяшке к реке, замирает на месте. Лицо его выражает испуг и растерянность: «Неуж опять переворот?!».

.

А адмирала Колчака в «Красном газе» сыграл известный в ту пору актер Михаил Ленин.

Его настоящая фамилия была Игнатюк, а псевдоним он взял задолго до революции, совершенно не подозревая о существовании будущего вождя мирового пролетариата…

Без других, как сейчас принято говорить, «звезд» кино тоже не обошлось. Монтировали «первую сибирскую фильму» уже в Москве, причем, помогал это делать ни кто иной, как легендарный Сергей Эйзенштейн, давший целый ряд ценных и дельных советов.

.

Михаил Ленин в роли Чацкого. А в "Красном газе" он исполнил роль адмирала Колчака.

.

Изменчивая судьба

Несмотря на всю спонтанность, фильм пошел просто на ура – в том же 1924 году Главполитпросвет расценил его как «лучшее достижение советской кинематографии». «Красный газ» по сути, стал первой игровой киноработой в СССР и пять лет успешно шел на экранах страны и к концу 1920-х годов дал мощный толчок сибирскому кинопроизводству. Но до наших дней не сохранилось ни одной копии…

А все потому, что в 1930-х годах «Красный газ», долгие годы бывший флагманом кинопропаганды советской власти, внезапно перестал быть таковым.

Смена политического руководства страны имела далеко идущие последствия…

Вскоре практически все причастные к созданию фильма были репрессированы – писатель Зазубрин, режиссер Калабухов, актеры… Михаил Ленин – один из немногих, которого репрессии обошли стороной, не иначе, фамилия спасла… Что уж тут говорить о фильме, в котором фигурирует Троцкий - пусть даже в качестве портрета в руках одного из революционеров?

Все копии «Красного газа» без особой огласки уничтожили. Историки утверждают, что несколько кадров, доживших до наших дней, были взяты из уголовного дела Георгия Пожарицкого.

Плюс несколько фотографий из старых журналов, да немного снимков с кинопроб – вот и все, что осталось в память о первом советском игровом фильме, родиной которого стали наши сибирские края…

Полякова Дарья.

.

Очертания судьбы

.

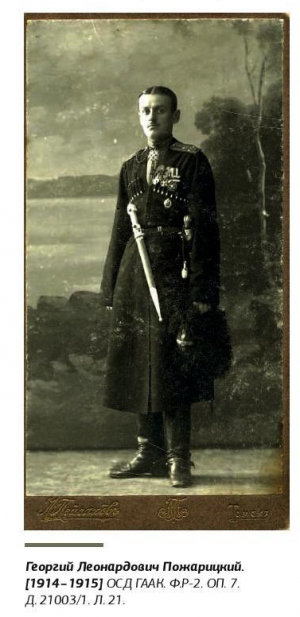

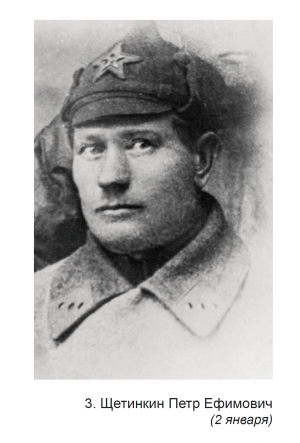

Имя Георгия Леонардовича Пожарицкого знакомо небольшому кругу историков и искусствоведов.

Судьба его насыщенна, драматична, и вместе с тем малоизвестна.

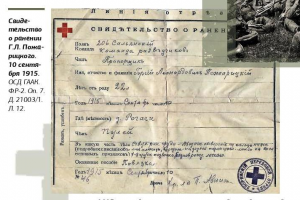

В отделе спецдокументации Государственного архива Алтайского края хранится дело участника Первой мировой войны Георгия Леонардовича Пожарицкого, арестованного за контрреволюционную агитацию.

Этот документ был представлен на недавней выставке «Алтай в Первой мировой войне» в Государственном архиве Алтайского края.

Судьба большинства участников Великой войны сложилась трагически.

Те, кому посчастливилось вернуться живыми попали в жернова Гражданской войны, под политические репрессии 1930 годов.

Участие в «империалистической» войне автоматически выставляло фигуранта дела в неприглядном для советской власти свете.

В деле Пожарицкого сохранился послужной список, свидетельства о ранении, отдельные фотографии и даже фотоальбом, включающий снимки, сделанные в действующей армии.

Георгий Пожарицкий родился 5 июня 1893 года в городе Могилеве, в Белоруссии.

Поляк.

Отец, мещанин, имел свою парикмахерскую, потомок дворянского рода Пожарицких.

В деле имеется выписка из дворянского списка по Минской губернии с фамилией Пожарицких, датируемая 1816 годом.

В 1895-м семья Пожарицких переезжает в Томск, где отец, кроме парикмахерского ремесла, занялся мясной торговлей, мясо-колбасный магазин он держал до 1919 года.

В Томске Пожарицкий окончил гимназию и первый курс юридического факультета.

С началом Первой мировой войны в конце 1914 года пошел учиться на ускоренный курс в Иркутское юнкерское военное училище.

По его окончании был произведен в прапорщики и в мае 1915-го прибыл на службу в 39-й Сибирский стрелковый запасный батальон.

В июне командирован в крепость Брест, затем — в 9-й маршевый запасный батальон.

В мае 1916 года Пожарицкого назначили начальником конной команды разведчиков,

он был произведен в подпоручики,

в октябре — в поручики,

в феврале 1917-го — в штабс-капитаны.

Участвовал в многочисленных боях,

был дважды ранен,

контужен.

За боевые заслуги награжден знаками отличия

- двумя орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», «За отличие в делах против неприятеля»,

- двумя орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом и

- орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом,

- орденами Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и

- орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами.

В феврале 1918 года, когда власть от Временного правительства перешла в руки большевиков, Пожарицкий был избран солдатами командиром 267-го полка, а также членом полкового комитета.

Полк в сражениях мировой войны больше не участвовал,

в декабре 1918-го войсковое соединение было расформировано, солдат распустили по домам.

Командный состав, учебная и писарская команды — всего около 100 человек, остались охранять имущество и канцелярию полка до особого распоряжения.

Через несколько дней они были взяты в плен немцами и отправлены в тыл — в Киев.

Интересная деталь немцы дали указание всем надеть погоны и следовать в них.

В Киеве Георгий Пожарицкий случайно знакомится с немецким офицером фон Мюллером.

В разговоре они выясняли, что в 1915-1916 годах оба находились в районе белорусского города Барановичи.

Еще более немыслимым совпадением оказалось то, что каждый обнаружил у себя визитную карточку другого.

Во время Великой войны существовал негласный кодекс чести разведчики на месте пленения противника оставляли визитную карточку начальника разведки.

Впечатленный фон Мюллер предложил русскому коллеге помощь.

У Пожарницкого просьба была одна способствовать его скорейшему отправлению на родину.

Немец отговаривал, объясняя, что в Сибири установлена власть большевиков, а офицеры царской армии подвергаются разным репрессиям.

Предлагал остаться в Киеве и поступить в армию гайдамаков, командовать ротой Пожарицкий отказался.

Дней через десять он увидел свою фамилию в списке отправляющихся на родину.

Эта необыкновенная история зафиксирована в протоколе допроса НКВД.

Допросные листы открывают для нас еще один интересный эпизод из биографии Георгия Пожарицкого.

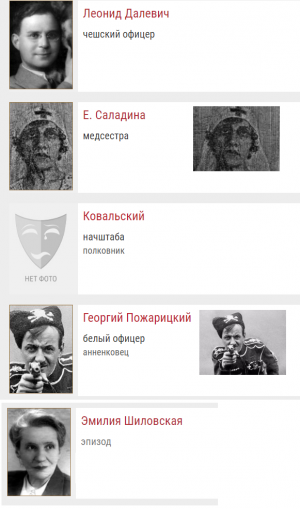

В 1924 году Пожарицкий принимал участие в съемках первого немого игрового фильма сибирского кинематографа «Красный газ».

Режиссером ленты выступил Григорий Калабухов.

Съемки проходили в Новониколаевске (ныне — Новосибирск) и на территории Алтайской губернии.

Фильм посвящался пятилетию освобождения Новониколаевска от колчаковцев. В основу фильма положен популярный в первые годы советской власти роман Владимира Зазубрина «Два мира» о Гражданской войне в Сибири.

Фильм рассказывает о коммунистической идее, она вездесуща, и потому сравнивается со всепроникающим газом. Отсюда и странное название картины — «Красный газ».

Первоначально Георгия взяли в картину в качестве инструктора по плаванию и прыжкам с парохода в воду, но впоследствии он получил второстепенную роль карателя-анненковца.

Режиссер и оператор отмечали «красочную фигуру» и «фотогеничную физиономию» Пожарицкого.

Сначала ему давали играть простейшие эпизоды, затем посложнее.

Новоявленный актер так описывал свои впечатления от работы в кино: «Я был очень доволен данной работой, так как она вообще не казалась мне работой, а поэтому старался быть полезен в других отношениях.

Я стал давать советы и указания, как правильно надевать оружие, отдавать честь и даже вступил один раз в пререкание с режиссером Калабуховым по поводу взаимоотношений солдат и офицеров.»

За работу Георгию Пожарицкому сначала платили по 5 рублей в лень, затем его заработная плата составила около 200 рублей в месяц, что равнялось, как он сам отмечал, окладу за два с половиной месяца

Кроме Пожарицкого в картине было задействовано много других непрофессиональных актеров.

В эпизодах и массовых сценах участвовали местные жители, матросы, красноармейцы, бывшие красные партизаны. Отметим интересную подробность в кинофильме «Красный газ» в роли полковника Орлова снимался Константин Шестлинцев, актер, игравший на сцене Барнаульского театра в 1938 году. Эта киноработа Шестлинцева была положительно оценена критикой.

Картина имела большой зрительский успех. «Красный газ» был выпущен огромным для своего времени тиражом.

Спрос на фильм был настолько велик, что каждая пленка крутилась в кинопроекторе практически до дыр. Тем удивительнее тот факт, что до нашего времени фильм не дошел.

В архивно-следственном деле Пожарицкого сохранилось шесть кадров из фильма.

Негативы, изъятые при аресте как вещественные доказательства, возможно, одни из немногих сохранившихся фрагментов картины.

Дальнейшая судьба Георгия Пожарицкого, как и многих людей его поколения, сложилась трагически.

В 1939 году он был арестован по ст 58 — 10 ч I УК РСФСР за контрреволюционную агитацию и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Известно, что сумел выжить в лагерях и выйти на свободу.

Документы по его реабилитации от 17 сентября 1992 года остались невостребованными.

Очевидно, самого Георгия Леонардовича и его сына Константина (1923 года рождения) уже не было в живых

.

Очертания судьбы

.

Имя Георгия Леонардовича Пожарицкого знакомо небольшому кругу историков и искусствоведов.

Судьба его насыщенна, драматична, и вместе с тем малоизвестна.

В отделе спецдокументации Государственного архива Алтайского края хранится дело участника Первой мировой войны Георгия Леонардовича Пожарицкого, арестованного за контрреволюционную агитацию.

Этот документ был представлен на недавней выставке «Алтай в Первой мировой войне» в Государственном архиве Алтайского края.

Судьба большинства участников Великой войны сложилась трагически.

Те, кому посчастливилось вернуться живыми попали в жернова Гражданской войны, под политические репрессии 1930 годов.

Участие в «империалистической» войне автоматически выставляло фигуранта дела в неприглядном для советской власти свете.

В деле Пожарицкого сохранился послужной список, свидетельства о ранении, отдельные фотографии и даже фотоальбом, включающий снимки, сделанные в действующей армии.

Георгий Пожарицкий родился 5 июня 1893 года в городе Могилеве, в Белоруссии.

Поляк.

Отец, мещанин, имел свою парикмахерскую, потомок дворянского рода Пожарицких.

В деле имеется выписка из дворянского списка по Минской губернии с фамилией Пожарицких, датируемая 1816 годом.

В 1895-м семья Пожарицких переезжает в Томск, где отец, кроме парикмахерского ремесла, занялся мясной торговлей, мясо-колбасный магазин он держал до 1919 года.

В Томске Пожарицкий окончил гимназию и первый курс юридического факультета.

С началом Первой мировой войны в конце 1914 года пошел учиться на ускоренный курс в Иркутское юнкерское военное училище.

По его окончании был произведен в прапорщики и в мае 1915-го прибыл на службу в 39-й Сибирский стрелковый запасный батальон.

В июне командирован в крепость Брест, затем — в 9-й маршевый запасный батальон.

В мае 1916 года Пожарицкого назначили начальником конной команды разведчиков,

он был произведен в подпоручики,

в октябре — в поручики,

в феврале 1917-го — в штабс-капитаны.

Участвовал в многочисленных боях,

был дважды ранен,

контужен.

За боевые заслуги награжден знаками отличия

- двумя орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», «За отличие в делах против неприятеля»,

- двумя орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом и

- орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом,

- орденами Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и

- орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами.

В феврале 1918 года, когда власть от Временного правительства перешла в руки большевиков, Пожарицкий был избран солдатами командиром 267-го полка, а также членом полкового комитета.

Полк в сражениях мировой войны больше не участвовал,

в декабре 1918-го войсковое соединение было расформировано, солдат распустили по домам.

Командный состав, учебная и писарская команды — всего около 100 человек, остались охранять имущество и канцелярию полка до особого распоряжения.

Через несколько дней они были взяты в плен немцами и отправлены в тыл — в Киев.

Интересная деталь немцы дали указание всем надеть погоны и следовать в них.

В Киеве Георгий Пожарицкий случайно знакомится с немецким офицером фон Мюллером.

В разговоре они выясняли, что в 1915-1916 годах оба находились в районе белорусского города Барановичи.

Еще более немыслимым совпадением оказалось то, что каждый обнаружил у себя визитную карточку другого.

Во время Великой войны существовал негласный кодекс чести разведчики на месте пленения противника оставляли визитную карточку начальника разведки.

Впечатленный фон Мюллер предложил русскому коллеге помощь.

У Пожарницкого просьба была одна способствовать его скорейшему отправлению на родину.

Немец отговаривал, объясняя, что в Сибири установлена власть большевиков, а офицеры царской армии подвергаются разным репрессиям.

Предлагал остаться в Киеве и поступить в армию гайдамаков, командовать ротой Пожарицкий отказался.

Дней через десять он увидел свою фамилию в списке отправляющихся на родину.

Эта необыкновенная история зафиксирована в протоколе допроса НКВД.

Допросные листы открывают для нас еще один интересный эпизод из биографии Георгия Пожарицкого.

В 1924 году Пожарицкий принимал участие в съемках первого немого игрового фильма сибирского кинематографа «Красный газ».

Режиссером ленты выступил Григорий Калабухов.

Съемки проходили в Новониколаевске (ныне — Новосибирск) и на территории Алтайской губернии.

Фильм посвящался пятилетию освобождения Новониколаевска от колчаковцев. В основу фильма положен популярный в первые годы советской власти роман Владимира Зазубрина «Два мира» о Гражданской войне в Сибири.

Фильм рассказывает о коммунистической идее, она вездесуща, и потому сравнивается со всепроникающим газом. Отсюда и странное название картины — «Красный газ».

Первоначально Георгия взяли в картину в качестве инструктора по плаванию и прыжкам с парохода в воду, но впоследствии он получил второстепенную роль карателя-анненковца.

Режиссер и оператор отмечали «красочную фигуру» и «фотогеничную физиономию» Пожарицкого.

Сначала ему давали играть простейшие эпизоды, затем посложнее.

Новоявленный актер так описывал свои впечатления от работы в кино: «Я был очень доволен данной работой, так как она вообще не казалась мне работой, а поэтому старался быть полезен в других отношениях.

Я стал давать советы и указания, как правильно надевать оружие, отдавать честь и даже вступил один раз в пререкание с режиссером Калабуховым по поводу взаимоотношений солдат и офицеров.»

За работу Георгию Пожарицкому сначала платили по 5 рублей в лень, затем его заработная плата составила около 200 рублей в месяц, что равнялось, как он сам отмечал, окладу за два с половиной месяца

Кроме Пожарицкого в картине было задействовано много других непрофессиональных актеров.

В эпизодах и массовых сценах участвовали местные жители, матросы, красноармейцы, бывшие красные партизаны. Отметим интересную подробность в кинофильме «Красный газ» в роли полковника Орлова снимался Константин Шестлинцев, актер, игравший на сцене Барнаульского театра в 1938 году. Эта киноработа Шестлинцева была положительно оценена критикой.

Картина имела большой зрительский успех. «Красный газ» был выпущен огромным для своего времени тиражом.

Спрос на фильм был настолько велик, что каждая пленка крутилась в кинопроекторе практически до дыр. Тем удивительнее тот факт, что до нашего времени фильм не дошел.

В архивно-следственном деле Пожарицкого сохранилось шесть кадров из фильма.

Негативы, изъятые при аресте как вещественные доказательства, возможно, одни из немногих сохранившихся фрагментов картины.

Дальнейшая судьба Георгия Пожарицкого, как и многих людей его поколения, сложилась трагически.

В 1939 году он был арестован по ст 58 — 10 ч I УК РСФСР за контрреволюционную агитацию и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Известно, что сумел выжить в лагерях и выйти на свободу.

Документы по его реабилитации от 17 сентября 1992 года остались невостребованными.

Очевидно, самого Георгия Леонардовича и его сына Константина (1923 года рождения) уже не было в живых

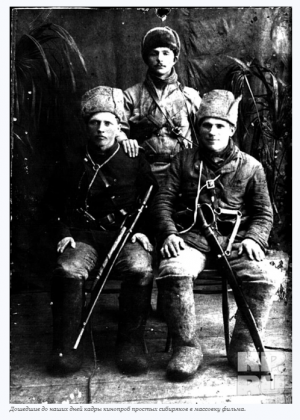

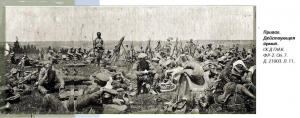

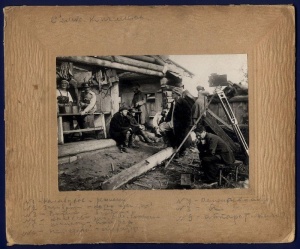

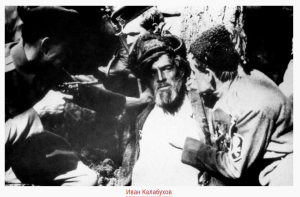

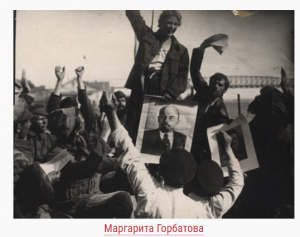

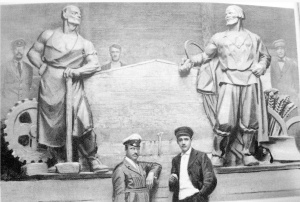

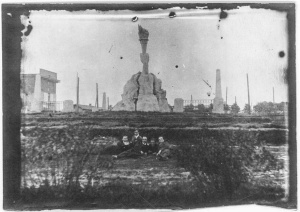

Фотография. Рабочий момент съёмки художественного фильма "Красный газ".

Период создания:

Август, 1924 г.

Материал, техника:

фотобумага (глянцевая), картон, графитный карандаш, фотопечать (черно-белая), рукопись

Размер:

11,8 х 16,6; паспарту - 20,8 х 25,3

Место создания:

Новосибирская обл., Колыванский р-н

Номер в Госкаталоге:

26198329

Номер по КП (ГИК):

НОКМ ОФ-21545/1

Местонахождение

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский государственный краеведческий музей

Во дворе крестьянского дома в с.Колывань.

Подарено дочерью М.Ф.Горбатовой оператору Новосибирсктелефильма Максимову О.Г. в 1965 г.

90*125

Рабочий момент съёмок первого сиб. художественного фильма "Красный газ". 1924 год, август. Колывань.

Слева-направо:

Исполнительница гл. роли, актриса Маргарита Фёдоровна Горбатова;

исполнитель роли колчаковца, новосибирский профсоюзный деятель Дементьев,

пом. режиссер С.Изахсон;

Зав.Сиб.отдел.госкино Максилиман Алексеевич Кравцов;

Бутафор Виктор Петрович Витик;

Сценарист Владимир Яковлевич Зазубрин

Режиссер – Иван Григорьевич Калабухов

Оператор – Марк Налётный

Съёмка кончилась

№ 1 – Калабухов – режиссер

№ 2 – Зазубрин – автор идеи

№ 3 – Витик – бутафор

№ 4 – Кравцов - Зав.Сиб.отдел.Госкино

№ 5 – Изахсон – пом. Реж.

№ 6 – Налётный – оператор

№ 7 – Дементьев - актер

№ 8 – я

№ 9 – аппарат-кино

Период создания:

Август, 1924 г.

Материал, техника:

фотобумага (глянцевая), картон, графитный карандаш, фотопечать (черно-белая), рукопись

Размер:

11,8 х 16,6; паспарту - 20,8 х 25,3

Место создания:

Новосибирская обл., Колыванский р-н

Номер в Госкаталоге:

26198329

Номер по КП (ГИК):

НОКМ ОФ-21545/1

Местонахождение

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский государственный краеведческий музей

Во дворе крестьянского дома в с.Колывань.

Подарено дочерью М.Ф.Горбатовой оператору Новосибирсктелефильма Максимову О.Г. в 1965 г.

90*125

Рабочий момент съёмок первого сиб. художественного фильма "Красный газ". 1924 год, август. Колывань.

Слева-направо:

Исполнительница гл. роли, актриса Маргарита Фёдоровна Горбатова;

исполнитель роли колчаковца, новосибирский профсоюзный деятель Дементьев,

пом. режиссер С.Изахсон;

Зав.Сиб.отдел.госкино Максилиман Алексеевич Кравцов;

Бутафор Виктор Петрович Витик;

Сценарист Владимир Яковлевич Зазубрин

Режиссер – Иван Григорьевич Калабухов

Оператор – Марк Налётный

Съёмка кончилась

№ 1 – Калабухов – режиссер

№ 2 – Зазубрин – автор идеи

№ 3 – Витик – бутафор

№ 4 – Кравцов - Зав.Сиб.отдел.Госкино

№ 5 – Изахсон – пом. Реж.

№ 6 – Налётный – оператор

№ 7 – Дементьев - актер

№ 8 – я

№ 9 – аппарат-кино

Пожарицкий Георгий Леонардович

Имя Георгия Леонардовича Пожарицкого известно с недавних пор небольшому кругу историков и искусствоведов. Ему довелось сыграть всего одну роль в кино, другие его творческие замыслы остались нереализованными в силу различных обстоятельств. Между тем имя Пожарицкого заслуживает внимания как имя одного из первых деятелей кино, представителя творческой интеллигенции Алтая.

Судьба его была и драматичной: кадровый офицер царской, а затем колчаковской армии, преподаватель школы командного состава Красной Армии, конторский служащий, счетный работник и артист кино.

Пожарицкий происходил из семьи обедневших потомственных польских дворян, живших в Минском уезде. Среди фамильных реликвий сохранились документы на польском и русском языках, подтверждающие это, датируемые первой третью ХIХ в.

Родился Г. Л. Пожарицкий 5 июня 1893 г. в Могилеве, а в 1895 г. семья переехала на постоянной местожительство в Томск, где его отец открывает свою парикмахерскую (этим же он занимался и в Могилеве) и мясо-колбасный магазин.

Как писал сам Пожарицкий в анкетах, образование он имел общее среднее, а военное - высшее.

Образование, полученное им, характерно для многих молодых людей начала ХХ в.:

- частная школа,

- томская губернская гимназия, где, кстати сказать, Пожарицкий не особенно усердно проявил себя в науках (средний балл - "удовлетворительно" и лишь по нескольким естественным дисциплинам - "хорошо").

После окончания гимназии в 1914 г. он поступает на юридический факультет Томского университета.

Но тут началась империалистическая война, и Г. Л. Пожарицкий ушел добровольцем в армию.

Это было движением его души, поскольку он пользовался льготой 1-го разряда и призыву в армию не подлежал как единственный сын родителей.

Его направили в Иркутское юнкерское училище, после окончания которого в мае 1915 г. . в звании прапорщика армейской пехоты Пожарицкий прибыл на юго-западный фронт в 206-й пехотный Сальянский полк, где был назначен на должность начальника команды разведчиков. Так начался первый этап карьеры Пожарицкого - военный.

Пожарицкий был дважды ранен и один раз контужен, имел боевые награды: ордена Св. Владимира (4-й степени), Св. Анны (3-й и 4-й степени), Св. Станислава (2-й и 3-й степени).

После немецкого плена Пожарицкий вернулся домой в Томск, где приказом буржуазного правительства в июне 1918 г. вновь был призван в армию и направлен в 1-й томский гусарский полк.

Там он был назначен командующим эскадроном, служил в белой армии вплоть до дня падения правительства Колчака в Омске. Военную карьеру Пожарицкий закончил в чине капитана.

С приходом советской власти в январе 1920 г. Г. Л. Пожарицкий был арестован и осужден за службу в белых частях; находился по приговору в концлагере до мая 1921 г., был освобожден по амнистии.

Так завершается военный период его жизни.

Новый этап жизни и деятельности Г. Л. Пожарицкого - сугубо штатский.

Он служит в различных учреждениях на должностях преимущественно счетных работников. Возможно, на эту его специализацию повлиял семейный бизнес, навыками которого Пожарицкий, без сомнения, не смог не овладеть. Правда, тут было одно исключение.

Бывшего кадрового офицера, не привыкшего к канцелярской службе, вновь потянуло к карьере военного. В 25-й пехотной школе комсостава Томска Пожарицкий проработал около полутора лет (до 1923 г.) преподавателем фехтования и верховой езды.

После демобилизации Пожарицкий уезжает в Семипалатинск, где служит в отделении местного госбанка.

Но там он долго не задержался, и ввиду болезни маленького сына переехал в Новосибирск, где прожил около десяти лет - с 1923 по 1933 г.

За этот период Пожарицкий сменил много мест работы: был и

- конторщиком центрального склада Сибсельскосоюза,

- преподавателем физкультуры в школе,

- калькулятором,

- счетоводом

- и т.д.

Работал на каждом новом месте от нескольких месяцев до - самое большее - двух лет.

Всюду Пожарицкий попадал под сокращение штатов, очевидно, учитывалось его белогвардейское прошлое.

В Новосибирске происходит случайная встреча, в результате которой скромный конторский служащий, уволенный в который уже раз по сокращению штатов, превращается вдруг в киноактера.

Начинается, пожалуй, один из самых интересных и ярких периодов в жизни Пожарицкого.

Знакомая по Томску актриса М. Горбатова рекомендовала Георгия Леонардовича в качестве инструктора по плаванию И. Калабухову, режиссеру картины "Красный газ".

Кинокартина (а это был еще немой кинематограф) снималась по мотивам романа "Два мира" В. Зазубрина, который вместе с режиссером И. Калабуховым являлся и автором сценария.

Роман "Два мира" - одно из первых произведений молодой советской литературы (1921 г.), был создан на основе подлинных событий гражданской войны и имел большой успех в те годы. Картину снимали в Новониколаевске, в Сибирским отделении Госкино.

Режиссером картины стал театральный режиссер И. Калабухов, приехавший в Новосибирск из Томска с труппой актеров и обративший на себя внимание своим новаторским подходом к режиссуре. Оператором был М. Налетный.

Съемочная группа состояла из театральных актеров Новосибирска, Томска, Барнаула, Бийска. Среди них:

М. Горбачева в роли героини картины Варвары Чепаловой,

В. Гарденин,

Е. Черепанов,

Далевич,

С. Бертнев,

В. Афанасьев,

Ковальский,

К. М. Шестиминцев,

Дементьев,

Г. Пожарицкий (он играл роль анненковца),

Троцкий,

С. Морозов,

Соломина,

Шиловская,

В. Редлих.

Натурные съемки проводились на местах боев, где снимались участники партизанского движения в Сибири.