На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

В 2023—2026 наша губерния отюбилеет вот такую дату:

97355

318

Gennady Nechaeff спрашивает

.....Английские и французские "Сопвичи" в ходе войны поставлялись бельгийцам (27 самолетов), румынам (17), грекам (10) и японцам (15), но самое большое количество этих машин поступило в Россию.

Ребят, скажите: откуда в Сибири мог взяться "горбатый" в 1925 году????? их всего-то в России штук 5 было - трофейные. Определенно это был двухместный Sopwith 1/2 Strutter - один из 18 самолетов московского производства, последние из них были выпущены в 1922 году. Сомнительно., но возможно - один из самолетов, переданных нашим англичанами в 1917 или самолет французской постройки из застрявших в порту Архангельска и обнаруженных на складах Папаниным. Но в этом случае аэроплан был бы сильно изношен.Английские и французские "Сопвичи" в ходе войны поставлялись бельгийцам (27 самолетов), румынам (17), грекам (10) и японцам (15), но самое большое количество этих машин поступило в Россию.

.....Английские и французские "Сопвичи" в ходе войны поставлялись бельгийцам (27 самолетов), румынам (17), грекам (10) и японцам (15), но самое большое количество этих машин поступило в Россию.

Показать спойлер

Летом 1916 года российское Управление Военно-Воздушного Флота (УВВФ), тщательно изучив производственные возможности отечественных заводов, пришло к неутешительному выводу, что в ближайшей перспективе они смогут покрыть лишь 44% потребностей фронта в боевых самолетах. Остальное требовалось покупать за границей. Традиционно большинство машин приобреталось во Франции, но в этот раз решили слегка отступить от традиции, обратив внимание и на английскую технику. Тем более, что англичане предложили несколько новых образцов, высоко оцененных российской закупочной комиссией. Это был истребитель "Виккерс" FB. 19, многоцелевой аэроплан RAF ВЕ.2е, оснащенный радиостанцией и предложенный в качестве корректировщика артогня, а также - герой нашего повествования - "Сопвич".

Вскоре с Великобританией был подписан договор о поставке в Россию самолетов указанных типов, в том числе 148 "Полуторастоечников" и об организации в Москве специальной авиашколы по обучению наших пилотов и механиков работе с английской техникой. В соответствии с договором в ноябре 1916-го в Москву прибыла группа английских авиаторов во главе с майором RFC Вэлентайном. В группу первоначально входили 7 человек, затем к ним добавилось еще четверо. Среди них были летчики, наблюдатели, специалисты по авиадвигателям, вооружению и радиооборудованию.

В марте 1917-го, наконец прибыли и первые самолеты - 5 "Виккерсов", 5 "Сопвичей" и 5 BE.2. Из них сформировали три учебных отряда: истребительный, разведывательный и корректировочный. Школа приступила к работе. Русские пилоты, уже прошедшие первоначальный курс летной подготовки, быстро освоили английские машины. Но дальнейшие поставки застопорились.

С одной стороны, морской путь из Англии был далеко не безопасен. Германские подводные лодки топили суда. В Северном море пошел на дно пароход "Буревестник", перевозивший в Мурманск партию "Сопвичей". Чтобы обойти наиболее угрожаемые районы, кораблям приходилось делать крюк чуть ли не до Исландии. Но главная причина задержек все же была не в этом. Наступившие после

Февральской революции неразбериха, митинговщина и череда забастовок, а также слабая пропускная способность железных дорог препятствовали своевременному вывозу из северных портов уже поступившей в Россию авиатехники. В Мурманске и Архангельске скопились громадные запасы вооружений, а на фронт не поступало почти ничего.

В июне, так и не дождавшись английских машин, русские летчики разъехались по авиаотрядам. Английские инструкторы, видя бессмысленность своей работы, "вскоре также подали рапорта об отправке на фронт. Из них был сформирован сводный отряд, который в июле-августе принимал участие в боях под Тарнополем. За героические штурмовки германских позиций и нанесение противнику больших потерь майор Вэлентайн удостоился личной благодарности генерала Корнилова и ордена святого Георгия 4-й степени. Различные награды получили и другие английские летчики.

Осенью 1917-го всеобщий развал перекинулся и на действующую армию. Массовое дезертирство, открытое невыполнение приказов и даже расправы солдат над своими офицерами стали обычным явлением. Видя все это, англичане спешно покинули Россию. Только их командир остался здесь навсегда: в сентябре майор Вэлентайн внезапно умер от инфаркта в возрасте 34 лет.

До окончания летней навигации в Россию пришло от 120 до 140 английских "Сопвичей". Кроме того, поступило более тридцати машин французской сборки. Точное число их неизвестно. Есть данные лишь о том, что пароход с пятью "Сопвичами" отплыл из Франции 12 августа 1917-го, но это была далеко не единственная поставка. В том же году московский завод "Дукс" приступил к самостоятельной постройке "Полуторастоечников". Всего, поданным В.Б.Шаврова, было собрано до 100 машин, правда, большинство из них - уже после Октябрьской революции.

Лишь единичные экземпляры успели попасть на русско-германский фронт. Большинство же дожидалось своей участи в архангельских портовых складах и в Центральном московском авиапарке на Ходынском поле, где к ноябрю 1917-го числилось 72 "Сопвича".

В марте следующего года новая, советская, впасть энергично взялась за эвакуацию военного имущества из Архангельска. К этому ее подталкивала начавшаяся интервенция бывших союзников России и реальная угроза английского десанта. Была создана "Комиссия по разгрузке архангельского порта" под руководством комиссара А.В.Можаева, в прошлом - рабочего одного из петроградских авиазаводов. Можаеву удалось наладить ежедневную отправку эшелонов с самолетами, авиадвигателями и прочим имуществом в центральные районы России. В результате, когда 1 августа англичане действительно захватили Архангельск, к ним в руки попало лишь 18 неисправных "Сопвичей" и два "Ньюпора".

Эвакуированные машины распределялись по отрядам. Необходимость в них возникла очень скоро: в России разгоралась гражданская война.

Впервые Красный воздушный флот принял участие в боях под Казанью в августе-сентябре 1918-го. "Сопвичи" 23-го корпусного и 4-го Социалистического авиаотрядов совместно с другими машинами осуществляли разведку белогвардейских позиций и бомбили городские кварталы. Отсутствие у белых истребительной авиации и зенитной артиллерии позволяло делать это без особого риска.

К осени 1918-го "Полуторастоечники", наряду с "Фарманами-30" и "Ньюпорами" различных модификаций были самыми распространенными машинами в советской авиации. Они состояли на вооружении многих авиаотрядов и применялись на всех фронтах гражданской войны, от полярного Урала до предгорий Кавказа.

В России тогда не существовало унифицированных правил для обозначения самолетов, тем более иностранных, а это давало огромную путаницу в названиях. В документах тех лет, помимо "Сопвичей", можно найти "Сопвиты", "Сопфиты", "Сопуиты" и даже "Сопуисы". Изредка попадается "Сопвич-разведчик". Но, как вы уже догадались, речь всякий раз идет об одной и той же машине. "Уан халф страттер" почему-то не встретился ни разу. Вероятно, это словосочетание казалось слишком длинным и неудобным.

Под Архангельском в 1918-1919 годах действовали "Сопвичи" Костромской авиагруппы. Стоит заметить, что против них воевали точно такие же машины, захваченные англичанами и после ремонта переданные так называемому "Славяно-Британскому авиакорпусу". Это соединение было сформировано из русских пилотов, принятых на английскую службу для борьбы с большевизмом. "Славянобританцы" вели воздушную разведку и корректировку артогня, бомбили суда Двинской флотилии красных. 1 ноября, во время одного из таких налетов был сбит зенитным огнем "Сопвич" капитана Коссовского и корнета Абрамовича, ставших первыми жертвами белой авиации в гражданской войне на севере России.

Советский "Сопвич" с экипажем в составе пилота Ф.Граба и наблюдателя А.Шульца одержал первую в гражданской войне документально подтвержденную воздушную победу. 16 октября 1918 года Шульц из турельного пулемета сбил белогвардейский "Ньюпор" над уральским разъездом Шамара.

Красная авиация также несла потери, причем не столько в воздушных боях, сколько в результате многочисленных аварий и катастроф, обусловленных быстрым физическим износом машин и применением некачественного горючего. После отделения Азербайджана и потери бакинских нефтепромыслов в бензобаки самолетов приходилось заливать спирт или различные суррогаты типа "казанской смеси", состоявшей из газолина, керосина и эфира. От такого горючего моторы часто глохли в полете, особенно в зимнее время.

Тем не менее красные "Сопвичи" активно применялись и в 1919 году. На колчаковском фронте они в начале июня осуществляли воздушное прикрытие переправы через реку Белая под Уфой и атаковали белогвардейскую артиллерию, сосредоточенную на восточном берегу.

Один аэроплан этого типа с пилотом Коваленко придали штабу знаменитой чапаевской дивизии. 5 сентября при налете белоказаков на Лбищенск Коваленко погиб, а самолет был захвачен и в дальнейшем летал уже с белогвардейскими трехцветными кругами на крыльях.

Но это был не единственный "Сопвич" в рядах колчаковской армии. С июля по сентябрь 1919-го на восточном фронте действовал французский разведывательный авиаотряд в составе трех самолетов с экипажами и наземными службами, включая хорошо оснащенную ремонтную базу. В сентябре французы уехали из России, передав всю технику белогвардейцам. Колчаковские летчики успешно использовали "Сопвичи" в боях на реке Тобол, где им удалось сбить привязной аэростат. Там же состоялось несколько воздушных боев с советскими истребителями, закончившихся, правда, безрезультатно. В ноябре при поспешном отступлении колчаковской армии "Сопвичи" в числе других самолетов захватили красные в Новониколаевске (ныне - Новосибирск).

Весной 1921-го советское командование передало эти и некоторые другие машины правительству так называемой Дальневосточной республики, временного государственного образования, позднее вошедшего в состав РСФСР.

На южном направлении красноармейские "Сопвичи" входили в состав Авиагруппы особого назначения, сформированной в августе 1919-го из инструкторов Московской летной школы для борьбы с прорвавшей фронт кавалерией генерала Мамонтова. Советские летчики рассеяли осколочными бомбами и пулеметным огнем белогвардейскую конницу, но при этом был сбит и попал в плен командир группы Братолюбов.

Несколько авиаотрядов, вооруженных "Сопвичами", воевало летом и осенью 1919-го на Северо-западном фронте против белой армии генерала Юденича, а также - латвийских и эстонских национальных формирований. Два самолета, совершивших вынужденные посадки на вражеской территории, позднее были включены в состав латвийских ВВС. Закрасив звезды и нарисовав свои эмблемы (свастики красного цвета), латыши еще много лет эксплуатировали эти трофеи.

Боевые и небоевые потери неуклонно сокращали число "Полуторастоечников" во фронтовых частях. К лету 1919-го дореволюционные складские запасы полностью иссякли, а поступление новых машин с заводов далеко отставало от потребностей фронта Остававшиеся в строю машины ветшали и все чаще требовали ремонта. Все это привело к тому, что уже в летних боях 1920 г. на польском фронте участвовало лишь незначительное количество "Сопвичей", а к весне следующего последние были переданы в летные школы или сданы на слом.

Вскоре с Великобританией был подписан договор о поставке в Россию самолетов указанных типов, в том числе 148 "Полуторастоечников" и об организации в Москве специальной авиашколы по обучению наших пилотов и механиков работе с английской техникой. В соответствии с договором в ноябре 1916-го в Москву прибыла группа английских авиаторов во главе с майором RFC Вэлентайном. В группу первоначально входили 7 человек, затем к ним добавилось еще четверо. Среди них были летчики, наблюдатели, специалисты по авиадвигателям, вооружению и радиооборудованию.

В марте 1917-го, наконец прибыли и первые самолеты - 5 "Виккерсов", 5 "Сопвичей" и 5 BE.2. Из них сформировали три учебных отряда: истребительный, разведывательный и корректировочный. Школа приступила к работе. Русские пилоты, уже прошедшие первоначальный курс летной подготовки, быстро освоили английские машины. Но дальнейшие поставки застопорились.

С одной стороны, морской путь из Англии был далеко не безопасен. Германские подводные лодки топили суда. В Северном море пошел на дно пароход "Буревестник", перевозивший в Мурманск партию "Сопвичей". Чтобы обойти наиболее угрожаемые районы, кораблям приходилось делать крюк чуть ли не до Исландии. Но главная причина задержек все же была не в этом. Наступившие после

Февральской революции неразбериха, митинговщина и череда забастовок, а также слабая пропускная способность железных дорог препятствовали своевременному вывозу из северных портов уже поступившей в Россию авиатехники. В Мурманске и Архангельске скопились громадные запасы вооружений, а на фронт не поступало почти ничего.

В июне, так и не дождавшись английских машин, русские летчики разъехались по авиаотрядам. Английские инструкторы, видя бессмысленность своей работы, "вскоре также подали рапорта об отправке на фронт. Из них был сформирован сводный отряд, который в июле-августе принимал участие в боях под Тарнополем. За героические штурмовки германских позиций и нанесение противнику больших потерь майор Вэлентайн удостоился личной благодарности генерала Корнилова и ордена святого Георгия 4-й степени. Различные награды получили и другие английские летчики.

Осенью 1917-го всеобщий развал перекинулся и на действующую армию. Массовое дезертирство, открытое невыполнение приказов и даже расправы солдат над своими офицерами стали обычным явлением. Видя все это, англичане спешно покинули Россию. Только их командир остался здесь навсегда: в сентябре майор Вэлентайн внезапно умер от инфаркта в возрасте 34 лет.

До окончания летней навигации в Россию пришло от 120 до 140 английских "Сопвичей". Кроме того, поступило более тридцати машин французской сборки. Точное число их неизвестно. Есть данные лишь о том, что пароход с пятью "Сопвичами" отплыл из Франции 12 августа 1917-го, но это была далеко не единственная поставка. В том же году московский завод "Дукс" приступил к самостоятельной постройке "Полуторастоечников". Всего, поданным В.Б.Шаврова, было собрано до 100 машин, правда, большинство из них - уже после Октябрьской революции.

Лишь единичные экземпляры успели попасть на русско-германский фронт. Большинство же дожидалось своей участи в архангельских портовых складах и в Центральном московском авиапарке на Ходынском поле, где к ноябрю 1917-го числилось 72 "Сопвича".

В марте следующего года новая, советская, впасть энергично взялась за эвакуацию военного имущества из Архангельска. К этому ее подталкивала начавшаяся интервенция бывших союзников России и реальная угроза английского десанта. Была создана "Комиссия по разгрузке архангельского порта" под руководством комиссара А.В.Можаева, в прошлом - рабочего одного из петроградских авиазаводов. Можаеву удалось наладить ежедневную отправку эшелонов с самолетами, авиадвигателями и прочим имуществом в центральные районы России. В результате, когда 1 августа англичане действительно захватили Архангельск, к ним в руки попало лишь 18 неисправных "Сопвичей" и два "Ньюпора".

Эвакуированные машины распределялись по отрядам. Необходимость в них возникла очень скоро: в России разгоралась гражданская война.

Впервые Красный воздушный флот принял участие в боях под Казанью в августе-сентябре 1918-го. "Сопвичи" 23-го корпусного и 4-го Социалистического авиаотрядов совместно с другими машинами осуществляли разведку белогвардейских позиций и бомбили городские кварталы. Отсутствие у белых истребительной авиации и зенитной артиллерии позволяло делать это без особого риска.

К осени 1918-го "Полуторастоечники", наряду с "Фарманами-30" и "Ньюпорами" различных модификаций были самыми распространенными машинами в советской авиации. Они состояли на вооружении многих авиаотрядов и применялись на всех фронтах гражданской войны, от полярного Урала до предгорий Кавказа.

В России тогда не существовало унифицированных правил для обозначения самолетов, тем более иностранных, а это давало огромную путаницу в названиях. В документах тех лет, помимо "Сопвичей", можно найти "Сопвиты", "Сопфиты", "Сопуиты" и даже "Сопуисы". Изредка попадается "Сопвич-разведчик". Но, как вы уже догадались, речь всякий раз идет об одной и той же машине. "Уан халф страттер" почему-то не встретился ни разу. Вероятно, это словосочетание казалось слишком длинным и неудобным.

Под Архангельском в 1918-1919 годах действовали "Сопвичи" Костромской авиагруппы. Стоит заметить, что против них воевали точно такие же машины, захваченные англичанами и после ремонта переданные так называемому "Славяно-Британскому авиакорпусу". Это соединение было сформировано из русских пилотов, принятых на английскую службу для борьбы с большевизмом. "Славянобританцы" вели воздушную разведку и корректировку артогня, бомбили суда Двинской флотилии красных. 1 ноября, во время одного из таких налетов был сбит зенитным огнем "Сопвич" капитана Коссовского и корнета Абрамовича, ставших первыми жертвами белой авиации в гражданской войне на севере России.

Советский "Сопвич" с экипажем в составе пилота Ф.Граба и наблюдателя А.Шульца одержал первую в гражданской войне документально подтвержденную воздушную победу. 16 октября 1918 года Шульц из турельного пулемета сбил белогвардейский "Ньюпор" над уральским разъездом Шамара.

Красная авиация также несла потери, причем не столько в воздушных боях, сколько в результате многочисленных аварий и катастроф, обусловленных быстрым физическим износом машин и применением некачественного горючего. После отделения Азербайджана и потери бакинских нефтепромыслов в бензобаки самолетов приходилось заливать спирт или различные суррогаты типа "казанской смеси", состоявшей из газолина, керосина и эфира. От такого горючего моторы часто глохли в полете, особенно в зимнее время.

Тем не менее красные "Сопвичи" активно применялись и в 1919 году. На колчаковском фронте они в начале июня осуществляли воздушное прикрытие переправы через реку Белая под Уфой и атаковали белогвардейскую артиллерию, сосредоточенную на восточном берегу.

Один аэроплан этого типа с пилотом Коваленко придали штабу знаменитой чапаевской дивизии. 5 сентября при налете белоказаков на Лбищенск Коваленко погиб, а самолет был захвачен и в дальнейшем летал уже с белогвардейскими трехцветными кругами на крыльях.

Но это был не единственный "Сопвич" в рядах колчаковской армии. С июля по сентябрь 1919-го на восточном фронте действовал французский разведывательный авиаотряд в составе трех самолетов с экипажами и наземными службами, включая хорошо оснащенную ремонтную базу. В сентябре французы уехали из России, передав всю технику белогвардейцам. Колчаковские летчики успешно использовали "Сопвичи" в боях на реке Тобол, где им удалось сбить привязной аэростат. Там же состоялось несколько воздушных боев с советскими истребителями, закончившихся, правда, безрезультатно. В ноябре при поспешном отступлении колчаковской армии "Сопвичи" в числе других самолетов захватили красные в Новониколаевске (ныне - Новосибирск).

Весной 1921-го советское командование передало эти и некоторые другие машины правительству так называемой Дальневосточной республики, временного государственного образования, позднее вошедшего в состав РСФСР.

На южном направлении красноармейские "Сопвичи" входили в состав Авиагруппы особого назначения, сформированной в августе 1919-го из инструкторов Московской летной школы для борьбы с прорвавшей фронт кавалерией генерала Мамонтова. Советские летчики рассеяли осколочными бомбами и пулеметным огнем белогвардейскую конницу, но при этом был сбит и попал в плен командир группы Братолюбов.

Несколько авиаотрядов, вооруженных "Сопвичами", воевало летом и осенью 1919-го на Северо-западном фронте против белой армии генерала Юденича, а также - латвийских и эстонских национальных формирований. Два самолета, совершивших вынужденные посадки на вражеской территории, позднее были включены в состав латвийских ВВС. Закрасив звезды и нарисовав свои эмблемы (свастики красного цвета), латыши еще много лет эксплуатировали эти трофеи.

Боевые и небоевые потери неуклонно сокращали число "Полуторастоечников" во фронтовых частях. К лету 1919-го дореволюционные складские запасы полностью иссякли, а поступление новых машин с заводов далеко отставало от потребностей фронта Остававшиеся в строю машины ветшали и все чаще требовали ремонта. Все это привело к тому, что уже в летних боях 1920 г. на польском фронте участвовало лишь незначительное количество "Сопвичей", а к весне следующего последние были переданы в летные школы или сданы на слом.

Показать спойлер

«31 марта 1897 г. принят в эксплуатацию Обской мост - по-старорежимному - Обскiй мостъ, с которого всё и началось.

5 апреля 1897 открыли движение по мосту

web-страница

5 апреля 1897 открыли движение по мосту

web-страница

5 апреля 1925 – 100 лет назад в Новониколаевске открылся губернский съезд Советов.

Он проходил в Доме Ленина, сюда для приветствия делегатов стекались группы рабочих, комсомольцев, пионеров и красноармейцев.

С балкона к ним обратились делегаты съезда

- Громов,

- Клоков (представитель от Реввоенсовета Сибири тов.) и

- крестьянин Сибирцев.

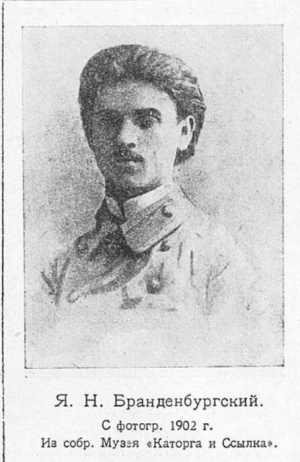

От имени ВЦИК съезд приветствовал Яков Натанович Бранденбургский (На тот момент – член коллегии Наркомата юстиции и член Законодательной комиссии СНК СССР.), который озвучил новый актуальный политический лозунг об укреплении смычки города с деревней, пришедший на смену лозунгу «лицом к деревне».

Работа съезда подробно освещалась в газете «Советская Сибирь» с аншлагом «Хозяин губернии за работой»

(Советская Сибирь. 1925. 5 –12 апреля)

.

ГРОМОВ (Мамонов) Игнатий Владимирович (29 янв. 1884, с. Красное Воронежской губ. – 15 февр. 1971, Новосибирск), организатор и рук. партизанского движения в Сибири в период Гражданской войны. Из крестьян.

В 1918 пред. Каменского уезд. исполкома (Алтайская губ.). Делегат 3-го Всерос. съезда советов (1918). После падения в Сибири сов. власти возглавил партизан. отряд.

С окт. 1919 – командир корпуса в партизан. армии Е.М. Мамонтова, чл. Гл. штаба армии.

В 1920–21 – нач. Алтайской губ. милиции, нач. отдела упр-ния Новониколаевского губисполкома, чл. коллегии Новониколаевской губЧК.

С 1921 – зам. пред. президиума Новониколаевского губисполкома;

с 1925 – пред. Барабинского окр. исполкома;

с 1926 – пред. Бийского окр. исполкома.

После окончания в 1932 курсов марксизма-ленинизма в Москве работал зам. пред. Сиб. краевой контрольной комиссии.

В 1937–38 – зам. дир. Новосибирской обл. конторы «Маслопрома».

30 июля 1938 арестован по обвинению в «правотроцкистской деятельности».

14 нояб. 1938 Военной коллегией Верховного суда СССР осужден к расстрелу.

9 дек. 1939 освобожден за недоказанностью вины.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в партизан. движении на тер. Белоруссии.

С 1946 – персональный пенсионер. Почет. гражданин Новосибирска.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.

На IV Новониколаевском губернском съезде Советов был избран в президиум съезда и заместителем председателя нового состава губисполкома, ему вручен орден Красного Знамени. И. Громов первым получил звание «Почётный гражданин города Новосибирска» (1967).

БРАНДЕНБУРГСКИЙ Яков Натанович (Нутович) [12.11.1881 - 19.09.1951]

Род. в г. Балты, Подольск. губ. Из мещан. Еврей.

По окончании гимназии в г. Ананьеве, Херсонск. губ.,

в 1900 г. поступил в ун-т в Одессе. За участие в студенческих волнениях

весной 1901 г. исключен из ун-та и выслан из Одессы.

Вынужденный провести несколько месяцев на родине - в Балте, организовал кружки среди местной рабочей молодежи.

Осенью 1901 г. вернулся в ун-т и стал принимать участие в работе незадолго перед тем организовавшейся в Одессе "Южной рев. группы с.-д.", стоявшей на позиции "Искры".

Состоял членом общеземляческой студенческой орг-ции, которая через него связывалась с "Южной рев. группой".

От Одессы участвовал в первом всероссийском студенческом с’езде в Риге и после возвращения со с’езда, которое совпало с новой волной студенческих беспорядков, вторично исключен и выслан (февр. 1902 г.).

Возобновил после этого рев. работу в Балте, устраивал чтения для рабочих, агитировал за забастовку в столярных мастерских.

1 июня 1903 г. арестован в Ананьеве, куда приезжал на время; при обыске найдены нелегальные издания.

Пробыл под стражей до 23 авг. 1903 г., потом выпущен под особ. надзор полиции в Балте.

По выс. пов. 3 дек. 1903 г. ему было вменено в наказание предварительное заключение.

Вернулся после освобождения от надзора в Одессу, где, примкнув к большевикам, повел работу как агитатор и пропагандист Одесск. ком-та РСДРП.

В окт. 1904 г. направлен в Екатеринослав, введен в Екатеринославск. ком-т партии и работал в качестве ответственного организатора Городского района.

Принимал самое активное участие в борьбе с меньшевиками, стремившимися овладеть Екатеринославск. ком-том, и

в янв. 1905 г. ездил по поручению последнего в Петербург с целью добиться поддержки из центра.

Был командирован оттуда со спешным поручением в Н.-Новгород, где кооптирован в ком-т партии, но не остался в Нижнем и вернулся на работу в Екатеринослав.

22 февр. 1905 г. при обыске в Екатеринославе в комнате Б., в его отсутствие, были найдены листки зашифрованного письма - доклада его о состоянии орг-ции, вследствие чего он был привлечен к дознанию и по решению ком-та оставил Екатеринослав,

уехав оттуда в апр. 1905 г. в Женеву.

С начала июля 1905 г. Б. - в Риге, где был включен в состав местного ком-та большевиков и руководил партийной работой на Русско-Балтийском вагонном зав. Ок. сент. т. г. арестован и привлечен за принадлежность к Рижск. ком-ту.

Амнистированный по этому делу в окт. 1905 г., он, однако, тогда же был вновь привлечен по делу об убийстве директора Русско-Балтийского зав. А. Крицкого и

освобожден только в ноябре 1905 г. под залог.

В течение ноября и дек. т. г. продолжал активную партийную работу в Риге,

в начале янв. 1906 г. бежал от карательн. экспедиции в Петербург, откуда направлен в Тверск. орг-цию.

Состоял членом Тверск. ком-та, был делегирован от Твери на Стокгольмский с’езд, в котором участвовал под своим тогдашним псевдонимом "Валериан" (в протококолах с’езда - "Михайлов").

После с’езда работал в Петербурге в Нарвском районе, был представителем района в Петербургск. ком-те.

23 июля 1906 г. арестован при известном провале Петербургск. ком-та на станции Удельная.

В Петербурге Б. жил по фальшивому паспорту на имя крест. Смоленск. губ. Георгия Федоровича Пашина и,

как неизвестный, именующий себя Пашиным, он был судим Петербургск. суд. пал. 7-13 марта 1907 г. и приговорен к заключению в крепости на 1½ г. с зачетом предварительного заключения со дня ареста и до суда (дело "19-ти").

После процесса назвал себя. В 1908 г. эмигрировал в связи с назначением к слушанию рижского дела 1905 г. (в мае 1908 г. в суд. пал.).

Жил в Париже, где окончил юридический фак-т.

В 1917 г. вернулся в Россию, работал в продовольственных органах в Петрограде,

с июня 1918 г. в Москве, был уполномоченным ВЦИК по сбору продразверстки и продналога по ряду губерний.

В 1920-21 г.г. состоял членом правления Центросоюза.

чрезвычайный уполномоченный НК Прода РСФСР в Самарской губ. (=11.1919=);

?-01.1922 - на рук. работе в НКЮ РСФСР;

Решением ЦК ВКП(б) 30.12.1921 г. утвержден уполномоченный наркомата продовольствия РСФСР и ВЦИК на Украине /решение пересмотрено/.

Решением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 9.01.1922 г. командирован на рук. работу в Туркестан;

В 1922 году - на рук. должностях в ЦК Компартии Туркестана;

В 1922-29 г.г. был членом коллегии Наркомюста РСФСР и состоял также профессором и деканом (в 1925-29) - фак-та советского права 1-го МГУ.

С 02.1926 - член Комиссии законодательных предложений при СНК СССР от РСФСР;

С 12.1926 - помощник прокурора СССР;

заместитель председателя Нижне-Волжск. крайисполкома.

В 1934-1938 гг. - член Верховного суда СССР.

С 1939 года — персональный пенсионер.

Научная деятельность

В 1925—1929 годах был деканом юридического факультета МГУ, профессором, писал научные работы на юридические темы, в основном, по брачно-семейному праву.

Выступал за узаконение внебрачного сожительства, так как предсказывал отмирание института брака: «в коммунистическом обществе люди не будут нуждаться ни в том, чтобы общество вмешивалось в союз полов, даже в виде простой регистрации».

В 1928—1929 годах выполнял обязанности главного редактора «Еженедельника Советской Юстиции».

Я. Н. Бранденбургский являлся сторонником принципа «революционной законности», то есть соблюдения не только формы, но и «духа» социалистического законодательства, «направленного к ограждению интересов рабоче-крестьянского государства и нужд трудящихся».

Кроме того, он призывал отбросить «мягкотелость», «гуманность» и «открыть истребляющий огонь по обнаглевшему классовому врагу», «по-большевистски творить расправу над социально-враждебными элементами».

Жил в Доме на Набережной (ул. Серафимовича, 1).

Умер в Москве.

"Чудом избежал расстрела Яков Бранденбургский, ответственный работник, юрист. Он побывал на коллективизации в Саратовской и Тамбовской губерниях и "все" понял. Однажды не пришел с работы домой. Искали два дня. Отыскался - на Канатчиковой даче. В общем, он просто решил спастись, в чем ему помогли врачи".

Литературные работы Б.:

- "Курс семейно-брачного и опекунского права",

- "Юридическая помощь населению",

- "Фактический брак и его правовые последствия".

- Под его редакцией вышло "Систематическое собрание законов РСФСР" и др.

Он проходил в Доме Ленина, сюда для приветствия делегатов стекались группы рабочих, комсомольцев, пионеров и красноармейцев.

С балкона к ним обратились делегаты съезда

- Громов,

- Клоков (представитель от Реввоенсовета Сибири тов.) и

- крестьянин Сибирцев.

От имени ВЦИК съезд приветствовал Яков Натанович Бранденбургский (На тот момент – член коллегии Наркомата юстиции и член Законодательной комиссии СНК СССР.), который озвучил новый актуальный политический лозунг об укреплении смычки города с деревней, пришедший на смену лозунгу «лицом к деревне».

Работа съезда подробно освещалась в газете «Советская Сибирь» с аншлагом «Хозяин губернии за работой»

(Советская Сибирь. 1925. 5 –12 апреля)

.

ГРОМОВ (Мамонов) Игнатий Владимирович (29 янв. 1884, с. Красное Воронежской губ. – 15 февр. 1971, Новосибирск), организатор и рук. партизанского движения в Сибири в период Гражданской войны. Из крестьян.

В 1918 пред. Каменского уезд. исполкома (Алтайская губ.). Делегат 3-го Всерос. съезда советов (1918). После падения в Сибири сов. власти возглавил партизан. отряд.

С окт. 1919 – командир корпуса в партизан. армии Е.М. Мамонтова, чл. Гл. штаба армии.

В 1920–21 – нач. Алтайской губ. милиции, нач. отдела упр-ния Новониколаевского губисполкома, чл. коллегии Новониколаевской губЧК.

С 1921 – зам. пред. президиума Новониколаевского губисполкома;

с 1925 – пред. Барабинского окр. исполкома;

с 1926 – пред. Бийского окр. исполкома.

После окончания в 1932 курсов марксизма-ленинизма в Москве работал зам. пред. Сиб. краевой контрольной комиссии.

В 1937–38 – зам. дир. Новосибирской обл. конторы «Маслопрома».

30 июля 1938 арестован по обвинению в «правотроцкистской деятельности».

14 нояб. 1938 Военной коллегией Верховного суда СССР осужден к расстрелу.

9 дек. 1939 освобожден за недоказанностью вины.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в партизан. движении на тер. Белоруссии.

С 1946 – персональный пенсионер. Почет. гражданин Новосибирска.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.

На IV Новониколаевском губернском съезде Советов был избран в президиум съезда и заместителем председателя нового состава губисполкома, ему вручен орден Красного Знамени. И. Громов первым получил звание «Почётный гражданин города Новосибирска» (1967).

БРАНДЕНБУРГСКИЙ Яков Натанович (Нутович) [12.11.1881 - 19.09.1951]

Род. в г. Балты, Подольск. губ. Из мещан. Еврей.

По окончании гимназии в г. Ананьеве, Херсонск. губ.,

в 1900 г. поступил в ун-т в Одессе. За участие в студенческих волнениях

весной 1901 г. исключен из ун-та и выслан из Одессы.

Вынужденный провести несколько месяцев на родине - в Балте, организовал кружки среди местной рабочей молодежи.

Осенью 1901 г. вернулся в ун-т и стал принимать участие в работе незадолго перед тем организовавшейся в Одессе "Южной рев. группы с.-д.", стоявшей на позиции "Искры".

Состоял членом общеземляческой студенческой орг-ции, которая через него связывалась с "Южной рев. группой".

От Одессы участвовал в первом всероссийском студенческом с’езде в Риге и после возвращения со с’езда, которое совпало с новой волной студенческих беспорядков, вторично исключен и выслан (февр. 1902 г.).

Возобновил после этого рев. работу в Балте, устраивал чтения для рабочих, агитировал за забастовку в столярных мастерских.

1 июня 1903 г. арестован в Ананьеве, куда приезжал на время; при обыске найдены нелегальные издания.

Пробыл под стражей до 23 авг. 1903 г., потом выпущен под особ. надзор полиции в Балте.

По выс. пов. 3 дек. 1903 г. ему было вменено в наказание предварительное заключение.

Вернулся после освобождения от надзора в Одессу, где, примкнув к большевикам, повел работу как агитатор и пропагандист Одесск. ком-та РСДРП.

В окт. 1904 г. направлен в Екатеринослав, введен в Екатеринославск. ком-т партии и работал в качестве ответственного организатора Городского района.

Принимал самое активное участие в борьбе с меньшевиками, стремившимися овладеть Екатеринославск. ком-том, и

в янв. 1905 г. ездил по поручению последнего в Петербург с целью добиться поддержки из центра.

Был командирован оттуда со спешным поручением в Н.-Новгород, где кооптирован в ком-т партии, но не остался в Нижнем и вернулся на работу в Екатеринослав.

22 февр. 1905 г. при обыске в Екатеринославе в комнате Б., в его отсутствие, были найдены листки зашифрованного письма - доклада его о состоянии орг-ции, вследствие чего он был привлечен к дознанию и по решению ком-та оставил Екатеринослав,

уехав оттуда в апр. 1905 г. в Женеву.

С начала июля 1905 г. Б. - в Риге, где был включен в состав местного ком-та большевиков и руководил партийной работой на Русско-Балтийском вагонном зав. Ок. сент. т. г. арестован и привлечен за принадлежность к Рижск. ком-ту.

Амнистированный по этому делу в окт. 1905 г., он, однако, тогда же был вновь привлечен по делу об убийстве директора Русско-Балтийского зав. А. Крицкого и

освобожден только в ноябре 1905 г. под залог.

В течение ноября и дек. т. г. продолжал активную партийную работу в Риге,

в начале янв. 1906 г. бежал от карательн. экспедиции в Петербург, откуда направлен в Тверск. орг-цию.

Состоял членом Тверск. ком-та, был делегирован от Твери на Стокгольмский с’езд, в котором участвовал под своим тогдашним псевдонимом "Валериан" (в протококолах с’езда - "Михайлов").

После с’езда работал в Петербурге в Нарвском районе, был представителем района в Петербургск. ком-те.

23 июля 1906 г. арестован при известном провале Петербургск. ком-та на станции Удельная.

В Петербурге Б. жил по фальшивому паспорту на имя крест. Смоленск. губ. Георгия Федоровича Пашина и,

как неизвестный, именующий себя Пашиным, он был судим Петербургск. суд. пал. 7-13 марта 1907 г. и приговорен к заключению в крепости на 1½ г. с зачетом предварительного заключения со дня ареста и до суда (дело "19-ти").

После процесса назвал себя. В 1908 г. эмигрировал в связи с назначением к слушанию рижского дела 1905 г. (в мае 1908 г. в суд. пал.).

Жил в Париже, где окончил юридический фак-т.

В 1917 г. вернулся в Россию, работал в продовольственных органах в Петрограде,

с июня 1918 г. в Москве, был уполномоченным ВЦИК по сбору продразверстки и продналога по ряду губерний.

В 1920-21 г.г. состоял членом правления Центросоюза.

чрезвычайный уполномоченный НК Прода РСФСР в Самарской губ. (=11.1919=);

?-01.1922 - на рук. работе в НКЮ РСФСР;

Решением ЦК ВКП(б) 30.12.1921 г. утвержден уполномоченный наркомата продовольствия РСФСР и ВЦИК на Украине /решение пересмотрено/.

Решением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 9.01.1922 г. командирован на рук. работу в Туркестан;

В 1922 году - на рук. должностях в ЦК Компартии Туркестана;

В 1922-29 г.г. был членом коллегии Наркомюста РСФСР и состоял также профессором и деканом (в 1925-29) - фак-та советского права 1-го МГУ.

С 02.1926 - член Комиссии законодательных предложений при СНК СССР от РСФСР;

С 12.1926 - помощник прокурора СССР;

заместитель председателя Нижне-Волжск. крайисполкома.

В 1934-1938 гг. - член Верховного суда СССР.

С 1939 года — персональный пенсионер.

Научная деятельность

В 1925—1929 годах был деканом юридического факультета МГУ, профессором, писал научные работы на юридические темы, в основном, по брачно-семейному праву.

Выступал за узаконение внебрачного сожительства, так как предсказывал отмирание института брака: «в коммунистическом обществе люди не будут нуждаться ни в том, чтобы общество вмешивалось в союз полов, даже в виде простой регистрации».

В 1928—1929 годах выполнял обязанности главного редактора «Еженедельника Советской Юстиции».

Я. Н. Бранденбургский являлся сторонником принципа «революционной законности», то есть соблюдения не только формы, но и «духа» социалистического законодательства, «направленного к ограждению интересов рабоче-крестьянского государства и нужд трудящихся».

Кроме того, он призывал отбросить «мягкотелость», «гуманность» и «открыть истребляющий огонь по обнаглевшему классовому врагу», «по-большевистски творить расправу над социально-враждебными элементами».

Жил в Доме на Набережной (ул. Серафимовича, 1).

Умер в Москве.

"Чудом избежал расстрела Яков Бранденбургский, ответственный работник, юрист. Он побывал на коллективизации в Саратовской и Тамбовской губерниях и "все" понял. Однажды не пришел с работы домой. Искали два дня. Отыскался - на Канатчиковой даче. В общем, он просто решил спастись, в чем ему помогли врачи".

Литературные работы Б.:

- "Курс семейно-брачного и опекунского права",

- "Юридическая помощь населению",

- "Фактический брак и его правовые последствия".

- Под его редакцией вышло "Систематическое собрание законов РСФСР" и др.

16 апреля 2025 – 160 лет со дня рождения Литвинова Николая Павловича (16.04.1865, г. Пенза – 27.12.1937, г. Новосибирск),

- общественного деятеля,

- владельца первого новониколаевского книжного магазина и

- книгоиздателя.

Родился в семье Пензенского мещанина.

После окончания уездного училища около года работал в типографии.

В ноябре 1883 г. получил свидетельство об окончании двугодичной фельдшерской школы,

- пять лет был ординатором терапевтического и туберкулёзного отделений городской больницы (Пенза), затем

- полтора года служил в земской сельской больнице с. Болотниково (Пензенская губ.).

- В апреле 1893 г. в возрасте 28 лет в числе первой группы он прибыл на строительство железнодорожного моста через Обь.

Работал в медпункте с. Кривощёково.

В январе 1897 г. Н. П. Литвинов на имя жены открыл

- первый в городе магазин торговли книгами и канцтоварами, а

через два года организовал

- читальную комнату и

- справочную контору, которая предоставляла желающим информацию о ценах на сибирском рынке.

В 1900 г. организовал типографию, выпускавшую

- деловую документацию,

- бухгалтерские книги и

- бланки.

На предприятии был укороченный рабочий день,

с рабочими заключались трудовые договора.

В 1914 г. капитал этого крупнейшего в городе печатного предприятия составлял 45 тыс. рублей, а

в 1912–1914 гг. на нём трудилось 100 рабочих.

Здесь выпускались в разное время пять из десяти городских газет –

- «Народная летопись»,

- «Алтайское дело»,

- «Сибирская новь»,

- «Обь»,

- «Обская жизнь».

Наряду с печатной продукцией выпускал

- почтовые открытки с видами Новониколаевска и его окрестностей.

Как общественный деятель Литвинов был непременным участником всех важнейших событий города.

21 ноября 1902 г. он избран в состав «Депутации трёх», направившейся в Санкт-Петербург с ходатайством к Николаю II о преобразовании посёлка в город.

Участник русско-японской войны (фельдшер).

Входил в число учредителей городского Общества попечения о народном образовании, а

с 1909 г. занимал пост товарища председателя этого общества.

В мае 1909 г. был избран городским головой Новониколаевска, но Томский губернатор отклонил это решение.

Позднее

- избирался в гласные городской думы,

- состоял товарищем председателя комитета «Общества по изучению Сибири и её быта»,

- являлся членом комиссии по открытию Новониколаевской биржи.

В мае 1917 г. Н. П. Литвинов продал типографию Обскому кооперативу «Закупсбыт» и выехал в Рубцовский уезд, где работал в сфере здравоохранения.

В 1926 г. вернулся в Новосибирск, работал в клинической больнице № 4.

В 1925 и 1931 гг. участвовал в подготовке справочников

- «Весь Новониколаевск» и

- «Весь Новосибирск».

(Каталог открытых писем с видами города Ново-Николаевска, изданных Н. П. Литвиновым. Новосибирск. 2008. С. 3–4)

©Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,2025 год_Гос.архив НСО, НГОНБ_состав. О.В.Выдрина и др._Новосибирск_НГОНБ_2024_249с.pdf

- общественного деятеля,

- владельца первого новониколаевского книжного магазина и

- книгоиздателя.

Родился в семье Пензенского мещанина.

После окончания уездного училища около года работал в типографии.

В ноябре 1883 г. получил свидетельство об окончании двугодичной фельдшерской школы,

- пять лет был ординатором терапевтического и туберкулёзного отделений городской больницы (Пенза), затем

- полтора года служил в земской сельской больнице с. Болотниково (Пензенская губ.).

- В апреле 1893 г. в возрасте 28 лет в числе первой группы он прибыл на строительство железнодорожного моста через Обь.

Работал в медпункте с. Кривощёково.

В январе 1897 г. Н. П. Литвинов на имя жены открыл

- первый в городе магазин торговли книгами и канцтоварами, а

через два года организовал

- читальную комнату и

- справочную контору, которая предоставляла желающим информацию о ценах на сибирском рынке.

В 1900 г. организовал типографию, выпускавшую

- деловую документацию,

- бухгалтерские книги и

- бланки.

На предприятии был укороченный рабочий день,

с рабочими заключались трудовые договора.

В 1914 г. капитал этого крупнейшего в городе печатного предприятия составлял 45 тыс. рублей, а

в 1912–1914 гг. на нём трудилось 100 рабочих.

Здесь выпускались в разное время пять из десяти городских газет –

- «Народная летопись»,

- «Алтайское дело»,

- «Сибирская новь»,

- «Обь»,

- «Обская жизнь».

Наряду с печатной продукцией выпускал

- почтовые открытки с видами Новониколаевска и его окрестностей.

Как общественный деятель Литвинов был непременным участником всех важнейших событий города.

21 ноября 1902 г. он избран в состав «Депутации трёх», направившейся в Санкт-Петербург с ходатайством к Николаю II о преобразовании посёлка в город.

Участник русско-японской войны (фельдшер).

Входил в число учредителей городского Общества попечения о народном образовании, а

с 1909 г. занимал пост товарища председателя этого общества.

В мае 1909 г. был избран городским головой Новониколаевска, но Томский губернатор отклонил это решение.

Позднее

- избирался в гласные городской думы,

- состоял товарищем председателя комитета «Общества по изучению Сибири и её быта»,

- являлся членом комиссии по открытию Новониколаевской биржи.

В мае 1917 г. Н. П. Литвинов продал типографию Обскому кооперативу «Закупсбыт» и выехал в Рубцовский уезд, где работал в сфере здравоохранения.

В 1926 г. вернулся в Новосибирск, работал в клинической больнице № 4.

В 1925 и 1931 гг. участвовал в подготовке справочников

- «Весь Новониколаевск» и

- «Весь Новосибирск».

(Каталог открытых писем с видами города Ново-Николаевска, изданных Н. П. Литвиновым. Новосибирск. 2008. С. 3–4)

©Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,2025 год_Гос.архив НСО, НГОНБ_состав. О.В.Выдрина и др._Новосибирск_НГОНБ_2024_249с.pdf

1 мая 1905 года – 120 лет назад в Новониколаевске начало работать первое сезонное предприятие – товарищество драматических артистов под управлением М. А. Макарова (1905).

Корреспондент одного из центральных изданий писал:

«Труппа публике нравится, сборы хорошие».

=============

ВЕСНА. 1932 года. Состоялся первый выпуск студийцев театрально-производственной мастерской при Новосибирском ТЮЗе.

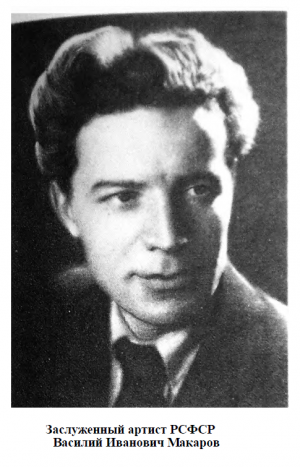

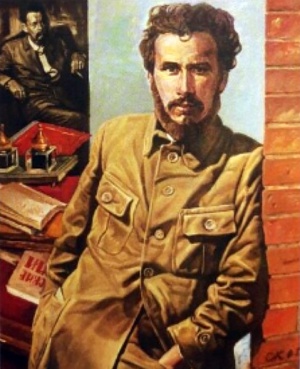

Среди тех, кто прошел актерскую подготовку в театрально-производственной мастерской при ТЮЗе, был Василий Иванович Макаров.

В 1930 г. пришел он в театр из деревни, прошагав не один километр.

Щедро одаренный юноша был, как вспоминала народная артистка РСФСР Е.Г. Агаронова,

«румян, светел лицом, статный, как царевич Иван из сказки “Конек-горбунок"».

На сцене ТЮЗа он сыграл множество ролей.

Однако настоящее открытие Макарова как актера состоялось в спектакле

“Как закалялась сталь", где он сыграл Павку Корчагина. Это было в 1938 г.

А затем — яркий Труфальдино в “Слуге двух господ" Гольдони,

братья- близнецы в “Комедии ошибок" Шекспира и

многие другие роли.

==========

В 1945 г. Макарову присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР". В это время он играет и в ТЮЗе, и в “Красном факеле".

В 1946 г. В.И. Макаров приглашен на работу во МХАТ, он уезжает в Москву.

Здесь артист не только работает в театре, но и снимается в кино.

В 1949 г. за исполнение на сцене МХАТа роли машиниста Сибирякова в пьесе А. Сурова “Зеленая улица“ ему была присуждена Государственная премия

Умер В.И. Макаров в 1964 г. Именем артиста названа улица о его родном селе Скала Колыванского района Новосибирской области.

=====

18 МАЯ. 1945 года Звание “Заслуженный артист РСФСР" присвоено главному дирижеру театра оперы и балета И.А. Заку, артистам театра

В.П. Арканову, А.Ф. Кривчене, В.И. Сорочинскому; режиссеру ТЮЗа П.В. Цетнеровичу, артистам З.Ф. Булгаковой, В.И. Макарову; главному режиссеру театра “Красный факел" В.П. Редлих, артистам Е.Г. Агароновой, К.Г. Гончаровой, М.Ф. Кирикову, Н.Ф. Михайлову, М.М. Халатовой.

=========

3 ИЮНЯ. 1956 года В кинотеатрах Новосибирска начался фестиваль художественных фильмов киностудии “Мосфильм". В программу включены произведения, недавно выпушенные студией: “Бессмертный гарнизон”, “Первый эшелон”, “Убийство на улице Данте”, “За витриной универмага", “На подмостках сцены” и “Безумный день”, На открытии фестиваля в кинотеатрах “Победа“, им. В.В. Маяковского, “Пионер” и “Металлист” со зрителями встретились творческие работники студии. В кинотеатре “Победа” перед зрителями выступили режиссер Сергей Юткевич, артисты Людмила Шагалова,

Василий Макаров,

Феликс Яворский и др.

(Новониколаевск – Новосибирск: события, люди. 1993. С. 49)

Корреспондент одного из центральных изданий писал:

«Труппа публике нравится, сборы хорошие».

=============

ВЕСНА. 1932 года. Состоялся первый выпуск студийцев театрально-производственной мастерской при Новосибирском ТЮЗе.

Среди тех, кто прошел актерскую подготовку в театрально-производственной мастерской при ТЮЗе, был Василий Иванович Макаров.

В 1930 г. пришел он в театр из деревни, прошагав не один километр.

Щедро одаренный юноша был, как вспоминала народная артистка РСФСР Е.Г. Агаронова,

«румян, светел лицом, статный, как царевич Иван из сказки “Конек-горбунок"».

На сцене ТЮЗа он сыграл множество ролей.

Однако настоящее открытие Макарова как актера состоялось в спектакле

“Как закалялась сталь", где он сыграл Павку Корчагина. Это было в 1938 г.

А затем — яркий Труфальдино в “Слуге двух господ" Гольдони,

братья- близнецы в “Комедии ошибок" Шекспира и

многие другие роли.

==========

В 1945 г. Макарову присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР". В это время он играет и в ТЮЗе, и в “Красном факеле".

В 1946 г. В.И. Макаров приглашен на работу во МХАТ, он уезжает в Москву.

Здесь артист не только работает в театре, но и снимается в кино.

В 1949 г. за исполнение на сцене МХАТа роли машиниста Сибирякова в пьесе А. Сурова “Зеленая улица“ ему была присуждена Государственная премия

Умер В.И. Макаров в 1964 г. Именем артиста названа улица о его родном селе Скала Колыванского района Новосибирской области.

=====

18 МАЯ. 1945 года Звание “Заслуженный артист РСФСР" присвоено главному дирижеру театра оперы и балета И.А. Заку, артистам театра

В.П. Арканову, А.Ф. Кривчене, В.И. Сорочинскому; режиссеру ТЮЗа П.В. Цетнеровичу, артистам З.Ф. Булгаковой, В.И. Макарову; главному режиссеру театра “Красный факел" В.П. Редлих, артистам Е.Г. Агароновой, К.Г. Гончаровой, М.Ф. Кирикову, Н.Ф. Михайлову, М.М. Халатовой.

=========

3 ИЮНЯ. 1956 года В кинотеатрах Новосибирска начался фестиваль художественных фильмов киностудии “Мосфильм". В программу включены произведения, недавно выпушенные студией: “Бессмертный гарнизон”, “Первый эшелон”, “Убийство на улице Данте”, “За витриной универмага", “На подмостках сцены” и “Безумный день”, На открытии фестиваля в кинотеатрах “Победа“, им. В.В. Маяковского, “Пионер” и “Металлист” со зрителями встретились творческие работники студии. В кинотеатре “Победа” перед зрителями выступили режиссер Сергей Юткевич, артисты Людмила Шагалова,

Василий Макаров,

Феликс Яворский и др.

(Новониколаевск – Новосибирск: события, люди. 1993. С. 49)

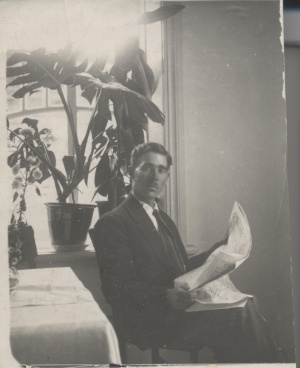

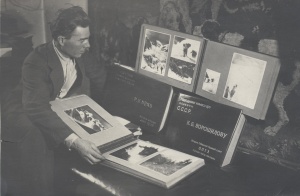

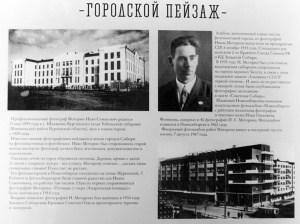

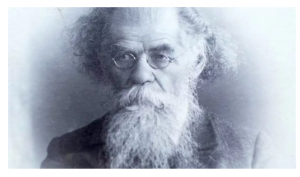

21 мая 2025 – 130 лет со дня рождения Моторина Ивана Семёновича (21.05.1895, с. Шаламово Тобольской губ. – 07.08.1967, г. Новосибирск), новосибирского фотографа.

Был известенфотографиями пейзажей и видов городов Сибири на фотопластинках и фотобумаге.

.

КАТАЛОГ открыток И.С.Моторина с видами города Новосибирска.Из архива И.С.Моторина и собрания С.А.Савченко_Новосибирск_2008_68с.pdf

.

Сторонник старой школы мастеров, предполагающей, что фотограф должен быть летописцем, документалистом и художником.

Большая часть открыток с видами Новосибирска, изданных в городе – работы И. С. Моторина.

Одна из первых сохранившихся фотографий «Площадь у озера (Андреевская площадь)» была напечатана в 1914 г.

Впервые комплект авторских фотографий был выполнен Западно-Сибирским краевым советом отдела пролетарского туризма и экскурсий в 1934 г.

Годом позже выпущен альбом в виде листов фотомонтажей города.

В 1962 г. Новосибирским книжным издательством выпущен фотоальбом «Новосибирск», в который вошли работы коллектива фотографов и тексты поэта Ильи Фонякова, этот альбом содержал 40 фотографий Ивана Моторина.

Именно благодаря мастерству фотохудожника, сегодня есть возможность увидеть город таким, каким он существовал десятки лет назад. Например,знаменитый стоквартирный дом, завоевавший золотую медаль на международной технической выставке в Париже, был представлен снимками Ивана Моторина.

(Дорогие сердцу строчки… Новосибирск. 2013. С. 253–255 ; Новосибирск : фотоальбом. 1962. 177 с.)

Был известенфотографиями пейзажей и видов городов Сибири на фотопластинках и фотобумаге.

.

КАТАЛОГ открыток И.С.Моторина с видами города Новосибирска.Из архива И.С.Моторина и собрания С.А.Савченко_Новосибирск_2008_68с.pdf

.

Сторонник старой школы мастеров, предполагающей, что фотограф должен быть летописцем, документалистом и художником.

Большая часть открыток с видами Новосибирска, изданных в городе – работы И. С. Моторина.

Одна из первых сохранившихся фотографий «Площадь у озера (Андреевская площадь)» была напечатана в 1914 г.

Впервые комплект авторских фотографий был выполнен Западно-Сибирским краевым советом отдела пролетарского туризма и экскурсий в 1934 г.

Годом позже выпущен альбом в виде листов фотомонтажей города.

В 1962 г. Новосибирским книжным издательством выпущен фотоальбом «Новосибирск», в который вошли работы коллектива фотографов и тексты поэта Ильи Фонякова, этот альбом содержал 40 фотографий Ивана Моторина.

Именно благодаря мастерству фотохудожника, сегодня есть возможность увидеть город таким, каким он существовал десятки лет назад. Например,знаменитый стоквартирный дом, завоевавший золотую медаль на международной технической выставке в Париже, был представлен снимками Ивана Моторина.

(Дорогие сердцу строчки… Новосибирск. 2013. С. 253–255 ; Новосибирск : фотоальбом. 1962. 177 с.)

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

.

Профессиональный фотограф Моторин Иван Степанович родился 21 мая 1895 года в с. Шаламово Курганского уезда Тобольской губернии (Мишкинский район Курганской оласти) жил в нашем городе с 1909 года.

Известен своими фотографиями пейзажей и видов городов Сибири на фотопластинках и фотобумаге.

Иван Моторин был сторонником старой школы мастеров: фотограф должен быть летописцем, документалистом и художником.

Однажды летом на город обрушился снегопад.

Деревья, афиши с датой 21 июня у оперного театра — всё в снегу.

Моторину повезло…сделать такие уникальные снимки! Пока снег не растаял.

Его фотомастерская в Новосибирске находилась на улице Журинской, 7.

Кабинет и фотолаборатории были главной радостью для Ивана Семёновича, он работал там часами. Одна из первых сохранившихся фотографий Моторина «Площадь у озера (Андреевская площадь» была напечатана в 1914 году.

Впервые комплект фотографий И. Моторина был выпунен в 1934 году Западно-Сибирским Краевым Советом Отдела пролетарского туризма и экскурсий.

Альбом, выполненный в виде листов фотомонтажей города, из фотографий Ивана Моторина выпустили на предприятий ГДК в декабре 1935 года.

Специально для делегатов 2-го Краевого Съезда Советов РК и КД Западной Сибири.

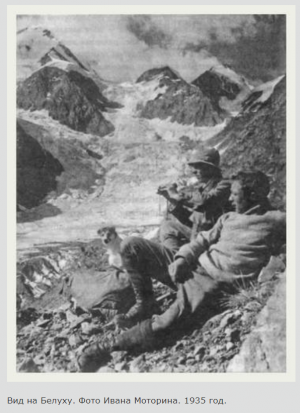

B 1935 году И. Моторин был участником восхождения сибирских спортсменов на горную вершину Белуху, в связи с этим награжден знаком «Альпинист СССР первой степени».

И здесь он не расставался с камерой: позже были опубликованы фотографии экспедиции в газете «Советская Сибирь».

Изданный новосибирским книжным издательством фотоальбом «Новосибирск» с работами коллектива фотографов и текстами поэта Ильи Олеговича Фонякова, содержал и 40 фотографий И. С… Моторина Фотоальбом появился в Новосибирске в 1962 году.

Финальный фотоальбом работ Моторина вышел в последний год его жизни, 7 августа 1967 года.

.

Профессиональный фотограф Моторин Иван Степанович родился 21 мая 1895 года в с. Шаламово Курганского уезда Тобольской губернии (Мишкинский район Курганской оласти) жил в нашем городе с 1909 года.

Известен своими фотографиями пейзажей и видов городов Сибири на фотопластинках и фотобумаге.

Иван Моторин был сторонником старой школы мастеров: фотограф должен быть летописцем, документалистом и художником.

Однажды летом на город обрушился снегопад.

Деревья, афиши с датой 21 июня у оперного театра — всё в снегу.

Моторину повезло…сделать такие уникальные снимки! Пока снег не растаял.

Его фотомастерская в Новосибирске находилась на улице Журинской, 7.

Кабинет и фотолаборатории были главной радостью для Ивана Семёновича, он работал там часами. Одна из первых сохранившихся фотографий Моторина «Площадь у озера (Андреевская площадь» была напечатана в 1914 году.

Впервые комплект фотографий И. Моторина был выпунен в 1934 году Западно-Сибирским Краевым Советом Отдела пролетарского туризма и экскурсий.

Альбом, выполненный в виде листов фотомонтажей города, из фотографий Ивана Моторина выпустили на предприятий ГДК в декабре 1935 года.

Специально для делегатов 2-го Краевого Съезда Советов РК и КД Западной Сибири.

B 1935 году И. Моторин был участником восхождения сибирских спортсменов на горную вершину Белуху, в связи с этим награжден знаком «Альпинист СССР первой степени».

И здесь он не расставался с камерой: позже были опубликованы фотографии экспедиции в газете «Советская Сибирь».

Изданный новосибирским книжным издательством фотоальбом «Новосибирск» с работами коллектива фотографов и текстами поэта Ильи Олеговича Фонякова, содержал и 40 фотографий И. С… Моторина Фотоальбом появился в Новосибирске в 1962 году.

Финальный фотоальбом работ Моторина вышел в последний год его жизни, 7 августа 1967 года.

Сейчас читают

Новостройки Новосибирска

549441

4841

Обсуждение кандидатов-2

113927

1001

Харе-Харе-Харизма

41895

313

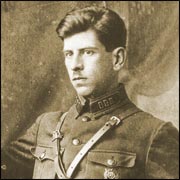

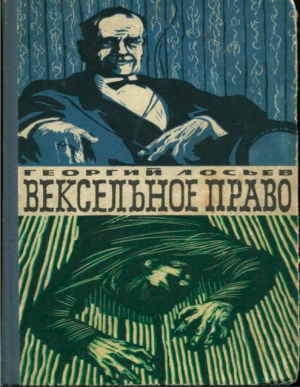

22 мая 2025 – 125 лет со дня рождения Лосьева Георгия Александровича (22.05.1900, г. Тифлис ныне Тбилиси, Грузия – 14.09.1976, г. Новосибирск), следователя, прозаика, члена Союза писателей СССР.

С 1920-х гг. жизнь Г. А. Лосьева связана с Сибирью.

После окончания Гражданской войны был направлен на работу в ЧК и следственные органы Новониколаевска-Новосибирска.

Принимал участие в ликвидации крестьянского мятежа в с. Вьюны Колыванского у. (1920), на материалах которого написал одно из самых известных произведений «Сибирская Вандея» (1966).

В 1920-е гг. прикомандирован к ПП ВЧК по подавлению кулацко-эсеровских мятежей и банд в Омской и Томской областях.

Первая повесть «Кровь и снег» напечатана в журнале «Охотник и пушник Сибири» (1927), публиковался в журнале «Сибирские огни».

Первая книга «Самоубийство Никодимова» вышла в Новосибирске (1962).

Автор книг

- «Рассказы народного следователя» (1964),

- «Вексельное право» (1966),

- «Рассказы следователя» (1974).

.

Лосьев Георгий Александрович_Рассказы народного следователя.Повести_1065с.pdf

.

В основе его произведений – уголовные дела, в раскрытии которых он участвовал.

В последние годы жизни работал преподавателем в Новосибирском институте инженеров водного транспорта (теперь Академии водного транспорта).

Учащиеся новосибирской средней школы № 132, проведя исследования его биографии, предположили родство с инженером-путейцем М. Н. Тихомировым.

(Авторский текст Н. И. Левченко)

С 1920-х гг. жизнь Г. А. Лосьева связана с Сибирью.

После окончания Гражданской войны был направлен на работу в ЧК и следственные органы Новониколаевска-Новосибирска.

Принимал участие в ликвидации крестьянского мятежа в с. Вьюны Колыванского у. (1920), на материалах которого написал одно из самых известных произведений «Сибирская Вандея» (1966).

В 1920-е гг. прикомандирован к ПП ВЧК по подавлению кулацко-эсеровских мятежей и банд в Омской и Томской областях.

Первая повесть «Кровь и снег» напечатана в журнале «Охотник и пушник Сибири» (1927), публиковался в журнале «Сибирские огни».

Первая книга «Самоубийство Никодимова» вышла в Новосибирске (1962).

Автор книг

- «Рассказы народного следователя» (1964),

- «Вексельное право» (1966),

- «Рассказы следователя» (1974).

.

Лосьев Георгий Александрович_Рассказы народного следователя.Повести_1065с.pdf

.

В основе его произведений – уголовные дела, в раскрытии которых он участвовал.

В последние годы жизни работал преподавателем в Новосибирском институте инженеров водного транспорта (теперь Академии водного транспорта).

Учащиеся новосибирской средней школы № 132, проведя исследования его биографии, предположили родство с инженером-путейцем М. Н. Тихомировым.

(Авторский текст Н. И. Левченко)

22 мая – 110 лет со дня рождения Лунина Николая Александровича (22(09).05.1915, г. Ряжск ныне Рязанской обл. – 03.10.1968, г. Москва),

- железнодорожника,

- новатора,

- Героя Социалистического труда (1943),

- Гражданина ХХ в. Новосибирской области (2000).

Родился в семье железнодорожника.

Окончил школу-семилетку (1930), железнодорожное ФЗУ № 10 на ж.-д. ст. Новосибирск (1932).

Направлен в паровозное депо ж.-д. ст. Новосибирск Томской (ныне Западно-Сибирской) железной дороги, где работал

- слесарем,

- кочегаром паровоза,

- помощником машиниста.

В 1935 г. после обучения на курсах машинистов, стал машинистом паровозов.

В 1940 г. предложил новый метод эксплуатации и ухода за паровозом, увеличив объём ремонта, выполняемый силами самой паровозной бригады (Лунинский метод), что позволило увеличить межремонтные побеги, сократить простои локомотивов в ремонтах, дало большую экономию топлива, запасных частей и материалов.

В годы Великой Отечественной войны почин Лунина получил широкое распространение на транспорте и в других отраслях промышленности, получив наименование «лунинское движение», а коллективы паровозных бригад, принявших его по всему СССР, именовались «лунинцами».

В 1942 г. Н. Лунин стал лауреатом Сталинской премии за внедрение новых методов производства, а на полученную премию купил эшелон угля весом 1 000 тонн и лично доставил его в феврале 1943 г. в помощь освобожденному Сталинграду.

В годы Великой Отечественной войны Лунин выполнял особые задания Наркомата путей сообщения СССР по доставке грузов и положил начало новому движению – сверхтяжёлых поездов.

За годы войны паровозная бригада старшего машиниста Лунина перевезла 585 тыс. тонн грузов, сэкономила 854 тыс. тонн угля, сберегла на ремонте 75 тыс. рублей.

Приказом наркома путей сообщения СССР его паровоз был признан «Лучшим паровозом Советского Союза».

В 1946 г. Лунина в звании подполковника тяги перевели начальником Смородинского отделения паровозного хозяйства Южной железной дороги (ныне г. Тростянец Сумской обл., Украина).

Был депутатом ВС СССР 2 созыва (1946–1950) от Сумской области УССР.

С 1950 г. Лунин находился на руководящей работе на железнодорожном транспорте.

Награждён орденами

- Ленина,

- Трудового Красного Знамени,

- Красной Звезды.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (Москва).

Имя Героя носит образовательное учреждение начального профессионального образования железнодорожного профиля, одна из площадей Новосибирска названа Площадью лунинцев.

В честь Героя установлены мемориальные доски на здании цеха эксплуатации Новосибирского локомотивного (бывшего паровозного) депо; на доме, в котором проживал Н. А. Лунин (ул. Салтыкова-Щедрина, 1).

(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 548–550)

.

В Новосибирске, у тоннеля перед въездом на Димитровский мост, установлен монумент выдающемуся железнодорожнику за проявленный трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны – тот самый «Лучший паровоз Советского Союза» (Паровоз-памятник ФД 21-3000) и памятная стела.

.

- железнодорожника,

- новатора,

- Героя Социалистического труда (1943),

- Гражданина ХХ в. Новосибирской области (2000).

Родился в семье железнодорожника.

Окончил школу-семилетку (1930), железнодорожное ФЗУ № 10 на ж.-д. ст. Новосибирск (1932).

Направлен в паровозное депо ж.-д. ст. Новосибирск Томской (ныне Западно-Сибирской) железной дороги, где работал

- слесарем,

- кочегаром паровоза,

- помощником машиниста.

В 1935 г. после обучения на курсах машинистов, стал машинистом паровозов.

В 1940 г. предложил новый метод эксплуатации и ухода за паровозом, увеличив объём ремонта, выполняемый силами самой паровозной бригады (Лунинский метод), что позволило увеличить межремонтные побеги, сократить простои локомотивов в ремонтах, дало большую экономию топлива, запасных частей и материалов.

В годы Великой Отечественной войны почин Лунина получил широкое распространение на транспорте и в других отраслях промышленности, получив наименование «лунинское движение», а коллективы паровозных бригад, принявших его по всему СССР, именовались «лунинцами».

В 1942 г. Н. Лунин стал лауреатом Сталинской премии за внедрение новых методов производства, а на полученную премию купил эшелон угля весом 1 000 тонн и лично доставил его в феврале 1943 г. в помощь освобожденному Сталинграду.

В годы Великой Отечественной войны Лунин выполнял особые задания Наркомата путей сообщения СССР по доставке грузов и положил начало новому движению – сверхтяжёлых поездов.

За годы войны паровозная бригада старшего машиниста Лунина перевезла 585 тыс. тонн грузов, сэкономила 854 тыс. тонн угля, сберегла на ремонте 75 тыс. рублей.

Приказом наркома путей сообщения СССР его паровоз был признан «Лучшим паровозом Советского Союза».

В 1946 г. Лунина в звании подполковника тяги перевели начальником Смородинского отделения паровозного хозяйства Южной железной дороги (ныне г. Тростянец Сумской обл., Украина).

Был депутатом ВС СССР 2 созыва (1946–1950) от Сумской области УССР.

С 1950 г. Лунин находился на руководящей работе на железнодорожном транспорте.

Награждён орденами

- Ленина,

- Трудового Красного Знамени,

- Красной Звезды.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (Москва).

Имя Героя носит образовательное учреждение начального профессионального образования железнодорожного профиля, одна из площадей Новосибирска названа Площадью лунинцев.

В честь Героя установлены мемориальные доски на здании цеха эксплуатации Новосибирского локомотивного (бывшего паровозного) депо; на доме, в котором проживал Н. А. Лунин (ул. Салтыкова-Щедрина, 1).

(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 548–550)

.

В Новосибирске, у тоннеля перед въездом на Димитровский мост, установлен монумент выдающемуся железнодорожнику за проявленный трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны – тот самый «Лучший паровоз Советского Союза» (Паровоз-памятник ФД 21-3000) и памятная стела.

.

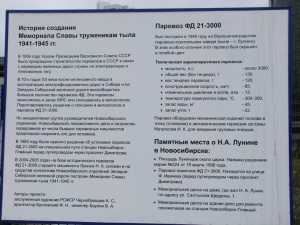

ПАРОВОЗ-ПАМЯТНИК ФД 21-3000

40 лет со дня установки

.

Жителям Новосибирска известны несколько паровозов, установленных как памятники в разных районах города: в Центральном, в Первомайском, в Дзержинском.

Но, вне всякого сомнения, самым известным из них является знаменитый паровоз машиниста Н. А. Лунина.

Годы первых, предвоенных советских пятилеток были временем героического, ударного труда, когда наша Родина стремилась догнать передовые, промышленно развитые страны Европы и мира.

Поэтому в 30-е гг. ХХ в. именно в эти годы зарождается знаменитое стахановское движение, которое быстро распространяется в разных отраслях народного хозяйства.

Одной из форм стахановского движения на железнодорожном транспорте стало движение получившее название «Лунинское», инициатором которого стал машинист депо станции Новосибирск – Николай Александрович Лунин.

Об истории возникновения и распространения лунинского движения на железных дорогах страны имеется обширная литература, нам бы хотелось сказать несколько слов о паровозе, на котором трудился Лунин и его паровозная бригада.

Весной 1941 г. известная в стране паровозная бригада была приглашена в Москву для встречи с наркомом путей сообщения Л. М. Кагановичем.

На этой встрече после своей беседы, нарком наградил членов бригады и объявил им о своем приказе о выделении специального паровоза серии ФД – Феликс Дзержинский с юбилейным номером 3000.

Из Москвы бригада машиниста Лунина отправилась на Ворошиловоградский паровозостроительный завод для получения юбилейного паровоза.

В газете «Советская Сибирь» появилась фотография машиниста, сделанная на фоне вручаемого ему юбилейного паровоза.

Из этого города Лунин с бригадой отправился на подаренном паровозе в Новосибирск.

Вскоре в газете «Большевистская смена» появилась заметка о торжественной встрече, которая состоялась на станции Новосибирск.

«Вечером 13 марта железнодорожники станции Новосибирск, встречали знатного машиниста Николая Лунина и его дружную бригаду. …

Среди выступивших на митинге были начальник политотдела узла т. Аксарин, машинист-орденоносец т. Орлов, старший стрелочник-лунинец Соколов. …

После завершения торжественной встречи тёмно-голубоватый паровоз серии ФД отправился в депо станции…».

Мирный труд паровозной бригады оказался весьма недолгим – через три месяца началась Великая Отечественная война.

На своём паровозе бригада Лунина трудилась все военные годы, добиваясь высоких результатов.

В конце 1941 г. паровозной бригаде было разрешено доставить рекордный грузовой состав с углем в Москву.

И сцепкой из двух паровозов в столицу был доставлен грузовой состав весом 5.000 тонн, при норме веса обычного состава в 2.500 тонн.

В начале 1943 г. после завершения Сталинградской битвы, Николай Александрович Лунин на полученную премию, купил/оплатил состав с углём и доставил этот уголь в город на Волге.

За этот поступок машинист получил благодарность от Сталина.

В том же 1943 г. известному машинисту было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1960-е гг. этот паровоз был поставлен на длительную стоянку и его ожидала перспектива быть окончательно списанным и разрезанным на лом.

Но юбилейному паровозу повезло, было принято решение сохранить его как памятник истории железнодорожного транспорта, установив его рядом с Транссибирской магистралью, на путях которой проходила его трудовая служба.

В начале мая 1985 г. в газете «Вечерний Новосибирск» была опубликована небольшая заметка о том, вскоре недалеко от театра «Красный факел» на специальный постамент в ближайшие дни будет установлен паровоз знаменитого железнодорожника Сибири Н. А. Лунина.

А 9 мая в газете «Молодость Сибири» была напечатана большая статья с названием «Наш паровоз».

Газета сообщала своим читателям: «Вчера в Новосибирске состоялось открытие памятника знаменитому машинисту Н. А. Лунину и его соратникам.

Это паровоз, на котором работала лунинская бригада. Вместе с Луниным водил этот паровоз Н. Ф. Цибизов, ныне почётный железнодорожник, кавалер государственных наград, а сегодня участник торжественной церемонии….

Для нас этот паровоз – просто памятник.

А для Николая Федоровича Цибизова он – как живой…»

Прошло уже 40 лет с того дня, когда паровоз бригады Н. А. Лунина встал на свою вечную стоянку в нашем городе.

В 1986 г., через год после того как знаменитый паровоз превратился в памятник сибирским железнодорожникам, Министерство связи выпустило серию из пяти почтовых марок, посвящённых знаменитым советским паровозам.

Одна из марок этой серии была посвящена паровозу машиниста Н. А. Лунина.

В 2005 г. на базе памятника «Паровоз Н. А. Лунина» был открыт Мемориал Славы тружеников тыла 1941–1945 годов, включающий знаменитый паровоз, информационный стенд и памятный знак.

В. И. Баяндин

.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. ДЕНЬ нашей страны // Советская Сибирь. – 1941. – 9 марта. – С. 1.

2. НИКОЛАЙ Лунин привёл свой паровоз из Ворошиловграда в Новосибирск // Большевистская смена. – 1941. – 16 марта. – С. 4 : ил.

3. ИВАННИКОВА Л. Наш паровоз // Молодость Сибири. – 1985. – 9 мая. – С. 4.

4. НАВЕЧНО в памяти народной // Вечерний Новосибирск. – 1985. – 6 мая. – С. 1. 5. ПАРОВОЗ, который водил машинист-новатор Н. А. Лунин // Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. – Новосибирск, 2011. – Кн. 1 – С. 52.

40 лет со дня установки

.

Жителям Новосибирска известны несколько паровозов, установленных как памятники в разных районах города: в Центральном, в Первомайском, в Дзержинском.

Но, вне всякого сомнения, самым известным из них является знаменитый паровоз машиниста Н. А. Лунина.

Годы первых, предвоенных советских пятилеток были временем героического, ударного труда, когда наша Родина стремилась догнать передовые, промышленно развитые страны Европы и мира.

Поэтому в 30-е гг. ХХ в. именно в эти годы зарождается знаменитое стахановское движение, которое быстро распространяется в разных отраслях народного хозяйства.

Одной из форм стахановского движения на железнодорожном транспорте стало движение получившее название «Лунинское», инициатором которого стал машинист депо станции Новосибирск – Николай Александрович Лунин.

Об истории возникновения и распространения лунинского движения на железных дорогах страны имеется обширная литература, нам бы хотелось сказать несколько слов о паровозе, на котором трудился Лунин и его паровозная бригада.

Весной 1941 г. известная в стране паровозная бригада была приглашена в Москву для встречи с наркомом путей сообщения Л. М. Кагановичем.

На этой встрече после своей беседы, нарком наградил членов бригады и объявил им о своем приказе о выделении специального паровоза серии ФД – Феликс Дзержинский с юбилейным номером 3000.

Из Москвы бригада машиниста Лунина отправилась на Ворошиловоградский паровозостроительный завод для получения юбилейного паровоза.

В газете «Советская Сибирь» появилась фотография машиниста, сделанная на фоне вручаемого ему юбилейного паровоза.

Из этого города Лунин с бригадой отправился на подаренном паровозе в Новосибирск.

Вскоре в газете «Большевистская смена» появилась заметка о торжественной встрече, которая состоялась на станции Новосибирск.

«Вечером 13 марта железнодорожники станции Новосибирск, встречали знатного машиниста Николая Лунина и его дружную бригаду. …

Среди выступивших на митинге были начальник политотдела узла т. Аксарин, машинист-орденоносец т. Орлов, старший стрелочник-лунинец Соколов. …

После завершения торжественной встречи тёмно-голубоватый паровоз серии ФД отправился в депо станции…».

Мирный труд паровозной бригады оказался весьма недолгим – через три месяца началась Великая Отечественная война.

На своём паровозе бригада Лунина трудилась все военные годы, добиваясь высоких результатов.

В конце 1941 г. паровозной бригаде было разрешено доставить рекордный грузовой состав с углем в Москву.

И сцепкой из двух паровозов в столицу был доставлен грузовой состав весом 5.000 тонн, при норме веса обычного состава в 2.500 тонн.

В начале 1943 г. после завершения Сталинградской битвы, Николай Александрович Лунин на полученную премию, купил/оплатил состав с углём и доставил этот уголь в город на Волге.

За этот поступок машинист получил благодарность от Сталина.

В том же 1943 г. известному машинисту было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1960-е гг. этот паровоз был поставлен на длительную стоянку и его ожидала перспектива быть окончательно списанным и разрезанным на лом.

Но юбилейному паровозу повезло, было принято решение сохранить его как памятник истории железнодорожного транспорта, установив его рядом с Транссибирской магистралью, на путях которой проходила его трудовая служба.

В начале мая 1985 г. в газете «Вечерний Новосибирск» была опубликована небольшая заметка о том, вскоре недалеко от театра «Красный факел» на специальный постамент в ближайшие дни будет установлен паровоз знаменитого железнодорожника Сибири Н. А. Лунина.

А 9 мая в газете «Молодость Сибири» была напечатана большая статья с названием «Наш паровоз».

Газета сообщала своим читателям: «Вчера в Новосибирске состоялось открытие памятника знаменитому машинисту Н. А. Лунину и его соратникам.

Это паровоз, на котором работала лунинская бригада. Вместе с Луниным водил этот паровоз Н. Ф. Цибизов, ныне почётный железнодорожник, кавалер государственных наград, а сегодня участник торжественной церемонии….

Для нас этот паровоз – просто памятник.

А для Николая Федоровича Цибизова он – как живой…»

Прошло уже 40 лет с того дня, когда паровоз бригады Н. А. Лунина встал на свою вечную стоянку в нашем городе.

В 1986 г., через год после того как знаменитый паровоз превратился в памятник сибирским железнодорожникам, Министерство связи выпустило серию из пяти почтовых марок, посвящённых знаменитым советским паровозам.

Одна из марок этой серии была посвящена паровозу машиниста Н. А. Лунина.

В 2005 г. на базе памятника «Паровоз Н. А. Лунина» был открыт Мемориал Славы тружеников тыла 1941–1945 годов, включающий знаменитый паровоз, информационный стенд и памятный знак.

В. И. Баяндин

.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. ДЕНЬ нашей страны // Советская Сибирь. – 1941. – 9 марта. – С. 1.

2. НИКОЛАЙ Лунин привёл свой паровоз из Ворошиловграда в Новосибирск // Большевистская смена. – 1941. – 16 марта. – С. 4 : ил.

3. ИВАННИКОВА Л. Наш паровоз // Молодость Сибири. – 1985. – 9 мая. – С. 4.

4. НАВЕЧНО в памяти народной // Вечерний Новосибирск. – 1985. – 6 мая. – С. 1. 5. ПАРОВОЗ, который водил машинист-новатор Н. А. Лунин // Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. – Новосибирск, 2011. – Кн. 1 – С. 52.

100 лет нашему столичному статусу! пусть и не всей Сибири, но бОльшей её части...ну почти)))

----------------

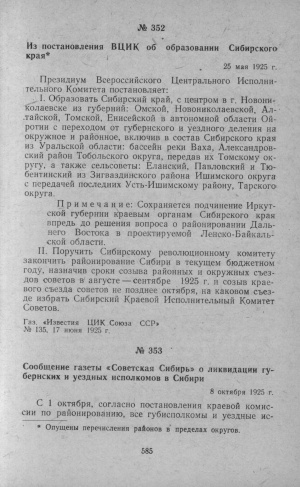

25 мая 1925 – 100 лет назад президиум ВЦИК утвердил постановление об образовании Сибирского края с центром в Новониколаевске.

В состав края вошли

- Омская,

- Новониколаевская,

- Алтайская,

- Томская,

- Енисейская,

- Иркутская губернии, а также

- автономная область Ойротия (ныне Республика Алтай).

Губернское административное деление заменялось на окружное и районное.

В состав Сибирского края входила

- автономная область,

- 19 округов и

- 259 районов.

На территории бывшей Новониколаевской губернии создавались

- Новониколаевский,

- Барабинский и

- Каменский округа.

.

Образованы 24 района современной Новосибирской области:

.

- Барабинский,

- Болотнинский,

- Венгеровский, до 1930 г. – Спасский

- Доволенский, до 1930 г. – Индерский

- Здвинский, до 1930 г. – Нижне-Каргатский

- Карасукский, до 1930 г. – Черно-Курьинский

- Каргатский,

- Колыванский,

- Коченевский,

- Кочковский,

- Краснозёрский, до 1930 г. – Карасукский

- Купинский,

- Кыштовский,

- Маслянинский,

- Мошковский, до 1930 г. – Алексеевский

- Ордынский,

- Сузунский,

- Татарский,

- Убинский,

- Усть-Таркский, до 1936 г. – Кушаговский

- Чановский,

- Черепановский,

- Чистоозёрный, до 1930 г. – Юдинский

- Чулымский.