На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

сквер Славы и Заельцовский Ботсад - оба по линии метро.метро какую смысловую и воспитательную нагрузку несет новому поколению?

Сквер Славы пронизан патриотикой, не считая его красоты озеленения.

Речь не о дороговизне или масштабности, речь о духовности людей и детей.

"Хоровые коллективы левого берега были одеты в костюмы оранж цвета, правого в красный цвет. Качество исполнения хоров правого берега конечно было выше". Т.е. левый берег оранжисты, а Новосибирский район каким цветом помазан?

Т.е. хамелеон и это радует... А то у нас не любят голубые тональности...

ArkanumKrieg

member

Так-то Вторая Гимназия все время на слуху . То ученика года выберут из нее http://news.ngs.ru/more/63356/

. То ученика года выберут из нее http://news.ngs.ru/more/63356/

то учителя http://nsknews.info/news/130662

Конечно методика наверное не на 100% объективна - сложно сравнивать гуманитариев и технарей, по какой системе мер их мерить? Однако факт остается фактом).

Опять же другой интересный рейтинг http://www.ria.ru/social_ratings/ratings_school_54/ Там гимназия делит 3-5 места. Да и французская гимназия знаменита - люди покупают квартиры неподалеку именно чтоб ребенку было близко ходить в нее, лично сталкивался.

. То ученика года выберут из нее http://news.ngs.ru/more/63356/

. То ученика года выберут из нее http://news.ngs.ru/more/63356/то учителя http://nsknews.info/news/130662

Конечно методика наверное не на 100% объективна - сложно сравнивать гуманитариев и технарей, по какой системе мер их мерить? Однако факт остается фактом).

Опять же другой интересный рейтинг http://www.ria.ru/social_ratings/ratings_school_54/ Там гимназия делит 3-5 места. Да и французская гимназия знаменита - люди покупают квартиры неподалеку именно чтоб ребенку было близко ходить в нее, лично сталкивался.

Метро - что горожанам относительно легко добраться до указанных мест, независимо от загруженности дорог.

Если под патриотикой имеются в виду реликты 2 мировой - то велкамм в парк "25 Лет Октября". Там и пушечки есть, и советская символика и фонтанчики :-)

Но по красоте и удобству для отдыхающих - с Ботсадом или Сосновым бором не сравнить. И это мы еще за Заельцовский парк не говорили :-)

Если под патриотикой имеются в виду реликты 2 мировой - то велкамм в парк "25 Лет Октября". Там и пушечки есть, и советская символика и фонтанчики :-)

Но по красоте и удобству для отдыхающих - с Ботсадом или Сосновым бором не сравнить. И это мы еще за Заельцовский парк не говорили :-)

Есть еще такая раскраска - если Вы про Заельцовский парк...

Сейчас читают

Курилка (часть 29)

163297

1000

ТехноСила

167591

995

Пенсионный мАсковский дозор)

173489

1000

Более чем спорная статья, на мой взгляд. Хотя, может и есть доля правды.

В прошлом месяце (19 сентября) планировалось проведение "атомного велопробега", когда десятки велосипедистов проехали по длинному маршруту с дозиметрами. Но в последний момент мэрия не дала машины сопровождения и мероприятие отменили.

В прошлом месяце (19 сентября) планировалось проведение "атомного велопробега", когда десятки велосипедистов проехали по длинному маршруту с дозиметрами. Но в последний момент мэрия не дала машины сопровождения и мероприятие отменили.

Ну всё-таки на правом нет таких нарицательных районов, как Затулинка и Расточка :-)Это лишь бы лягнуть? На правом берегу растёт и набирает силу такой нарицательный район, как МЖКстан...

Вообще, у некоторых мышление ещё 50-летней давности. когда левый и правый берег были даже в разных часовых поясах.

Да, чёт я про МЖК-то и не подумал) Хотя, Хилок тоже, брат-близнец)

Может, щазз поразъедутся, барахолку как-никак закрыли... :-) А про мышление 50-летней давности, это Вы загнули. Мне лет эдак на 20 поменьше :-)

Может, щазз поразъедутся, барахолку как-никак закрыли... :-) А про мышление 50-летней давности, это Вы загнули. Мне лет эдак на 20 поменьше :-)

ArkanumKrieg

member

Покидаете нас=(. Мне тоже эти места любимы до глубины души). Вообще здесь есть какой-то простор что ли в застройке, какая-то душевность по сравнению с тем же центром. Авто возле дома поставить хоть можно не кружа в поиске заветного места. Ты находишься на правом - как в гостях будто бы, все бегут куда-то. Только проезжаешь мост - все, ты дома :D. Допускаю что просто люблю свою Ленинку, поэтому могу быть и необъективен).

Барахолка переехала на другую сторону дороги только и всего. Так что никуда МЖКстан не денется.

А пятьдесят лет назад - мостов не было, между берегами ходил паром, время отличалось на один час и взаимоотношения между жителями разных берегов было как у нынешних двадцатилетних.

А пятьдесят лет назад - мостов не было, между берегами ходил паром, время отличалось на один час и взаимоотношения между жителями разных берегов было как у нынешних двадцатилетних.

Ну всё-таки на правом нет таких нарицательных районов, как Затулинка и Расточка :-)Ради объективности - на правом есть Первомайка и Северный поселок. Ну и небольшая нахаловка между Владимировской и рекой.

Ради объективности - на правом есть Первомайка и Северный поселок.Народное название - не Северный, а "Кулацкий посёлок". А какой же кулак без образа в рукаве!

Ну всё-таки на правом нет таких нарицательных районов, как Затулинка и Расточка :-)Я недавно по делам заехал на Станиславский ж/м. Это просто капец, там глубокий депрессняк висит в воздухе и прям давит так, что дышать нечем! Буквально во всём вокруг ощущается безнадёга. И по значительной части контингента наглядно видно, что эта безнадёга их настигла и никогда уже не отпустит. Причём мы были втроём, разного пола и возраста, и одинаковое ощущение от района возникло у всех.

До этого раза я не был там лет 12-15 - и не заметил никаких изменений к лучшему, произошедших за эти годы. Даже ямы на дороге, похоже, те же самые остались.

Территория частного сектора от зоны №2 (вроде такой номер), до барахолки, тоже тот ещё винегрет по народонаселению. Везде есть экстравагантные места, спор ни о чём.

polosatyjZVER

experienced

А мы с ул. Бориса Богаткова, вечно разрытой и с периодически текущими ручьями кипятка, где нет ни одного приятного места для прогулок с детьми, никакого вообще парка, одна средненькая 11-ая гимназия, скоро переберемся на Троллейную 21. Там можно пешком дойти до Монумента, Сада Кирова, сквера Гагарина. Можно учиться детям в гимназии №№ 16 (французская), 17, чуть подальше - №2, старший ребенок уже учится в Инженерном лицее НГТУ. Еще мне нравится, что много параллельных улиц, а не одна вдоль речки Каменки. Всю жизнь прожила на Правом берегу)))

Realtor

guru

...одна средненькая 11-ая гимназия ...Креста на Вас нет, обхаяли и мою среднеобразовательную альма-матер! Я там физмат класс заканчивал!

Правда она тогда ещё в ранге школы была. Не жалуюсь на образование и успехи, в т.ч. там полученными знаниями заложенные.

Правда она тогда ещё в ранге школы была. Не жалуюсь на образование и успехи, в т.ч. там полученными знаниями заложенные.

ИРУСЯ

old hamster

Ты находишься на правом - как в гостях будто бы, все бегут куда-то. Только проезжаешь мост - все, ты дома :D. Допускаю что просто люблю свою Ленинку, поэтому могу быть и необъективен).Вот оно, точное описание - все бегут куда-то.. на Левом люди живут, а не беготней занимаются.

Про отдаленные р-ны левого ( как впрочем и правого) ничего сказать не могу.

Про дерпессивное накрытие на пл. Станиславского, тоже не понимаю, может в 2-этажках деревянных шарились, (живы они еще во дворах там?), так таких полнооо и на левом.

Единственно что могу сказать в защиту правого, сумесшедшего гонкой берега, то что он продуман в световом плане в темное время суток (ну имеется ввиду центр и приближенные к нему места)

То есть еду я часто по Фрунзе, Гоголя, вечерком, когда уже темно, везде все освещено, разноцветные огни, приятное ощущение.. проезжаю коммунальный мост, сворачиваю направо и бац.. на Блюхера дом от Квасиса стоит в унынии, все вокруг темно, хоть глаз выколи, еду дальше до Металлурга, кругом темень не проглядная.

Неужели световое решение левого берега осуществить раЙонным и городским властям так сложно..

ИРУСЯ

old hamster

Света, может махнемся не глядя? шутко,,

Когда вы планируете переезд в правого на левый? Мы вероятно сразу после НГ с левого на правый.

Посмотрим друг у друга квартирки?

Когда вы планируете переезд в правого на левый? Мы вероятно сразу после НГ с левого на правый.

Посмотрим друг у друга квартирки?

Показать спойлер

рс: ну и да, давно не встречались.. работа поглотила)

Показать спойлер

Про дерпессивное накрытие на пл. Станиславского, тоже не понимаю, может в 2-этажках деревянных шарились,Человек не про площадь Станиславского, а про Станиславский ж/м писал. Но это у них просто какие- то личные в голове завихрения. Я тоже могу с друзьями по окраинам правобережья проехаться и найти там много нехорошего. Хотя вообще-то я полжизни прожил на одном берегу, полжизни на другом и отношусь к ним одинаково.

Станиславский ж/м так-то не совсем окраина, по крайней мере, с географической точки зрения. Что-то типа той же Золотой Нивы на Правом, только без метро. А восприятие этих двух районов различается кардинальным образом. При том что я ни разу не фанат Золотой Нивы.

И насчёт предвзятости вы мимо - из нас троих только я раньше бывал на Станиславском, остальные двое видели его впервые, а один из тех двоих вообще не россиянин. Резко не понравилось там всем без каких-либо предварительных предубеждений.

И насчёт предвзятости вы мимо - из нас троих только я раньше бывал на Станиславском, остальные двое видели его впервые, а один из тех двоих вообще не россиянин. Резко не понравилось там всем без каких-либо предварительных предубеждений.

мне нравятся отдельные "старые из 50-х" районы левобережья, там где широкие проспекты и солидные дома для солидных господ, но внутри я правда там не был кроме пары случаев визита к коллегам. Но это не показатель ибо...ну короче не показатель. А правый берег утратил свою привлекательность из-за алчности девелоперов и продажности или недальновидности власти. Поэтому скоро будем голосовать за проживание в комфортабельной барже на Оби. А что, я бы с удовольствием, надоело отчалил и уплыл на Север на пару месяцев, проветрился - вернулся и опять огурчиком. Работу сменил на другом берегу - перешвартовался и никаких утренне-вечерних пробок на мостах.

...А пятьдесят лет назад - мостов не было, между берегами ходил паром...Правда. чо ль?

Через 2 недели Коммунальному мосту 60 лет исполнится.

Станиславский ж/м так-то не совсем окраина, по крайней мере, с географической точки зрения. Что-то типа той же Золотой Нивы на Правом, только без метро. А восприятие этих двух районов различается кардинальным образом. При том что я ни разу не фанат Золотой Нивы.Метро - это центр. Золотую Ниву тогда надо сравнивать не со Станиславским ж/м а со Студенческой, или К. Маркса. На мой взгляд проигрывает им существенно эта Золотая Нива.

А я, кстати, жил на этой Золотой Ниве года три. И впечатление моё о ней такое же, как у Вас про Станиславский ж/м. И даже наличие метро как то не очень её скрашивает. Куча народа, толкотня, беготня. Пятиэтажки в яме, девятиэтажки на горе. Б-р-р, не нравится. Если проехать дальше, на Волочаевскую, Доватора, вниз по Есенина - там ещё краше...

Через 2 недели Коммунальному мосту 60 лет исполнится.А до этого был паром.

паром не паром, но понтонный мост наводили и Владимирский спуск был очень популярен))) и еще была т.н. "передачка" - электропоезд НовосибирскГлавный -Кривощеково, ну а там уже трамвайчиком и пешиком первые студенты НЭТИ добрались до аудиторий

а так да 60 лет дедушке-мосту, 40 лет полету Привалова и лет 25 как убрали трамвайчик

Вот это фотка мне нравится - доминанта левого берега 60 лет назад - Башня!

ПраХтически небоскреб

а так да 60 лет дедушке-мосту, 40 лет полету Привалова и лет 25 как убрали трамвайчик

Вот это фотка мне нравится - доминанта левого берега 60 лет назад - Башня!

ПраХтически небоскреб

А мои родители ещё застали паром. И разное время на разных берегах.

Был ещё речной трамвай.

Пристань "Октябрьская- Лесоперевалка"

Пристань "Октябрьская- Лесоперевалка"

да всё было, просто вспоминают, что кто чем чаще пользовался

Показать спойлер

От парома до понтонного моста

Новосибирск и Обь всё никак не могут договориться. Городу нужны мосты, а река их не любит. Построенный в конце XIX века железнодорожный мост долгие годы оставался единственной ниточкой, что связывала два берега в единое целое. А по Оби курсировали паромы.

Переправа через реку принадлежала Николаю II. Вернее, его кабинету, и царские чиновники зарабатывали для дома Романовых неплохие деньги, сами не вкладывая ни копейки. Ну, разве что необходимые бумаги на аренду переправы подписывали. Арендаторы покупали паромы и драли в свою очередь с горожан втридорога. Сами паромы были древними-предревними, постоянно ломались и тонули. Их поднимали со дна, чинили и снова запускали в дело. Пользовались ими в основном чтобы перевезти транспорт: лошадей и телеги с грузом, экипажи с пассажирами да редкие в то время автомобили богатых горожан. Сами горожане могли договориться и с частными лодочниками, что нелегально подрабатывали водным извозом: и дешевле, и быстрее.

Подъездные пути к паромной переправе находились в состоянии вечного ремонта, и зачастую две телеги никак не могли разъехаться и даже частенько переворачивались, вываливая груз на потеху зевакам. Кроме того, ночью переправа велась, что называется, на ощупь. Маяков не было. Иногда зажигали костры, а чаще паром причаливал к переправе наугад, на голос. Известен случай, когда во время давки на переправе 16 сентября 1908 года с мостков опрокинулась в реку подвода, перевозившая водку. Пока мокрый хозяин, вылезший из реки, охая, бегал по берегу, нашлось немало ныряльщиков, не убоявшихся холодной обской воды.

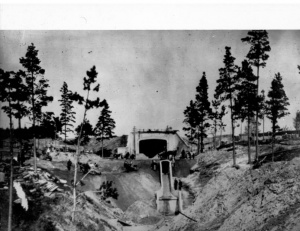

Была и ещё одна проблема: железная дорога, преграждавшая путь к переправе из центра города. В конце концов под ней в 1910–1913 годах построили тоннель, что вёл с Вокзальной улицы (ныне Шамшурина) на Владимировскую. Тоннель этот действует и сегодня.

Последней каплей явилась задержка правительственной почты из-за очередной поломки парома. Городская Дума, собравшись на своё заседание, постановила подготовить проект понтонного моста. Но пока его обсуждали, пока проектировали, пока искали деньги, прошло несколько лет. Грянула Первая мировая, и стало не до моста. Впрочем, с мёртвой точки дело всё же сдвинулось: город приобрел… пароход. Его в разобранном виде доставили из Нижнего Новгорода, собрали на Оби, а затем прикупили ещё и баржу. Так и курсировали между берегами муниципальный пароход и муниципальная баржа до самой революции.

О необходимости моста говорили и в двадцатые годы, и в тридцатые. В 1931 г. даже прописали финансирование в размере более 1 млн рублей. Начались проектные работы, продолжавшиеся около семи лет, и в 1938 г. инженер Г.Д.Попов защитил в Москве свой проект моста через Обь, но… опять помешала война. Помешала и неожиданно помогла. Для перевозки грузов через Обь (строилось множество эвакуированных заводов по обоим берегам реки) в сентябре 1941 г. был в рекордные сроки (за месяц!) возведен понтонный мост длиною 895 метров. Понтонный мост через Обь в 1941-м году строили политические заключенные. Вот откуда такой бешеный темп строительства – месяц.

Просуществовал он до 1955 года, четырнадцать лет.

Несмотря на появление в городе понтона, переправу горожан он не сильно облегчил. Общественный транспорт по нему не ходил, только казённые машины, и приходилось договариваться с шоферами – для них несложно, а тебе не тащиться на станцию, пытаясь влезть в вечно переполненную редкую «передачу». Так называли новосибирцы пригородный поезд, что проезжал по железнодорожному мосту. На нём не только переезжали с одного берега на другой, но и передавали родственникам передачи.

За нынешним садом Кирова, за тоннелем, в те времена был магазин, прозванный горожанами «еврейским». Откуда пошло это название, теперь уже не узнать, но тогда возле него останавливались попутные грузовики и водители подбирали желающих переехать по понтонному мосту. Пассажиры ехали в кузове, с ветерком. Только вот одежду потом приходилось вытряхивать: кузов грузовика, в котором перевозили кирпич и прочие материалы, не отличался особой чистотой.

Рассказывают, что большинство водителей денег с пассажиров не брало. По мосту машины ехали медленно, осторожно, нередко у въезда на него возникали очереди. Когда по Оби шли пароходы и баржи, мост раздвигали. Раздвигали его и на ночь, но речники всё равно были недовольны: понтон мешал навигации.

К идее строительства настоящего моста вернулись почти сразу после войны. В 1948-м даже появился проект двухъярусного моста: по верхнему ярусу шёл бы гужевой и автотранспорт, а по нижнему предполагалось пустить скоростной трамвай или метро. Увы, проект посчитали дорогостоящим. Впрочем, долгожданный Октябрьский, или, как его принято называть в Новосибирске – Коммунальный мост, сданный в эксплуатацию в 1955 году, того стоил. Он стал украшением города: монументальный, длинный, с балкончиками над водой, пилонами и осветительными «торшерами».

А позже, в 80-е годы построили и самый длинный в России метромост (2145 метров). В Интернете бродит легенда, что его вес полностью совпадает с весом Эйфелевой башни, о чём у мэрии якобы имеется соответствующий документ. На самом же деле легенда эта появилась в начале прошлого века и относилась к железнодорожному мосту.

Но вернёмся к понтонному мосту. В том же 1955 году его убрали и, по слухам, продали Барнаулу. Однако это было ещё не все. Годом спустя, когда возводилась Новосибирская ГЭС, мост снова понадобился. По нему шли самосвалы с гравием и камнями, останавливаясь на середине и сваливая груз в реку, строя плотину.

Но Обь и на этот раз была против. Осенью шквальный ветер сорвал понтон и уволок его вниз по течению. Восстановить его не пытались, а перекрытие реки начали вести с двух сторон, навстречу друг другу.

Но и на этом история понтонного моста не закончилась. Небольшой кусочек его сохранился и ещё долгие годы «работал», соединяя неподалёку от Коммунального моста левый берег Оби с одним из островов, на котором отдыхали горожане. Убрали его вроде бы только в 1969 году.

Источник: Новосибирские Новости

Новосибирск и Обь всё никак не могут договориться. Городу нужны мосты, а река их не любит. Построенный в конце XIX века железнодорожный мост долгие годы оставался единственной ниточкой, что связывала два берега в единое целое. А по Оби курсировали паромы.

Переправа через реку принадлежала Николаю II. Вернее, его кабинету, и царские чиновники зарабатывали для дома Романовых неплохие деньги, сами не вкладывая ни копейки. Ну, разве что необходимые бумаги на аренду переправы подписывали. Арендаторы покупали паромы и драли в свою очередь с горожан втридорога. Сами паромы были древними-предревними, постоянно ломались и тонули. Их поднимали со дна, чинили и снова запускали в дело. Пользовались ими в основном чтобы перевезти транспорт: лошадей и телеги с грузом, экипажи с пассажирами да редкие в то время автомобили богатых горожан. Сами горожане могли договориться и с частными лодочниками, что нелегально подрабатывали водным извозом: и дешевле, и быстрее.

Подъездные пути к паромной переправе находились в состоянии вечного ремонта, и зачастую две телеги никак не могли разъехаться и даже частенько переворачивались, вываливая груз на потеху зевакам. Кроме того, ночью переправа велась, что называется, на ощупь. Маяков не было. Иногда зажигали костры, а чаще паром причаливал к переправе наугад, на голос. Известен случай, когда во время давки на переправе 16 сентября 1908 года с мостков опрокинулась в реку подвода, перевозившая водку. Пока мокрый хозяин, вылезший из реки, охая, бегал по берегу, нашлось немало ныряльщиков, не убоявшихся холодной обской воды.

Была и ещё одна проблема: железная дорога, преграждавшая путь к переправе из центра города. В конце концов под ней в 1910–1913 годах построили тоннель, что вёл с Вокзальной улицы (ныне Шамшурина) на Владимировскую. Тоннель этот действует и сегодня.

Последней каплей явилась задержка правительственной почты из-за очередной поломки парома. Городская Дума, собравшись на своё заседание, постановила подготовить проект понтонного моста. Но пока его обсуждали, пока проектировали, пока искали деньги, прошло несколько лет. Грянула Первая мировая, и стало не до моста. Впрочем, с мёртвой точки дело всё же сдвинулось: город приобрел… пароход. Его в разобранном виде доставили из Нижнего Новгорода, собрали на Оби, а затем прикупили ещё и баржу. Так и курсировали между берегами муниципальный пароход и муниципальная баржа до самой революции.

О необходимости моста говорили и в двадцатые годы, и в тридцатые. В 1931 г. даже прописали финансирование в размере более 1 млн рублей. Начались проектные работы, продолжавшиеся около семи лет, и в 1938 г. инженер Г.Д.Попов защитил в Москве свой проект моста через Обь, но… опять помешала война. Помешала и неожиданно помогла. Для перевозки грузов через Обь (строилось множество эвакуированных заводов по обоим берегам реки) в сентябре 1941 г. был в рекордные сроки (за месяц!) возведен понтонный мост длиною 895 метров. Понтонный мост через Обь в 1941-м году строили политические заключенные. Вот откуда такой бешеный темп строительства – месяц.

Просуществовал он до 1955 года, четырнадцать лет.

Несмотря на появление в городе понтона, переправу горожан он не сильно облегчил. Общественный транспорт по нему не ходил, только казённые машины, и приходилось договариваться с шоферами – для них несложно, а тебе не тащиться на станцию, пытаясь влезть в вечно переполненную редкую «передачу». Так называли новосибирцы пригородный поезд, что проезжал по железнодорожному мосту. На нём не только переезжали с одного берега на другой, но и передавали родственникам передачи.

За нынешним садом Кирова, за тоннелем, в те времена был магазин, прозванный горожанами «еврейским». Откуда пошло это название, теперь уже не узнать, но тогда возле него останавливались попутные грузовики и водители подбирали желающих переехать по понтонному мосту. Пассажиры ехали в кузове, с ветерком. Только вот одежду потом приходилось вытряхивать: кузов грузовика, в котором перевозили кирпич и прочие материалы, не отличался особой чистотой.

Рассказывают, что большинство водителей денег с пассажиров не брало. По мосту машины ехали медленно, осторожно, нередко у въезда на него возникали очереди. Когда по Оби шли пароходы и баржи, мост раздвигали. Раздвигали его и на ночь, но речники всё равно были недовольны: понтон мешал навигации.

К идее строительства настоящего моста вернулись почти сразу после войны. В 1948-м даже появился проект двухъярусного моста: по верхнему ярусу шёл бы гужевой и автотранспорт, а по нижнему предполагалось пустить скоростной трамвай или метро. Увы, проект посчитали дорогостоящим. Впрочем, долгожданный Октябрьский, или, как его принято называть в Новосибирске – Коммунальный мост, сданный в эксплуатацию в 1955 году, того стоил. Он стал украшением города: монументальный, длинный, с балкончиками над водой, пилонами и осветительными «торшерами».

А позже, в 80-е годы построили и самый длинный в России метромост (2145 метров). В Интернете бродит легенда, что его вес полностью совпадает с весом Эйфелевой башни, о чём у мэрии якобы имеется соответствующий документ. На самом же деле легенда эта появилась в начале прошлого века и относилась к железнодорожному мосту.

Но вернёмся к понтонному мосту. В том же 1955 году его убрали и, по слухам, продали Барнаулу. Однако это было ещё не все. Годом спустя, когда возводилась Новосибирская ГЭС, мост снова понадобился. По нему шли самосвалы с гравием и камнями, останавливаясь на середине и сваливая груз в реку, строя плотину.

Но Обь и на этот раз была против. Осенью шквальный ветер сорвал понтон и уволок его вниз по течению. Восстановить его не пытались, а перекрытие реки начали вести с двух сторон, навстречу друг другу.

Но и на этом история понтонного моста не закончилась. Небольшой кусочек его сохранился и ещё долгие годы «работал», соединяя неподалёку от Коммунального моста левый берег Оби с одним из островов, на котором отдыхали горожане. Убрали его вроде бы только в 1969 году.

Источник: Новосибирские Новости

Показать спойлер

да, пишут, там были классные сосны «знаменитый сад «Сосновка» — один из любимейших садов горожан, он соперничал с «Альгамброй» (сад, который был на месте площади Кондратюка)", Сосновку под химпласт снесли во время войны

Более чем спорная статья, на мой взгляд. Хотя, может и есть доля правды.Это не статья - это исследование научных кругов, а не езда на велосиПЕДЕ...

В прошлом месяце (19 сентября) планировалось проведение "атомного велопробега", когда десятки велосипедистов проехали по длинному маршруту с дозиметрами. Но в последний момент мэрия не дала машины сопровождения и мероприятие отменили.

Как-то странно вы к спортивным костюмам относитесь,и потом,что,жители правобережья спорткостюмы не носят вообще?Ну вот замечал их когда заезжал в левобережье. Я может где-то грубо высказался, простите.

Запомнилось общение с одной девушкой с Троллейки. Она говорит что накрашенная ходит по квартире под предлогом а вдруг кто-то в гости придет.

Мне конечно стыдно и все такое. Но мне приходилось в Москву неоднократно ездить и было ощущение как будто с левого берега на правый переехал.

Выше высказывались жители правобережья,что тоже носят спортивные костюмы...Думается,что,например, на Богдашке такие девушки тоже найдутся...Ну так это не удивительно-что в Москве,что на правом берегу Новосибирска контингент жильцов одинаковый...

Хоть с недвижимостью это и косвенно связано, но раз уж затронули тут эту тему... Прочитал в газете заметку про топ-10 новосибирских школ, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном году, составленный Московским центром непрерывного математического образования. Это школы, вошедшие в топ-500 общероссийского рейтинга, причём две из них вошли в топ-25 лучших школ страны: 18-е и 22-е места (гимназия №1 и СУНЦ НГУ, соответственно).

Так вот, возвращаясь к теме данного топика...

Остальные девять - с Правого. Причём 4 школы из 10 находятся в Академгородке, в том числе моя родная.

Так что по качеству школьного образования Правый берег выигрывает у Левого со счётом 9:1.

P.S. Кстати, упомянутая тут кем-то "средненькая" гимназия №11 в этом списке присутствует. Ну это так, справедливости ради.

Так вот, возвращаясь к теме данного топика...

вторая гимназия чем не угодила?Действительно, она вошла в этот рейтинг. И это единственная левобережная школа в нём.

Остальные девять - с Правого. Причём 4 школы из 10 находятся в Академгородке, в том числе моя родная.

Так что по качеству школьного образования Правый берег выигрывает у Левого со счётом 9:1.

P.S. Кстати, упомянутая тут кем-то "средненькая" гимназия №11 в этом списке присутствует. Ну это так, справедливости ради.

...P.S. Кстати, упомянутая тут кем-то "средненькая" гимназия №11 в этом списке присутствует. Ну это так, справедливости ради.Бальзам на сердце. Я так и знал, что клевещут на мою школу.

Хотя я в ней только 10 и 11 классы заканчивал, а до этого в сельской среднеобразовательной школе учился. Мне есть с чем сравнивать. Считаю, что больше пример родителей, воспитание, собственные интересы и обучение в ВУЗе, конечно, на дальнейшие успехи в труде и жизни влияют, чем место, где ты синусы/косинусы и прочие науки изначально грыз.

Так что по качеству школьного образования Правый берег выигрывает у Левого со счётом 9:1.ну так и чего удивляться, что гимназисты с троллейки в трениках косо смотрят на заезжих математеков с академа? Считай гол престижа только забили

Так что по качеству школьного образования Правый берег выигрывает у Левого со счётом 9:1.для полноты картины данного счета подскажите, сколько школ на левом и сколько школ на правом брегах нашего любимого города? по-штучно.

Судя по официальному сайту мэрии, примерно треть всех средних школ города расположена на Левом берегу. Т.е. если бы качество образования на двух берегах было примерно равным, в рейтинге должно было быть 3-4 школы с Левого берега, а не одна.

Причём 4 школы из 10 находятся в Академгородке, в том числе моя родная.Приписывать академовские школы к правому берегу - не совсем корректно. Формально может вы и правы, но формально и Москва по леву сторону Оби.

Так что по качеству школьного образования Правый берег выигрывает у Левого со счётом 9:1.

Приписывать академовские школы к правому берегу - не совсем корректно.Это ещё почему?

Долго объяснять, да Вы и сами в душе понимаете, что это так. Академовские сами себя Новосибирском не считают. И не надо формально смотреть на берега. Если быть такими формалистами, можно сказать, что самое лучшее образование на ОбьГЭСе. А что - четыре школы из списка - в Академе. Академ - Советский район. ОбьГЭС - тоже. Значит ОбьГЭС - лидер в образовании. И кстати - левый берег. Скажите, товарищ формалист, разве я не прав?

Приписывать академовские школы к правому берегу - не совсем корректно.городковские, те которые коренные, по самоидентификации никогда себя с пгт Красный Локоть не связывали, в крайнем случае с Москвой, типа удаленный пригород))), а так это члены всемирной секты яйцеголовых

----------------

Это ещё почему?

Не прав.

Во-первых, я специально сделал акцент именно на Академгородке, а не на Советском районе в целом. Ни Шлюз, ни Ельцовка, ни тем более ОбьГЭС в Городок не входят. При этом Советский район в целом всё равно лучший по школьному образованию район в области по всем объективным показателям. При том, что ОбьГЭСовские школы всю дорогу считались самыми стрёмными в районе. Рулят именно Городковские школы: "Горностай", 130-ка, 3-я и 5-я гимназии, СУНЦ НГУ, Православная гимназия.

Во-вторых, в этом топике речь шла про всё Левобережье в целом, в том числе и про ОбьГЭС, являющийся, как вы справедливо заметили, частью Советского района. Поэтому довольно странно учитывать в сравнении одну часть района и не учитывать другую.

Во-первых, я специально сделал акцент именно на Академгородке, а не на Советском районе в целом. Ни Шлюз, ни Ельцовка, ни тем более ОбьГЭС в Городок не входят. При этом Советский район в целом всё равно лучший по школьному образованию район в области по всем объективным показателям. При том, что ОбьГЭСовские школы всю дорогу считались самыми стрёмными в районе. Рулят именно Городковские школы: "Горностай", 130-ка, 3-я и 5-я гимназии, СУНЦ НГУ, Православная гимназия.

Во-вторых, в этом топике речь шла про всё Левобережье в целом, в том числе и про ОбьГЭС, являющийся, как вы справедливо заметили, частью Советского района. Поэтому довольно странно учитывать в сравнении одну часть района и не учитывать другую.

Во-первых, я специально сделал акцент именно на Академгородке, а не на Советском районе в целом.Естественно, потому что для Вашей теории так удобнее. Хоть Академгородок и ОбьГЭС один район но Вы говорите, что в одну кучи их мешать не надо. Так и Академгородок с правым берегом тоже в одну кучу мешать не надо.

пгт Красный ЛокотьДогадываюсь о смысле этого странного неологизма, но встречаю его впервые.

городковские, те которые коренныеЯ самый что ни на есть коренной. Да, академгородковский снобизм - великая вещь, хоть и уходящая сейчас в небытие на волне понаехавших.

Однако у меня всегда было понимание разделения города на берега, отнесения Городка к Правому берегу, и знание, что Правый примерно в миллион раз лучше Левого.

Однако у меня всегда было понимание разделения города на берега, отнесения Городка к Правому берегу, и знание, что Правый примерно в миллион раз лучше Левого.

Это не теория, это факт. Одна хорошая левобережная школа против девяти правобережных. Про Городок было лишь уточнение в силу моего местного снобизма. А исключить из набора фактов часть только потому, что Советский район находится в некотором отдалении от остальных, - это мощный аргумент, конечно, достойный левобережного качества образования.

ТОП 5

1

2

4