На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Я скорее говорила о коррупции, вульгарном воровстве, просто идиотизме и непрофессионализме, безнаказанности.

человек - тварь несовершенная и если его не ограничивает/контролирует система или как сейчас модно говорить, институты, то будет процветать коррупция, воровство, безнаказанность и как следствие этого отрицательная селекция кадров, что привнесет еще и идиотизм с непрофессионализмом. Всемирная история банк Империал))

В мэрии сидит одна такая и её длительная несменяемость приводит, помимо прочего, к деградации той самой системы.

Кто на чьи живет уже не имеет принципиального значения. Кто кому и сколько откатил - тоже уже не важно. В транспорте, в магазинах, где встречаются домохозяйки только и разговоров - где нынче в городе больше воняет.

Город перекопан вдоль и поперёк, но колодцы по городу с завидной регулярностью переполняются дерьмом и город воняет.

Да. Согласна. Это проблема современных мегаполисов. В Астане застройка шла похожим образом. Столица стала вонять. Таки теперь там принят закон, запрещающий врезку новых домов в старые сети. Строителей обязывают вкапывать в землю новые сети под наземные постройки. А покажите мне хоть один дом в центре столицы Сибири под который бы сперва вкопали новые трубы (как это и положено при строительстве), а потом бы возвели само строение над новыми коммуникациями?!

В Астане готовится закон о запрете строительства в старых районах города.

Это то, чем должно срочно озаботиться заксобрание города Нска, потому что катастрофа уже случилась и надо принимать меры для уменьшения последствий катастрофы.

Почему Локоть и присные его не думают о том, что переполненные дерьмом колодцы - это грядущие эпидемии инфекционных заболеваний: дизентерия, брюшной тиф, холера, дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллёз, эшерихиоз.

Позор! В ХХI веке мы будем, как в средневековье бороться с кишечными заболеваниями!

А ведь даже в блокадном Ленинграде, где не работал водопровод, канализация полуживым людям удавалось уберечь город от массовых эпидемий инфекционных заболеваний.

Но эта тема такая вонючая, что её не поднимают местные СМИ.

Город перекопан вдоль и поперёк, но колодцы по городу с завидной регулярностью переполняются дерьмом и город воняет.

Да. Согласна. Это проблема современных мегаполисов. В Астане застройка шла похожим образом. Столица стала вонять. Таки теперь там принят закон, запрещающий врезку новых домов в старые сети. Строителей обязывают вкапывать в землю новые сети под наземные постройки. А покажите мне хоть один дом в центре столицы Сибири под который бы сперва вкопали новые трубы (как это и положено при строительстве), а потом бы возвели само строение над новыми коммуникациями?!

В Астане готовится закон о запрете строительства в старых районах города.

Это то, чем должно срочно озаботиться заксобрание города Нска, потому что катастрофа уже случилась и надо принимать меры для уменьшения последствий катастрофы.

Почему Локоть и присные его не думают о том, что переполненные дерьмом колодцы - это грядущие эпидемии инфекционных заболеваний: дизентерия, брюшной тиф, холера, дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллёз, эшерихиоз.

Позор! В ХХI веке мы будем, как в средневековье бороться с кишечными заболеваниями!

А ведь даже в блокадном Ленинграде, где не работал водопровод, канализация полуживым людям удавалось уберечь город от массовых эпидемий инфекционных заболеваний.

Но эта тема такая вонючая, что её не поднимают местные СМИ.

нельзя в стране с правосторонним движением создать пару улиц с левосторонним. Локоть и даже, страшно сказать, Травников, даже если бы захотели - не в силах сотворить в Новосибирске что-то иное чем то, что мы имеем. Но они и не хотят я думаю, т.к. это противоречило бы интересам группы лиц, которые ужинают власть, поэтому имеют право их и танцевать.

Кстати очень интересно как было в Ново-Николаевске. Тогда довольно большая власть была в руках домовладельцев. Их голосами избирались гласные, а те приговаривали как потратить те деньги, что опять же собирались с домовладельцев. И вот тогда бюджет города тратился в какой-то части на развитие города если это было в интересах домовладельцев. Очень любопытные были там дебаты. Читается примерно с тем же интересом с каким мы слушали съезд нардепов)))

Кстати очень интересно как было в Ново-Николаевске. Тогда довольно большая власть была в руках домовладельцев. Их голосами избирались гласные, а те приговаривали как потратить те деньги, что опять же собирались с домовладельцев. И вот тогда бюджет города тратился в какой-то части на развитие города если это было в интересах домовладельцев. Очень любопытные были там дебаты. Читается примерно с тем же интересом с каким мы слушали съезд нардепов)))

Может быть кому-то и интересно знать, как оно было в деревне Ново-Николаевке, но мне важно сейчас заставить власть выполнять свою работу, чтобы люди в городе не задыхались от вони.

Сейчас мы тут потихоньку болтаем на эту тему, а на улице Выборной ночью случилась очередная коммунальная катастрофа и пол Октябрьского района отключили от волы.

Сейчас мы тут потихоньку болтаем на эту тему, а на улице Выборной ночью случилась очередная коммунальная катастрофа и пол Октябрьского района отключили от волы.

задачка не имеет решения на уровне одного города, это возможно только если изменится политика в отношении городского управления на уровне страны. Ну или у нас появится свой политический тяжеловес во главе региона вроде Кадырова, уважаемого, и у него будет желание оставить о себе след в истории в виде супер-пупер Новосибирска.

Сейчас читают

Смерть в Пасху

5882

17

Капитальный ремонт МКД ::: 2014—2043 годы (5)

380883

845

Тюленина 12, Будем соседями!

69205

700

...о знании мэрскими географии города Новосибирска https://t.me/nsk54_official/3802

Городские службы продолжают оперативно устранять последствия непогоды. В правобережье прошёл сильный ливень с градом. Непогода накрыла Центральный и Заельцовский районы Новосибирска.

Никто из горожан не пострадал. Подтопленными оказались отдельные участки дорог в Центральном округе и Дзержинском районе. Дорожные службы прочистили ливневки, вода ушла, дорожное движение восстановлено.

В районе ул. Восход, 3 дерево упало на троллейбусные провода. Туда выехал экипаж спасателей МАСС. В районе ул. Добролюбова и ул. Московской оборваны линии электропередач. Там работают специалисты Горсовета.

Всего в Новосибирске упало 12 деревьев. На ул. Добролюбова сорвало шифер с крыши, он рухнул на автомобиль. Там работают специалисты МКУ и УК.

Вот в изначальном тексте почему-то только два района, потом появляется Дзержинский, но ни хрена не упомянуты Октябрьский (улицы в котором перечислены и в котором тоже был ливень с градом) и Калининский, хрен с ним, Центральный пусть будет округ

Городские службы продолжают оперативно устранять последствия непогоды. В правобережье прошёл сильный ливень с градом. Непогода накрыла Центральный и Заельцовский районы Новосибирска.

Никто из горожан не пострадал. Подтопленными оказались отдельные участки дорог в Центральном округе и Дзержинском районе. Дорожные службы прочистили ливневки, вода ушла, дорожное движение восстановлено.

В районе ул. Восход, 3 дерево упало на троллейбусные провода. Туда выехал экипаж спасателей МАСС. В районе ул. Добролюбова и ул. Московской оборваны линии электропередач. Там работают специалисты Горсовета.

Всего в Новосибирске упало 12 деревьев. На ул. Добролюбова сорвало шифер с крыши, он рухнул на автомобиль. Там работают специалисты МКУ и УК.

Вот в изначальном тексте почему-то только два района, потом появляется Дзержинский, но ни хрена не упомянуты Октябрьский (улицы в котором перечислены и в котором тоже был ливень с градом) и Калининский, хрен с ним, Центральный пусть будет округ

Локоть, уходя, стащил из мэрии глобус Новосибирска

...о знании мэрскими географии города Новосибирсказачем Митрофанушкам знание географии если есть извозчики)))

Город без плана

Григорий Ревзин

Новосибирск: конторы, фавелы и оперный театр

.

Новосибирск — город, который способен вызвать у урбаниста чувство профессиональной неполноценности.

.

Это столица Сибири, это третий по величине русский город, полтора миллиона жителей, город сильный, процветающий даже в смысле экономики, город образованный — словом, верхний уровень современной русской цивилизации.

Но это все как-то не прилагается к тому, что он представляет собой в физическом плане.

.

Огромный, тянется на десятки километров, а потом на другой стороне Оби еще столько же, и все эти километры — ускользающая от определений бесконечная невнятность.

Тут очень широкие улицы, большую часть года заполненные мокрой снежной жижей, а дома на них поставлены как-то редко, по отдельности, и все время кажется, что это еще не город, что город скоро начнется, а здесь пока еще не стоит вылезать из машины.

И вот едешь по Красному проспекту, самому длинному прямому проспекту России (7 км), уже

- и памятник Ленину проехал,

- и мэрию,

- и Никольскую часовню,

- и областное правительство,

- и вот уже большой кафедральный собор Александра Невского,

- и, наконец, Обь —

- и тут оказывается, что город-то был там.

.

Что этот бесконечный проспект через пустыри — это и был город, а что такое «еще не город» — это как раз здесь.

.

Города с великими реками — а Обь шириной метров 500–700 — стремятся выйти к ним как-то поавантажнее, тем более если никаких других выигрышных особенностей рельефа кругом не наблюдается.

Но хотя территория Новосибирска — это бесконечное более или менее болото под низким свинцовым небом, всей своей тканью город показывает, что он создан не для пустого любования бессмысленным протеканием реки.

Берег Оби в градостроительной документации получил название «депрессивные пространства».

«Конфигурация железной дороги и особенности ландшафта способствовали изоляции отдельных районов города.

Железная дорога отрезала центр города от реки Обь, на приречных территориях стихийно размещались промышленность и неблагоустроенная жилая застройка, таким образом, эти территории надолго оказались выключенными из активной городской жизни.

Связь с берегом реки не восстановлена и поныне».

Это характеристика из статьи О.Д. Лосевской «История появления депрессивных пространств в центральной части г. Новосибирска», очень мягкая и академическая.

На самом деле район какой-нибудь Сухарной улицы — это потрясающий городской пейзаж.

В каком-то смысле если вы хотите увидеть что-то действительно уникальное в Новосибирске, то вам сюда.

.

Это десятки километров каких-то немыслимых хибар, гнилого дерева и ржавого металла, населенных мигрантами из Центральной Азии вперемежку с неблагополучным местным населением,— то, что так может быть в столичном, богатом, современном городе, производит большое впечатление.

.

В Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айресе возят в районы фавел — так вот тут есть свои, хотя менее живописные в силу суровости климата.

.

Посещение прибрежных фавел заставляет как-то смириться с тем, что — бог с ней, с Обью — надо иначе взглянуть на Красный проспект, там все же великий город, цивилизация, архитектура, это и есть центр.

.

Но он все равно не лишен странностей.

.

В принципе у Новосибирска нет центра, то, что есть, в градостроительной терминологии называется «линейный центр» — то есть собственно этот бесконечный Красный проспект и есть центр.

Это деревенская типология (где есть одна главная улица), в миллионниках она редко встречается.

Но на какой-то части Красного проспекта — скажем, от Дома офицеров до собора Александра Невского — центральность несколько сгущается.

Тут сравнительно представительные здания, магазины, иногда рестораны, кафе, учебные заведения — но ширина проспекта и пустые места между зданиями создают ощущение какого-то недостатка концентрации.

.

В градостроительстве есть понятие «паттерн застройки», это логика геометрии освоения пространства, так вот Красный проспект в роли центра — это все равно как если бы центром Москвы была Профсоюзная улица, а центром Петербурга — Московский проспект на пути в Пулково.

.

Дом офицеров — это изначально Дом инвалидов (проект 1915 года, архитектор Андрей Крячков, который построил, кажется, все значимые здания Новосибирска числом более 100) — здание, потом трижды перестроенное: в 1920-х, в сталинское и в хрущевское время.

Собор в неовизантийском стиле построили в 1899-м, архитектор недоизвестен, за образец взяты работы Василия Косякова (собор в Кронштадте), но кто доводил проект — то ли Николай Соловьев, то ли архитектор железной дороги некто К. Лыгин,— остается спорным.

То есть крайние точки — дореволюционные здания, и отсюда может показаться, что на этом отрезке проспект сложился в дореволюционное время.

Но это нет так, дореволюционной застройки почти нет.

Самое примечательное здесь — это здания 1920–1930-х годов, конструктивистские и сталинские.

Новосибирским архитектурным авангардом —

- от «Центральной гостиницы» Даниила Фридмана (1928)

- до «Стоквартирного дома» Андрея Крячкова (1937), получившего за эту работу Grand Prix на Экспо в Париже,— принято гордиться, он многократно описан и справедливо воспет.

.

На мой взгляд, однако, у него есть две проблемы.

.

— Первая, вероятно, существует только в моем восприятии, и все же решусь ее обозначить.

Эта архитектура, на мой взгляд, не слишком интересна.

В 1929 году Анатолий Луначарский приехал в Новосибирск и назвал его «русским Чикаго».

Вряд ли он имел в виду архитектуру, ничего похожего на чикагскую архитектурную школу, которая входит в любую историю архитектуры, здесь нет, речь идет о быстром росте промышленного города.

Это был период первых пятилеток, когда товарищ Сталин назвал ключом к решению хозяйственных вопросов сочетание «большевистской убежденности с американской деловитостью», и это в каком-то смысле архитектурная программа раннего советского Новосибирска.

Причем под «американской деловитостью» следует понимать промышленную простоту, свойственную заводоуправлениям.

Конструктивизм бывает интересен, когда архитекторы работают с острой композиционной логикой, а в фасадных решениях ищут нетривиальные супрематические порядки, но это не про Новосибирск.

Более или менее одинаковые прямоугольные объемы, призванные сформировать проспект, делают это деловито донельзя — как коробки на складе.

.

Даже обычное для конструктивизма средство выразительности — сплошное остекление — здесь не работает из-за суровости климата (там, где его пытались использовать, архитекторов резко критиковали).

.

— Вторая проблема гораздо более очевидна:

большинство этих зданий перестроены в сталинское время и неизящно декорированы классическими деталями.

.

Это специфическая и сегодня даже удивительная болезнь — вместо того чтобы строить в своей рыхлой среде с пустырями новые здания, новосибирские власти все время перестраивали старые.

Это при том, что норма площади на человека в городе перед войной составляла 3,15 кв. м, сотни тысяч человек жили в «нахаловках», застроенных самовольно, и они до сих пор продолжают существовать в виде упомянутых фавел.

.

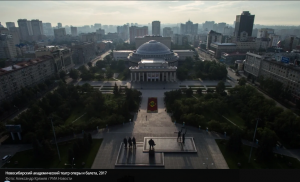

Главное здание Новосибирска — это Оперный театр.

.

Это действительно уникальное здание, египетская пирамида среди оперных театров.

.

Ни одна великая опера мира не может сравниться с ним по размерам.

.

На самом деле это вообще не Опера, это гигантский девайс по производству нового мироздания.

.

Придумал его Вениамин Давыдович Вегман, старый большевик, которому никак не находилось места в структуре советской власти.

Он прибыл в Новосибирск в 1919-м и в 1920-м был назначен Сибревкомом «чрезвычайным уполномоченным по организации Сибирского советского государственного театра оперы и драмы (Сибгосоперы)».

В 1928 году эта организация преобразовалась в Комсод (Комитет содействия строительству Дома науки и культуры), который и создал программу здания.

В 1929-м Александр Гринберг (автор Дома Советов в Нижнем Новгороде) создал первый проект по этой программе.

Проект предполагал

«ДНК с

- театральным залом на 2800 человек,

- концертным залом на 1135 человек,

- библиотекой на 400 тыс. томов,

- радиостудией,

- радиоцентром,

- картинной галереей,

- музеем и

- рядом научно-исследовательских институтов».

Далее проектом занимался Михаил Иванович Курилко, сценограф Большого театра в Москве.

Курилко видел это так:

«Зрительный зал должен представлять собой только амфитеатр (по типу античных театров Греции и Рима), без партера, лож и т. п.

Он должен иметь "общность с площадкой для действий", без традиционной портальной рампы или тому подобных устройств, потому что зритель должен находиться среди "оформления или действия".

<…>

Сцена театра должна иметь свободный доступ для зрителя, а также для "массовых действий".

Театр должен быть театром техники и реальной обстановки — воздух, вода, автомобиль, трактор и пр.». М.И. Курилко предлагал синтетический сверхмеханизированный театр планетарного типа, обращаемый по желанию в цирк, для чего партер зрительного зала мог перемещаться на сцену, а на месте партера оставалась цирковая арена, которая в свою очередь могла быть трансформирована в бассейн для водных пантомим» (С.Н. Баландин. Новосибирск. История градостроительства. 1894–1945).

Этот театр начали строить в 1930 году, и быстро выяснилось, что есть три проблемы.

- Во-первых, никто не понимает, как такое построить,

- во-вторых, на строительство не хватает никаких денег,

- в-третьих, это был конструктивистский проект, а линия партии в этом вопросе изменилась.

В 1936 году Вегман, который все это двигал, был арестован и умер от пыток во время следствия (официально покончил с собой).

Проект театра пришлось переделывать.

В итоге его довели в мастерской Алексея Щусева в Москве.

Программу резко упростили, превратив здание просто в оперный театр, без бассейна, а архитектуру резко усложнили — театр был решен как cобор Святого Петра в Риме с острым выносом центрального нефа, монументальный портик которого загораживает гигантский купол.

.

Купол в Новосибирске, правда, сильно превосходит cобор Святого Петра диаметром, но зато ниже по высоте, так что и портик поприземистее.

.

По сути, весь центр города в Новосибирске и сводится к зданию Оперного театра.

.

Это странно — не храм, не Кремль, не дворец, не обком, а вот Опера.

.

У них даже Ленин стоит перед оперой, как бы как солист, и у него за спиной бронзовый хор комсомольцев. Как будто это мегаполис меломанов.

.

У архитектурного критика есть профессиональные ограничения. Вы можете критиковать проект, построенное здание, даже архитектурный ансамбль.

.

Но вы не можете критиковать город — это все равно как критиковать реку или горный хребет.

Вы можете только пытаться понять, как такое могло вырасти.

.

Вообще-то судьбу этого города, сам того не ведая, определил Николай Георгиевич Гарин-Михайловский.

Автор обаятельной, но все же относительно скромной по значению повести «Детство Темы» и менее известных «Гимназистов» и «Студентов» был выдающимся инженером-путейцем.

Он проектировал трассу Транссибирской магистрали и перенес место строительства моста через Обь в село Кривощеково — будущий Новониколаевск, а с 1926 года Новосибирск.

Он так объяснил это свое действие: «мост получится на 360 саженей меньше, что одно составит экономию, считая по 8 тыс. руб. погон моста, до 3 мил. руб.».

.

В Новосибирске принято очень высоко ценить Гарина-Михайловского, даже и как литератора, но должен сказать, что с урбанистической точки зрения это было черт знает что. Транссибирская магистраль должна была пройти через Колывань, которая обещала стать вполне приличным городом, и Томск, который тогда называли «сибирские Афины».

.

Колывань просто умерла (теперь это поселок городского типа Новосибирской области), а Томск перестал развиваться.

.

Из-за экономии 3 млн рублей, меньше процента общей стоимости Транссиба.

Вообще-то смысл строительства дорог в том, чтобы связать населенные пункты, автор «Детства Темы» этой мыслью пренебрег.

Он сэкономил и жутко гордился.

И он же пустил линию железной дороги вдоль Оби, отрезав город от реки и предопределив этим все остальное.

Это был город, созданный исключительно для нужд железной дороги.

Его центр — это собственно два поселка мостостроителей,

один на месте нынешней площади Ленина,

второй — Вокзальной,

и, судя по их фотографиям и описаниям, это были те же фавелы.

В русской колонизации Сибири есть разные сценарии —

- военный,

- торговый,

- культурно-просветительский,

но здесь не было ни одного из них.

Никакого замысла, кроме железнодорожных путей дальше в Сибирь.

Я бы сказал, что это русская колонизация в чистом виде, когда на пустое место переносятся паттерны русского расселения без дополнительного смысла.

Как умеют организовать жизнь, так ее и организуют.

У нас есть города, созданные администрацией, армией, флотом, торговлей, и у всех этих институций есть какое-то свое представление о порядке города, система ценностей и даже известное эстетическое чувство.

.

Но здесь ничего такого не было.

.

Это город, куда путем копипаста пересаживалась сама цивилизация, тело без головы.

.

В России плохо относятся к термину «корпоративное государство», но в известной мере та структура города, которая сложилась в Новосибирске,— это именно город корпоративного государства.

.

Тут нет городской жизни, тут есть здания власти и конторы корпораций.

Проблема новосибирского конструктивизма заключается в том, что все его здания — это конторы, одинаковые, как пиджаки и косоворотки, в которых они тут ходили на службу в 1930-е.

А дальше конторы только увеличивались и множились.

Здесь

- нет домов нобилитета,

- нет исторических зданий и улиц,

- нет общественных пространств

— только управленческая инфраструктура освоения Сибири.

У российских корпораций как-то нет нужды в самовыражении — им нужны только квадратные метры для расселения, которые они осваивают с американской деловитостью.

Здесь, кажется, вообще не возникало нужды в архитекторе, который нарисовал бы им образ их существования,— во всяком случае замыслов архитектора никто не уважает.

Андрей Крячков, в известной мере культовая для Новосибирска фигура (после получения им Grand Prix в Париже), получает от обкома ВКП(б) следующую характеристику:

«Под внешней нейтральностью скрывается скорее реакционное недовольство настоящим <…> Политически не развит <…> В области истмата и диамата безграмотен <…>».

В истории Новосибирска пять раз создавали Генеральный план и приняли единственный раз в 1968 году, чтобы никогда не выполнять.

Город растет как хочет и не замечает, что выросло.

У этого города нет центра, потому что функционально он никому не нужен.

В корпоративном городе контакты между людьми происходят прежде всего внутри корпораций,

железнодорожники общаются с железнодорожниками, а не с теми, кто делает уран и живет на другом берегу Оби.

.

Каждая корпорация норовит создать себе свой микрорайон и жить внутри него, и город бесконечно разрастается замкнутыми выселками.

.

Центр нужен только для идеологии, это пустое место, заполненное фантазиями партийных мечтальщиков, которые страшно боятся, что их мечта разойдется с линией партией, и поэтому перманентно ее перестраивают под новые веяния.

.

В каком-то смысле Сибирь — это самая жизнеспособная часть русской цивилизации, если угодно, ее резюме.

Это сильная инженерная страна с

- образованием,

- наукой,

- большими производствами,

- бесконечной территорией,

- еще не построенная и

- с большими планами на будущее.

В каком-то смысле это большой рой, осевший на болотах вдоль железной дороги.

.

Ее столица не то что не имеет какого-либо осмысленного образа.

.

Скорее он ей просто не нужен, и мы ее любим не за это.

web-страница

Григорий Ревзин

Новосибирск: конторы, фавелы и оперный театр

.

Новосибирск — город, который способен вызвать у урбаниста чувство профессиональной неполноценности.

.

Это столица Сибири, это третий по величине русский город, полтора миллиона жителей, город сильный, процветающий даже в смысле экономики, город образованный — словом, верхний уровень современной русской цивилизации.

Но это все как-то не прилагается к тому, что он представляет собой в физическом плане.

.

Огромный, тянется на десятки километров, а потом на другой стороне Оби еще столько же, и все эти километры — ускользающая от определений бесконечная невнятность.

Тут очень широкие улицы, большую часть года заполненные мокрой снежной жижей, а дома на них поставлены как-то редко, по отдельности, и все время кажется, что это еще не город, что город скоро начнется, а здесь пока еще не стоит вылезать из машины.

И вот едешь по Красному проспекту, самому длинному прямому проспекту России (7 км), уже

- и памятник Ленину проехал,

- и мэрию,

- и Никольскую часовню,

- и областное правительство,

- и вот уже большой кафедральный собор Александра Невского,

- и, наконец, Обь —

- и тут оказывается, что город-то был там.

.

Что этот бесконечный проспект через пустыри — это и был город, а что такое «еще не город» — это как раз здесь.

.

Города с великими реками — а Обь шириной метров 500–700 — стремятся выйти к ним как-то поавантажнее, тем более если никаких других выигрышных особенностей рельефа кругом не наблюдается.

Но хотя территория Новосибирска — это бесконечное более или менее болото под низким свинцовым небом, всей своей тканью город показывает, что он создан не для пустого любования бессмысленным протеканием реки.

Берег Оби в градостроительной документации получил название «депрессивные пространства».

«Конфигурация железной дороги и особенности ландшафта способствовали изоляции отдельных районов города.

Железная дорога отрезала центр города от реки Обь, на приречных территориях стихийно размещались промышленность и неблагоустроенная жилая застройка, таким образом, эти территории надолго оказались выключенными из активной городской жизни.

Связь с берегом реки не восстановлена и поныне».

Это характеристика из статьи О.Д. Лосевской «История появления депрессивных пространств в центральной части г. Новосибирска», очень мягкая и академическая.

На самом деле район какой-нибудь Сухарной улицы — это потрясающий городской пейзаж.

В каком-то смысле если вы хотите увидеть что-то действительно уникальное в Новосибирске, то вам сюда.

.

Это десятки километров каких-то немыслимых хибар, гнилого дерева и ржавого металла, населенных мигрантами из Центральной Азии вперемежку с неблагополучным местным населением,— то, что так может быть в столичном, богатом, современном городе, производит большое впечатление.

.

В Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айресе возят в районы фавел — так вот тут есть свои, хотя менее живописные в силу суровости климата.

.

Посещение прибрежных фавел заставляет как-то смириться с тем, что — бог с ней, с Обью — надо иначе взглянуть на Красный проспект, там все же великий город, цивилизация, архитектура, это и есть центр.

.

Но он все равно не лишен странностей.

.

В принципе у Новосибирска нет центра, то, что есть, в градостроительной терминологии называется «линейный центр» — то есть собственно этот бесконечный Красный проспект и есть центр.

Это деревенская типология (где есть одна главная улица), в миллионниках она редко встречается.

Но на какой-то части Красного проспекта — скажем, от Дома офицеров до собора Александра Невского — центральность несколько сгущается.

Тут сравнительно представительные здания, магазины, иногда рестораны, кафе, учебные заведения — но ширина проспекта и пустые места между зданиями создают ощущение какого-то недостатка концентрации.

.

В градостроительстве есть понятие «паттерн застройки», это логика геометрии освоения пространства, так вот Красный проспект в роли центра — это все равно как если бы центром Москвы была Профсоюзная улица, а центром Петербурга — Московский проспект на пути в Пулково.

.

Дом офицеров — это изначально Дом инвалидов (проект 1915 года, архитектор Андрей Крячков, который построил, кажется, все значимые здания Новосибирска числом более 100) — здание, потом трижды перестроенное: в 1920-х, в сталинское и в хрущевское время.

Собор в неовизантийском стиле построили в 1899-м, архитектор недоизвестен, за образец взяты работы Василия Косякова (собор в Кронштадте), но кто доводил проект — то ли Николай Соловьев, то ли архитектор железной дороги некто К. Лыгин,— остается спорным.

То есть крайние точки — дореволюционные здания, и отсюда может показаться, что на этом отрезке проспект сложился в дореволюционное время.

Но это нет так, дореволюционной застройки почти нет.

Самое примечательное здесь — это здания 1920–1930-х годов, конструктивистские и сталинские.

Новосибирским архитектурным авангардом —

- от «Центральной гостиницы» Даниила Фридмана (1928)

- до «Стоквартирного дома» Андрея Крячкова (1937), получившего за эту работу Grand Prix на Экспо в Париже,— принято гордиться, он многократно описан и справедливо воспет.

.

На мой взгляд, однако, у него есть две проблемы.

.

— Первая, вероятно, существует только в моем восприятии, и все же решусь ее обозначить.

Эта архитектура, на мой взгляд, не слишком интересна.

В 1929 году Анатолий Луначарский приехал в Новосибирск и назвал его «русским Чикаго».

Вряд ли он имел в виду архитектуру, ничего похожего на чикагскую архитектурную школу, которая входит в любую историю архитектуры, здесь нет, речь идет о быстром росте промышленного города.

Это был период первых пятилеток, когда товарищ Сталин назвал ключом к решению хозяйственных вопросов сочетание «большевистской убежденности с американской деловитостью», и это в каком-то смысле архитектурная программа раннего советского Новосибирска.

Причем под «американской деловитостью» следует понимать промышленную простоту, свойственную заводоуправлениям.

Конструктивизм бывает интересен, когда архитекторы работают с острой композиционной логикой, а в фасадных решениях ищут нетривиальные супрематические порядки, но это не про Новосибирск.

Более или менее одинаковые прямоугольные объемы, призванные сформировать проспект, делают это деловито донельзя — как коробки на складе.

.

Даже обычное для конструктивизма средство выразительности — сплошное остекление — здесь не работает из-за суровости климата (там, где его пытались использовать, архитекторов резко критиковали).

.

— Вторая проблема гораздо более очевидна:

большинство этих зданий перестроены в сталинское время и неизящно декорированы классическими деталями.

.

Это специфическая и сегодня даже удивительная болезнь — вместо того чтобы строить в своей рыхлой среде с пустырями новые здания, новосибирские власти все время перестраивали старые.

Это при том, что норма площади на человека в городе перед войной составляла 3,15 кв. м, сотни тысяч человек жили в «нахаловках», застроенных самовольно, и они до сих пор продолжают существовать в виде упомянутых фавел.

.

Главное здание Новосибирска — это Оперный театр.

.

Это действительно уникальное здание, египетская пирамида среди оперных театров.

.

Ни одна великая опера мира не может сравниться с ним по размерам.

.

На самом деле это вообще не Опера, это гигантский девайс по производству нового мироздания.

.

Придумал его Вениамин Давыдович Вегман, старый большевик, которому никак не находилось места в структуре советской власти.

Он прибыл в Новосибирск в 1919-м и в 1920-м был назначен Сибревкомом «чрезвычайным уполномоченным по организации Сибирского советского государственного театра оперы и драмы (Сибгосоперы)».

В 1928 году эта организация преобразовалась в Комсод (Комитет содействия строительству Дома науки и культуры), который и создал программу здания.

В 1929-м Александр Гринберг (автор Дома Советов в Нижнем Новгороде) создал первый проект по этой программе.

Проект предполагал

«ДНК с

- театральным залом на 2800 человек,

- концертным залом на 1135 человек,

- библиотекой на 400 тыс. томов,

- радиостудией,

- радиоцентром,

- картинной галереей,

- музеем и

- рядом научно-исследовательских институтов».

Далее проектом занимался Михаил Иванович Курилко, сценограф Большого театра в Москве.

Курилко видел это так:

«Зрительный зал должен представлять собой только амфитеатр (по типу античных театров Греции и Рима), без партера, лож и т. п.

Он должен иметь "общность с площадкой для действий", без традиционной портальной рампы или тому подобных устройств, потому что зритель должен находиться среди "оформления или действия".

<…>

Сцена театра должна иметь свободный доступ для зрителя, а также для "массовых действий".

Театр должен быть театром техники и реальной обстановки — воздух, вода, автомобиль, трактор и пр.». М.И. Курилко предлагал синтетический сверхмеханизированный театр планетарного типа, обращаемый по желанию в цирк, для чего партер зрительного зала мог перемещаться на сцену, а на месте партера оставалась цирковая арена, которая в свою очередь могла быть трансформирована в бассейн для водных пантомим» (С.Н. Баландин. Новосибирск. История градостроительства. 1894–1945).

Этот театр начали строить в 1930 году, и быстро выяснилось, что есть три проблемы.

- Во-первых, никто не понимает, как такое построить,

- во-вторых, на строительство не хватает никаких денег,

- в-третьих, это был конструктивистский проект, а линия партии в этом вопросе изменилась.

В 1936 году Вегман, который все это двигал, был арестован и умер от пыток во время следствия (официально покончил с собой).

Проект театра пришлось переделывать.

В итоге его довели в мастерской Алексея Щусева в Москве.

Программу резко упростили, превратив здание просто в оперный театр, без бассейна, а архитектуру резко усложнили — театр был решен как cобор Святого Петра в Риме с острым выносом центрального нефа, монументальный портик которого загораживает гигантский купол.

.

Купол в Новосибирске, правда, сильно превосходит cобор Святого Петра диаметром, но зато ниже по высоте, так что и портик поприземистее.

.

По сути, весь центр города в Новосибирске и сводится к зданию Оперного театра.

.

Это странно — не храм, не Кремль, не дворец, не обком, а вот Опера.

.

У них даже Ленин стоит перед оперой, как бы как солист, и у него за спиной бронзовый хор комсомольцев. Как будто это мегаполис меломанов.

.

У архитектурного критика есть профессиональные ограничения. Вы можете критиковать проект, построенное здание, даже архитектурный ансамбль.

.

Но вы не можете критиковать город — это все равно как критиковать реку или горный хребет.

Вы можете только пытаться понять, как такое могло вырасти.

.

Вообще-то судьбу этого города, сам того не ведая, определил Николай Георгиевич Гарин-Михайловский.

Автор обаятельной, но все же относительно скромной по значению повести «Детство Темы» и менее известных «Гимназистов» и «Студентов» был выдающимся инженером-путейцем.

Он проектировал трассу Транссибирской магистрали и перенес место строительства моста через Обь в село Кривощеково — будущий Новониколаевск, а с 1926 года Новосибирск.

Он так объяснил это свое действие: «мост получится на 360 саженей меньше, что одно составит экономию, считая по 8 тыс. руб. погон моста, до 3 мил. руб.».

.

В Новосибирске принято очень высоко ценить Гарина-Михайловского, даже и как литератора, но должен сказать, что с урбанистической точки зрения это было черт знает что. Транссибирская магистраль должна была пройти через Колывань, которая обещала стать вполне приличным городом, и Томск, который тогда называли «сибирские Афины».

.

Колывань просто умерла (теперь это поселок городского типа Новосибирской области), а Томск перестал развиваться.

.

Из-за экономии 3 млн рублей, меньше процента общей стоимости Транссиба.

Вообще-то смысл строительства дорог в том, чтобы связать населенные пункты, автор «Детства Темы» этой мыслью пренебрег.

Он сэкономил и жутко гордился.

И он же пустил линию железной дороги вдоль Оби, отрезав город от реки и предопределив этим все остальное.

Это был город, созданный исключительно для нужд железной дороги.

Его центр — это собственно два поселка мостостроителей,

один на месте нынешней площади Ленина,

второй — Вокзальной,

и, судя по их фотографиям и описаниям, это были те же фавелы.

В русской колонизации Сибири есть разные сценарии —

- военный,

- торговый,

- культурно-просветительский,

но здесь не было ни одного из них.

Никакого замысла, кроме железнодорожных путей дальше в Сибирь.

Я бы сказал, что это русская колонизация в чистом виде, когда на пустое место переносятся паттерны русского расселения без дополнительного смысла.

Как умеют организовать жизнь, так ее и организуют.

У нас есть города, созданные администрацией, армией, флотом, торговлей, и у всех этих институций есть какое-то свое представление о порядке города, система ценностей и даже известное эстетическое чувство.

.

Но здесь ничего такого не было.

.

Это город, куда путем копипаста пересаживалась сама цивилизация, тело без головы.

.

В России плохо относятся к термину «корпоративное государство», но в известной мере та структура города, которая сложилась в Новосибирске,— это именно город корпоративного государства.

.

Тут нет городской жизни, тут есть здания власти и конторы корпораций.

Проблема новосибирского конструктивизма заключается в том, что все его здания — это конторы, одинаковые, как пиджаки и косоворотки, в которых они тут ходили на службу в 1930-е.

А дальше конторы только увеличивались и множились.

Здесь

- нет домов нобилитета,

- нет исторических зданий и улиц,

- нет общественных пространств

— только управленческая инфраструктура освоения Сибири.

У российских корпораций как-то нет нужды в самовыражении — им нужны только квадратные метры для расселения, которые они осваивают с американской деловитостью.

Здесь, кажется, вообще не возникало нужды в архитекторе, который нарисовал бы им образ их существования,— во всяком случае замыслов архитектора никто не уважает.

Андрей Крячков, в известной мере культовая для Новосибирска фигура (после получения им Grand Prix в Париже), получает от обкома ВКП(б) следующую характеристику:

«Под внешней нейтральностью скрывается скорее реакционное недовольство настоящим <…> Политически не развит <…> В области истмата и диамата безграмотен <…>».

В истории Новосибирска пять раз создавали Генеральный план и приняли единственный раз в 1968 году, чтобы никогда не выполнять.

Город растет как хочет и не замечает, что выросло.

У этого города нет центра, потому что функционально он никому не нужен.

В корпоративном городе контакты между людьми происходят прежде всего внутри корпораций,

железнодорожники общаются с железнодорожниками, а не с теми, кто делает уран и живет на другом берегу Оби.

.

Каждая корпорация норовит создать себе свой микрорайон и жить внутри него, и город бесконечно разрастается замкнутыми выселками.

.

Центр нужен только для идеологии, это пустое место, заполненное фантазиями партийных мечтальщиков, которые страшно боятся, что их мечта разойдется с линией партией, и поэтому перманентно ее перестраивают под новые веяния.

.

В каком-то смысле Сибирь — это самая жизнеспособная часть русской цивилизации, если угодно, ее резюме.

Это сильная инженерная страна с

- образованием,

- наукой,

- большими производствами,

- бесконечной территорией,

- еще не построенная и

- с большими планами на будущее.

В каком-то смысле это большой рой, осевший на болотах вдоль железной дороги.

.

Ее столица не то что не имеет какого-либо осмысленного образа.

.

Скорее он ей просто не нужен, и мы ее любим не за это.

web-страница

О.Д. Лосевская, г. Новосибирск Научный руководитель: Г.П. Ерохин

.

История появления «депрессивных» пространств в центральной части г. Новосибирска

.

Аннотация

.

«Депрессивные» пространства — это городские территории, на которых наблюдается длительное снижение показателей качества среды.

К признакам «депрессивности» относятся:

- наличие на территории заброшенных и руинированных строений различного назначения,

- значительный моральный и физический износ зданий;

- наличие ветхого малоэтажного жилого фонда,

- наличие нарушенных и пустующих участков

- и др.

.

В статье рассматривается история появления подобных образований в центральной части г. Новосибирска.

.

Ключевые слова: «депрессивные» пространства, архитектура Новосибирска, история градо-строительства, XX век.

В настоящее время в центральной части города Новосибирска наблюдается волна повторного освоения территорий. Для Новосибирска — города со стремительным историческим развитием — характерна рыхлая и неупорядоченная застройка, и в городе существует потребность в реструктуризации территорий и их более насыщенном функциональном и пространственном наполнении (рис. 1). В условиях возвращения градостроительной активности на ранее освоенные территории представляется актуальным поиск внутренних ресурсов для интенсивного развития города. В качестве внутреннего ресурса могут рассматриваться так называемые «депрессивные пространства», то есть пространства, в которых наблюдается длительное снижение показателей качества среды. К признакам «депрессивности» относятся:

— наличие на территории заброшенных и руинированных строений различного назначения;

— значительный моральный и физический износ зданий;

— наличие ветхого малоэтажного жилого фонда, нарушенных и пустующих участков и т.д.

.

Признаки «депрессивности» необходимо выявлять комплексно, учитывая многообразие факторов городского развития.

.

Нередко «депрессивные» пространства складываются вокруг исторических зданий, у которых отсутствует статус памятника архитектуры, однако они могут играть определенную роль в создании уникального облика города и стать опорными точками в городской среде (рис. 2).

В качестве примеров подобных объектов в центральной части города Новосибирска можно привести

— островки ветхой малоэтажной застройки (

- ул. Федора Ивачева,

- ул. Семьи Шамшиных,

- ул. Коммунистическая),

— исторические промышленные территории (

- ул. Фабричная,

- ул. Владимировская),

— своеобразную среду «нахаловки» на прибрежной территории.

.

Рассмотрим историю появления «депрессивных» пространств в центральной части города как наиболее активно освоенного и функционально-насыщенного района. В рамках данной ретроспективы постараемся понять причины, по которым «депрессивные» пространства локализовались существующим образом.

В конце XIX — начале XX в. прокладка Сибирской железной дороги становится главным фактором развития региона — развивается промышленность, возрастает объем транспортных перевозок.

Железная дорога меняет облик существующих городов и создает новые.

.

История Новосибирска начинается в 1893 г.

Оптимальным местом перехода железной дороги через р. Обь были признаны окрестности села Большое Кривощеково (где находится наиболее узкое место разлива реки).

.

Будущий центр города стал образовываться на правом, высоком и лесистом, берегу Оби.

.

Первые сооружения города тяготели к станции Обь (будущая станция Новосибирск- Главный).

.

Далее образовалось два ядра расселения

— у станции Обь и

— в окрестностях железнодорожного моста и Собора Александра Невского.

.

Они стремительно росли навстречу друг другу (рис. 3). Новониколаевск привлекает жителей окрестных сел, городов и поселков, население растет.

Расположение железнодорожных путей исключило выход упорядоченной гражданской застройки к реке и надолго определило облик прибрежной территории.

.

Формируется композиционная ось будущего Красного проспекта.

Главная улица, как и в ряде других сибирских городов, определяет композиционное развитие города: центр имеет линейную структуру.

Это еще одна причина ослабления роли береговой зоны центрального района (жилая застройка сконцентрировалась на «внутренней» территории) [3, с. 37].

Первоначальная разбивка центра города на кварталы (по плану Кузнецова, межевщика Кабинета Его Императорского величества) велась, по выражению С.Н. Баландина,

.

«...формально, без каких-либо продуманных градостроительных принципов» [1, с. 19].

.

По нашему мнению, это означает, что отсутствовало функциональное зонирование (в том числе зеленые зоны), связь с рекой, дифференциация улиц.

.

Прямоугольные кварталы предназначались для усадебной застройки.

.

Если для старых сибирских городов (XVII — первой половины XIX в.) характерна большая роль набережной и ее силуэта, то в новых городах фронтальные панорамы застройки набережных перестают развиваться [3, с. 38].

.

Прибрежные территории используются беспорядочно, на них преимущественно размещаются

- складские,

- коммунальные,

- промышленные функции (по технологическим нуждам).

Это справедливо и для Новосибирска — в дореволюционный период в прибрежной части располагаются

— переселенческий пункт,

— железнодорожная больница,

— промышленные предприятия —

- лесозавод,

- мукомольная фабрика.

Таким образом,

- гражданские функции тяготели к главной улице, а

- промышленные и утилитарные остались на территории между железнодорожной станцией и рекой.

-

К 1913 г. Новосибирск стал крупнейшим транспортным узлом, торговым и экономическим центром Приобья.

Население города было весьма социально-активным, и многие вопросы решались самоуправлением, без оглядки на метрополию.

Город возник на Кабинетских землях — собственности императорской семьи .

.

Участки сдавались в аренду на невыгодных условиях, контакты с Кабинетом были затруднены.

Темпы роста населения значительно превышали скорость передачи земель в аренду жителям.

Многие горожане пошли по пути захвата земель.

Хаотично застроенные территории находились в прибрежной зоне и на участках со сложным рельефом (в долинах малых рек).

Такой способ освоения земли надолго наложил отпечаток на облик города.

.

Быстрый территориальный рост Новосибирска происходил за счет усадебной застройки, и город имел скорее сельский облик, нежели городской (большая часть населения принадлежала крестьянству).

.

Таким образом, рыхлость и низкая плотность застройки были характерны для города с самого начала его существования.

.

Можно сказать, что предпосылки формирования будущих «депрессивных» территорий центральной части города были заложены в дореволюционный период.

Стихийный рост города привел ко многим негативным последствиям.

.

Особенности ландшафта и конфигурация железнодорожных путей определили территориальную разбросанность города и даже изолированность отдельных районов.

.

Полотно железной дороги отрезало центр и селитебные территории от рек Обь и Первая Ельцовка.

.

Планировочная структура, заложенная Кузнецовым, не предполагала иных функций, кроме усадебной застройки.

.

Промышленность оказалась вытеснена на периферию, на прибрежные территории.

.

Таким образом, связь с берегом реки была нарушена и не восстановлена до сих пор.

.

Захват жителями земель породил «нахаловки», которые остаются на карте города и сегодня.

.

Ряд городских территорий был труднодоступен — например, Закаменский район и территории за Михайловским логом.

.

Как следует из вышесказанного, формируется расчлененная, неупорядоченная городская структура с низкой плотностью застройки.

.

После революции Новониколаевск получает статус столицы Сибири.

.

Разрабатывается первый генеральный план (под руководством профессора Б. Коршунова).

.

Город проектировался в расчете на население в 1,5 млн человек.

.

План Коршунова является блестящим прогнозом территориального развития города.

.

В этот период определяются будущие территориальные параметры города.

.

Однако разрозненная планировочная структура, поддержанная крупными селитебными массивами и промышленными площадками, требует развитых инженерно-транспортных коммуникаций.

.

Несоответствие коммуникаций требованиям крупного города надолго определит его незавершенность и разобщенность его районов.

.

Историческое ядро центра города с прилегающими территориями остаются изолированными.

.

В военный период происходит эвакуация промышленных предприятий, научных и культурных учреждений из европейской части России.

.

Новые объекты (преимущественно крупные промышленные предприятия) существенно меняют облик города.

.

Их хаотичное расположение деформирует планировочную структуру.

.

Наблюдается «быстрый территориальный рост центров, что определило «рыхлость» их пространственно-композиционной структуры» [3, c. 7].

.

Территориальный рост центров ускорился, однако качественного развития городской среды не произошло.

.

В условиях холодного сибирского климата рыхлость и неупорядоченность застройки ведет к издержкам, проблемам в эксплуатации, инфраструктурным проблемам.

.

Этот фактор также оказал влияние на формирование «депрессивных» пространств.

.

Жилая застройка в послевоенные годы оставалась преимущественно малоэтажной.

.

Активизация малоэтажного строительства в центре города имела свои особенности. С.Н. Баландин отмечает разнохарактерность застройки и «общую направленность градостроительства на создание в кратчайшие сроки «фасадов» главных улиц-магистралей» [2].

.

Кроме того, новые жилые здания размещались без плана, по временным схемам, избирательно.

.

Еще с 1930-х гг. в развитии города намечаются тенденции децентрализации, развиваются периферийные районы.

.

С 1950-х гг. запускаются агломерационные процессы, то есть градостроительная активность уходит из центра города.

.

В проектах детальной планировки этого и дальнейших периодов наблюдается гипертрофированный масштаб и амбициозность замыслов (особенно в послевоенное время), несоответствие «проектных тенденций и возможностей их реализации, реальных объемов строительства и гипертрофированных планировочно-пространственных решений» [3, c. 104].

.

Центр города достаточно рассредоточен и аморфен. Проекты почти не получают реализации.

.

Строительство в 1950-е гг. Октябрьского моста через Обь наметило новый, поперечный относительно реки, вектор развития центра.

.

Активно развивается общественно-административный центр в Октябрьском районе — он призван компенсировать недостаток общественных функций на главной площади города (площадь Ленина), которая сформировалась в более культурном ключе.

.

Территории осваиваются крупными градостроительными образованиями, согласно логике индустриальной урбанизации. Остаются невостребованными сложившиеся на заре существования города «нахаловки».

.

В 1970-1980-е гг. в центре Новосибирска продолжают реализовываться положения генеральных планов.

.

Прокладываются диагональные магистрали (еще в 1960-е гг. появляется Вокзальная магистраль, в указанный период создают Октябрьскую магистраль), значительно улучшившие транспортную связанность центра.

.

Площадь Гарина-Михайловского становится одним из главных входных узлов центра с большим потенциалом.

.

Реконструкция ул. Челюскинцев, состоявшая в сносе малоэтажной застройки и строительстве современного Челюскинского микрорайона, формирует новую композиционную ось центра, соединяющую площадь Гарина-Михайловского с Дзержинским районом (правда, долгое время осложненную в связи со строительством в 1980-е гг. метрополитена на пути этой оси).

.

Ведется крупномасштабная застройка Вокзальной магистрали и ул. Челюскинцев.

.

Б.И. Оглы отмечает проблему «взаимосвязи новой крупномасштабной жилой застройки в системе центра с общественными сооружениями» [3, с. 106].

.

Можно сказать, что, несмотря на высокие темпы урбанизации, значительных ансамблей, соответствующих крупному градостроительному масштабу, в центре не сложилось (рис. 4).

.

Также градостроительная активность не затронула прибрежные территории и долины малых рек.

.

В этот период также можно говорить о замене центробежных (агломерационных) процессов центростремительными.

.

«Быстрое территориальное расширение крупных городов при экстенсивной застройке, растянутость и удорожание всех транспортных и инженерных коммуникаций вызвали первые признаки качественных изменений в градостроительной политике, характеризующиеся переходом от центробежного развития городов к центростремительному» [4, с. 181].

.

Градостроительная активность начинает возвращаться в центр города.

.

Ведется уплотнение отдельных зон, что усугубляет существующую расчлененность и неоднородность среды.

.

Так, происходит рекультивация долины реки Каменки (к сожалению, она не была закончена, и часть перспективных территорий была застроена гаражными кооперативами).

.

В 1980-е гг. появляются новые проблемы и перспективы развития города.

.

Актуализируется проблема архитектурного наследия, противоречие между тенденцией сохранить историческую застройку и растущей интенсивностью жизни, которая требует новых пространств.

Осложняется транспортная ситуация.

В 1990-е гг. социальный и экономический перелом непосредственно отражается на облике города.

.

Вместе с тем продолжают развиваться процессы, наметившиеся в 1980-х гг.

.

Обостряется проблема адаптации города к меняющимся требованиям жизни.

.

Крупномасштабная застройка периферии городского центра устаревает морально.

.

Историческая застройка центра подвергается повторному освоению и уплотнению.

.

Появляются заброшенные, невостребованные территории — опустевшие корпуса заводов и гражданские здания, территории с хаотичной, бессистемной застройкой.

.

Так, например, не получила комплексной застройки долина р. Каменки (вопреки рекреационной функции, закрепленной за ней в генеральных планах, территория застраивается жилыми и деловыми объектами).

.

- На ул. Фабричная расположены пустующие корпуса завода Химпласт,

- с 1999 г. пустует здание ТЭЦ-1,

- на территории Новосибирского жирового комбината до недавнего времени находились заброшенные корпуса.

.

В жилой застройке также встречаются заброшенные здания (ул. Коммунистическая, ул. Шадринская).

.

Уплотнение, точечная застройка коснулись многих кварталов в центре города.

.

Можно отметить, что в Новосибирске так и не сложилось компактное ядро центра (что было бы логично с точки зрения климата).

.

В этих условиях актуально развитие пешеходной системы, связывающей зоны активности.

.

Однако повторное освоение города происходит хаотично, без целостного подхода к территории, что усугубляет существующие проблемы.

.

Итак, характер исторического развития города обусловил появление «депрессивных» пространств в его центральной части.

.

Стихийный и быстрый рост города заложил множество проблемных факторов.

.

Конфигурация железной дороги и особенности ландшафта способствовали изоляции отдельных районов города.

.

Железная дорога отрезала центр города от реки Обь, на приречных территориях стихийно размещались промышленность и неблагоустроенная жилая застройка, таким образом, эти территории надолго оказались выключенными из активной городской жизни.

.

Связь с берегом реки не восстановлена и поныне.

.

В советский период освоение территорий крупномасштабными жилыми и общественными образованиями (при несоответствии застройки градостроительному масштабу) и хаотичное размещение промышленности также не способствовали повышению связанности города и формированию насыщенной среды.

.

Градостроительная активность не добиралась до территорий со сложным рельефом, долин малых (кроме незавершенной реконструкции долины Каменки и засыпки Михайловского лога), что привело к постепенной стагнации этих территорий.

.

Кризисные явления постсоветского периода обостряют существующие проблемы и создают новые «депрессивные» территории.

.

Таким образом, можно увидеть, как на каждом этапе истории Новосибирска накапливались градостроительные проблемы, и структура города, заданная с самого начала, определила появление невостребованных, изолированных участков.

.

Дальнейший вопрос состоит в их перспективном использовании и превращении в градостроительный ресурс.

.

Список использованных источников

.

— Баландин С.Н. Новосибирск: история градостроительства, 1893-1945 гг. — Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1978. — 136 с.

— Баландин С.Н. Новосибирск: история градостроительства, 1945-1985 гг. — Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1986. — 158 с.

— Оглы Б.И. Формирование центров крупных городов Сибири: градостроительные и социально-культурные аспекты. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. — 168 с.

Оглы Б.И. Строительство городов Сибири. — Л.: Стройиздат, 1980. — 272 с.

.

История появления «депрессивных» пространств в центральной части г. Новосибирска

.

Аннотация

.

«Депрессивные» пространства — это городские территории, на которых наблюдается длительное снижение показателей качества среды.

К признакам «депрессивности» относятся:

- наличие на территории заброшенных и руинированных строений различного назначения,

- значительный моральный и физический износ зданий;

- наличие ветхого малоэтажного жилого фонда,

- наличие нарушенных и пустующих участков

- и др.

.

В статье рассматривается история появления подобных образований в центральной части г. Новосибирска.

.

Ключевые слова: «депрессивные» пространства, архитектура Новосибирска, история градо-строительства, XX век.

В настоящее время в центральной части города Новосибирска наблюдается волна повторного освоения территорий. Для Новосибирска — города со стремительным историческим развитием — характерна рыхлая и неупорядоченная застройка, и в городе существует потребность в реструктуризации территорий и их более насыщенном функциональном и пространственном наполнении (рис. 1). В условиях возвращения градостроительной активности на ранее освоенные территории представляется актуальным поиск внутренних ресурсов для интенсивного развития города. В качестве внутреннего ресурса могут рассматриваться так называемые «депрессивные пространства», то есть пространства, в которых наблюдается длительное снижение показателей качества среды. К признакам «депрессивности» относятся:

— наличие на территории заброшенных и руинированных строений различного назначения;

— значительный моральный и физический износ зданий;

— наличие ветхого малоэтажного жилого фонда, нарушенных и пустующих участков и т.д.

.

Признаки «депрессивности» необходимо выявлять комплексно, учитывая многообразие факторов городского развития.

.

Нередко «депрессивные» пространства складываются вокруг исторических зданий, у которых отсутствует статус памятника архитектуры, однако они могут играть определенную роль в создании уникального облика города и стать опорными точками в городской среде (рис. 2).

В качестве примеров подобных объектов в центральной части города Новосибирска можно привести

— островки ветхой малоэтажной застройки (

- ул. Федора Ивачева,

- ул. Семьи Шамшиных,

- ул. Коммунистическая),

— исторические промышленные территории (

- ул. Фабричная,

- ул. Владимировская),

— своеобразную среду «нахаловки» на прибрежной территории.

.

Рассмотрим историю появления «депрессивных» пространств в центральной части города как наиболее активно освоенного и функционально-насыщенного района. В рамках данной ретроспективы постараемся понять причины, по которым «депрессивные» пространства локализовались существующим образом.

В конце XIX — начале XX в. прокладка Сибирской железной дороги становится главным фактором развития региона — развивается промышленность, возрастает объем транспортных перевозок.

Железная дорога меняет облик существующих городов и создает новые.

.

История Новосибирска начинается в 1893 г.

Оптимальным местом перехода железной дороги через р. Обь были признаны окрестности села Большое Кривощеково (где находится наиболее узкое место разлива реки).

.

Будущий центр города стал образовываться на правом, высоком и лесистом, берегу Оби.

.

Первые сооружения города тяготели к станции Обь (будущая станция Новосибирск- Главный).

.

Далее образовалось два ядра расселения

— у станции Обь и

— в окрестностях железнодорожного моста и Собора Александра Невского.

.

Они стремительно росли навстречу друг другу (рис. 3). Новониколаевск привлекает жителей окрестных сел, городов и поселков, население растет.

Расположение железнодорожных путей исключило выход упорядоченной гражданской застройки к реке и надолго определило облик прибрежной территории.

.

Формируется композиционная ось будущего Красного проспекта.

Главная улица, как и в ряде других сибирских городов, определяет композиционное развитие города: центр имеет линейную структуру.

Это еще одна причина ослабления роли береговой зоны центрального района (жилая застройка сконцентрировалась на «внутренней» территории) [3, с. 37].

Первоначальная разбивка центра города на кварталы (по плану Кузнецова, межевщика Кабинета Его Императорского величества) велась, по выражению С.Н. Баландина,

.

«...формально, без каких-либо продуманных градостроительных принципов» [1, с. 19].

.

По нашему мнению, это означает, что отсутствовало функциональное зонирование (в том числе зеленые зоны), связь с рекой, дифференциация улиц.

.

Прямоугольные кварталы предназначались для усадебной застройки.

.

Если для старых сибирских городов (XVII — первой половины XIX в.) характерна большая роль набережной и ее силуэта, то в новых городах фронтальные панорамы застройки набережных перестают развиваться [3, с. 38].

.

Прибрежные территории используются беспорядочно, на них преимущественно размещаются

- складские,

- коммунальные,

- промышленные функции (по технологическим нуждам).

Это справедливо и для Новосибирска — в дореволюционный период в прибрежной части располагаются

— переселенческий пункт,

— железнодорожная больница,

— промышленные предприятия —

- лесозавод,

- мукомольная фабрика.

Таким образом,

- гражданские функции тяготели к главной улице, а

- промышленные и утилитарные остались на территории между железнодорожной станцией и рекой.

-

К 1913 г. Новосибирск стал крупнейшим транспортным узлом, торговым и экономическим центром Приобья.

Население города было весьма социально-активным, и многие вопросы решались самоуправлением, без оглядки на метрополию.

Город возник на Кабинетских землях — собственности императорской семьи

.

. Участки сдавались в аренду на невыгодных условиях, контакты с Кабинетом были затруднены.

Темпы роста населения значительно превышали скорость передачи земель в аренду жителям.

Многие горожане пошли по пути захвата земель.

Хаотично застроенные территории находились в прибрежной зоне и на участках со сложным рельефом (в долинах малых рек).

Такой способ освоения земли надолго наложил отпечаток на облик города.

.

Быстрый территориальный рост Новосибирска происходил за счет усадебной застройки, и город имел скорее сельский облик, нежели городской (большая часть населения принадлежала крестьянству).

.

Таким образом, рыхлость и низкая плотность застройки были характерны для города с самого начала его существования.

.

Можно сказать, что предпосылки формирования будущих «депрессивных» территорий центральной части города были заложены в дореволюционный период.

Стихийный рост города привел ко многим негативным последствиям.

.

Особенности ландшафта и конфигурация железнодорожных путей определили территориальную разбросанность города и даже изолированность отдельных районов.

.

Полотно железной дороги отрезало центр и селитебные территории от рек Обь и Первая Ельцовка.

.

Планировочная структура, заложенная Кузнецовым, не предполагала иных функций, кроме усадебной застройки.

.

Промышленность оказалась вытеснена на периферию, на прибрежные территории.

.

Таким образом, связь с берегом реки была нарушена и не восстановлена до сих пор.

.

Захват жителями земель породил «нахаловки», которые остаются на карте города и сегодня.

.

Ряд городских территорий был труднодоступен — например, Закаменский район и территории за Михайловским логом.

.

Как следует из вышесказанного, формируется расчлененная, неупорядоченная городская структура с низкой плотностью застройки.

.

После революции Новониколаевск получает статус столицы Сибири.

.

Разрабатывается первый генеральный план (под руководством профессора Б. Коршунова).

.

Город проектировался в расчете на население в 1,5 млн человек.

.

План Коршунова является блестящим прогнозом территориального развития города.

.

В этот период определяются будущие территориальные параметры города.

.

Однако разрозненная планировочная структура, поддержанная крупными селитебными массивами и промышленными площадками, требует развитых инженерно-транспортных коммуникаций.

.

Несоответствие коммуникаций требованиям крупного города надолго определит его незавершенность и разобщенность его районов.

.

Историческое ядро центра города с прилегающими территориями остаются изолированными.

.

В военный период происходит эвакуация промышленных предприятий, научных и культурных учреждений из европейской части России.

.

Новые объекты (преимущественно крупные промышленные предприятия) существенно меняют облик города.

.

Их хаотичное расположение деформирует планировочную структуру.

.

Наблюдается «быстрый территориальный рост центров, что определило «рыхлость» их пространственно-композиционной структуры» [3, c. 7].

.

Территориальный рост центров ускорился, однако качественного развития городской среды не произошло.

.

В условиях холодного сибирского климата рыхлость и неупорядоченность застройки ведет к издержкам, проблемам в эксплуатации, инфраструктурным проблемам.

.

Этот фактор также оказал влияние на формирование «депрессивных» пространств.

.

Жилая застройка в послевоенные годы оставалась преимущественно малоэтажной.

.

Активизация малоэтажного строительства в центре города имела свои особенности. С.Н. Баландин отмечает разнохарактерность застройки и «общую направленность градостроительства на создание в кратчайшие сроки «фасадов» главных улиц-магистралей» [2].

.

Кроме того, новые жилые здания размещались без плана, по временным схемам, избирательно.

.

Еще с 1930-х гг. в развитии города намечаются тенденции децентрализации, развиваются периферийные районы.

.

С 1950-х гг. запускаются агломерационные процессы, то есть градостроительная активность уходит из центра города.

.

В проектах детальной планировки этого и дальнейших периодов наблюдается гипертрофированный масштаб и амбициозность замыслов (особенно в послевоенное время), несоответствие «проектных тенденций и возможностей их реализации, реальных объемов строительства и гипертрофированных планировочно-пространственных решений» [3, c. 104].

.

Центр города достаточно рассредоточен и аморфен. Проекты почти не получают реализации.

.

Строительство в 1950-е гг. Октябрьского моста через Обь наметило новый, поперечный относительно реки, вектор развития центра.

.

Активно развивается общественно-административный центр в Октябрьском районе — он призван компенсировать недостаток общественных функций на главной площади города (площадь Ленина), которая сформировалась в более культурном ключе.

.

Территории осваиваются крупными градостроительными образованиями, согласно логике индустриальной урбанизации. Остаются невостребованными сложившиеся на заре существования города «нахаловки».

.

В 1970-1980-е гг. в центре Новосибирска продолжают реализовываться положения генеральных планов.

.

Прокладываются диагональные магистрали (еще в 1960-е гг. появляется Вокзальная магистраль, в указанный период создают Октябрьскую магистраль), значительно улучшившие транспортную связанность центра.

.

Площадь Гарина-Михайловского становится одним из главных входных узлов центра с большим потенциалом.

.

Реконструкция ул. Челюскинцев, состоявшая в сносе малоэтажной застройки и строительстве современного Челюскинского микрорайона, формирует новую композиционную ось центра, соединяющую площадь Гарина-Михайловского с Дзержинским районом (правда, долгое время осложненную в связи со строительством в 1980-е гг. метрополитена на пути этой оси).

.

Ведется крупномасштабная застройка Вокзальной магистрали и ул. Челюскинцев.

.

Б.И. Оглы отмечает проблему «взаимосвязи новой крупномасштабной жилой застройки в системе центра с общественными сооружениями» [3, с. 106].

.

Можно сказать, что, несмотря на высокие темпы урбанизации, значительных ансамблей, соответствующих крупному градостроительному масштабу, в центре не сложилось (рис. 4).

.

Также градостроительная активность не затронула прибрежные территории и долины малых рек.

.

В этот период также можно говорить о замене центробежных (агломерационных) процессов центростремительными.

.

«Быстрое территориальное расширение крупных городов при экстенсивной застройке, растянутость и удорожание всех транспортных и инженерных коммуникаций вызвали первые признаки качественных изменений в градостроительной политике, характеризующиеся переходом от центробежного развития городов к центростремительному» [4, с. 181].

.

Градостроительная активность начинает возвращаться в центр города.

.

Ведется уплотнение отдельных зон, что усугубляет существующую расчлененность и неоднородность среды.

.

Так, происходит рекультивация долины реки Каменки (к сожалению, она не была закончена, и часть перспективных территорий была застроена гаражными кооперативами).

.

В 1980-е гг. появляются новые проблемы и перспективы развития города.

.

Актуализируется проблема архитектурного наследия, противоречие между тенденцией сохранить историческую застройку и растущей интенсивностью жизни, которая требует новых пространств.

Осложняется транспортная ситуация.

В 1990-е гг. социальный и экономический перелом непосредственно отражается на облике города.

.

Вместе с тем продолжают развиваться процессы, наметившиеся в 1980-х гг.

.

Обостряется проблема адаптации города к меняющимся требованиям жизни.

.

Крупномасштабная застройка периферии городского центра устаревает морально.

.

Историческая застройка центра подвергается повторному освоению и уплотнению.

.

Появляются заброшенные, невостребованные территории — опустевшие корпуса заводов и гражданские здания, территории с хаотичной, бессистемной застройкой.

.

Так, например, не получила комплексной застройки долина р. Каменки (вопреки рекреационной функции, закрепленной за ней в генеральных планах, территория застраивается жилыми и деловыми объектами).

.

- На ул. Фабричная расположены пустующие корпуса завода Химпласт,

- с 1999 г. пустует здание ТЭЦ-1,

- на территории Новосибирского жирового комбината до недавнего времени находились заброшенные корпуса.

.

В жилой застройке также встречаются заброшенные здания (ул. Коммунистическая, ул. Шадринская).

.

Уплотнение, точечная застройка коснулись многих кварталов в центре города.

.

Можно отметить, что в Новосибирске так и не сложилось компактное ядро центра (что было бы логично с точки зрения климата).

.

В этих условиях актуально развитие пешеходной системы, связывающей зоны активности.

.

Однако повторное освоение города происходит хаотично, без целостного подхода к территории, что усугубляет существующие проблемы.

.

Итак, характер исторического развития города обусловил появление «депрессивных» пространств в его центральной части.

.

Стихийный и быстрый рост города заложил множество проблемных факторов.

.

Конфигурация железной дороги и особенности ландшафта способствовали изоляции отдельных районов города.

.

Железная дорога отрезала центр города от реки Обь, на приречных территориях стихийно размещались промышленность и неблагоустроенная жилая застройка, таким образом, эти территории надолго оказались выключенными из активной городской жизни.

.

Связь с берегом реки не восстановлена и поныне.

.

В советский период освоение территорий крупномасштабными жилыми и общественными образованиями (при несоответствии застройки градостроительному масштабу) и хаотичное размещение промышленности также не способствовали повышению связанности города и формированию насыщенной среды.

.

Градостроительная активность не добиралась до территорий со сложным рельефом, долин малых (кроме незавершенной реконструкции долины Каменки и засыпки Михайловского лога), что привело к постепенной стагнации этих территорий.

.

Кризисные явления постсоветского периода обостряют существующие проблемы и создают новые «депрессивные» территории.

.

Таким образом, можно увидеть, как на каждом этапе истории Новосибирска накапливались градостроительные проблемы, и структура города, заданная с самого начала, определила появление невостребованных, изолированных участков.

.

Дальнейший вопрос состоит в их перспективном использовании и превращении в градостроительный ресурс.

.

Список использованных источников

.

— Баландин С.Н. Новосибирск: история градостроительства, 1893-1945 гг. — Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1978. — 136 с.

— Баландин С.Н. Новосибирск: история градостроительства, 1945-1985 гг. — Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1986. — 158 с.

— Оглы Б.И. Формирование центров крупных городов Сибири: градостроительные и социально-культурные аспекты. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. — 168 с.

Оглы Б.И. Строительство городов Сибири. — Л.: Стройиздат, 1980. — 272 с.

Новое слово узнал - селитебный. Странно, почему нет существительного такого.

Город без планаЯ бы сказал что город без хозяина.

Григорий Ревзин

Не в смысле владения, а в смысле заботы, нормального управления.

ТОП 5

1

2

4